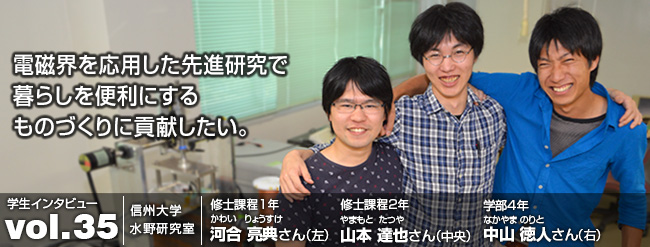

vol.35 信州大学

2015年10月30日掲載

信州大学の水野研究室は、多数の企業と共同研究を行っており、磁気に関する幅広い研究テーマをお持ちの研究室です。また水野勉教授の「社会へ出てすぐに通用する技術者・研究者を育てる」という方針のもと、学生への教育も熱心に取り組んでいます。今回、話を伺った3名の学生は、まるで企業の研究室に所属しているような大きな責任感と志を持って研究に取り組んでいました。

※2015年8月現在。本文中の敬称は略させていただきました。

“動くもの”がテーマの研究室に魅力を感じた

電気工学を志望された理由を教えてください。では修士2年の山本さんからどうぞ。

山本:中学生頃に携帯電話が普及して、デザインや機能が格好いいと思っていました。また、私の父親も自作PCをやっていて、家の中にマザーボードが置いてあったような環境でしたので、電子機器に自然と興味を持ったのがきっかけですね。

なるほど。それで電気工学科を志望されたわけですね。

山本:はい。理系が得意だったことや、就職に強いと言った話も聞いていたので、進路は工学部の電気・電子工学科へ進むことに決めていました。

水野研究室へ進学された理由を教えてください。

山本:水野研究室の研究テーマであるリニアモーターなどは“動くもの”なので面白いと思っていました。また非接触給電分野も、新しい研究テーマなので興味がありましたね。

それでは修士1年の河合さん、お願いします。

河合:高校時代は物理部に入っていて、放射線の一種であるアルファ線を主に研究していました。実験も面白いと思っていたので、工学系には進もうと考えていました。

電気工学に進んだのは、高校の先生に勧められたからだそうですね。

河合:ええ。「就職に強いから電気・電子はどうか」みたいな感じで言われました。水野研究室へ入った理由は、信州大学の電気工学科全体で“ものを動かす”研究、すなわちモーターやアクチュエーターの研究をしているのが水野研だけだったので魅力に感じましたね。

中山さんは学部4年ですから、2015年の4月から水野研究室ですね。

中山:はい。きっかけは父親が理科の教師で、家で実験などをやってくれて直接教えてくれたことです。ですから、もともと理系の勉強は、好きで得意でした。工学部へ進んだ理由は、理系の勉強の中でも物理が好きだったからです。

工学の中でも、電気へ行かれた理由は何ですか。

中山:決め手になったのは、高校の先生に見せてもらった『工学の就職率ランキング』で、電気が一番だったことです。また水野研究室へ進んだ理由は、非接触給電に興味があったからです。有線でつなげなくても給電できる、そのこと自体が夢のようでしたね。

非接触給電を用いた医療用「体内ロボット」の研究

中山さんの研究内容を教えてください。先ほどから話に出てくる非接触給電に関する研究だそうですね。

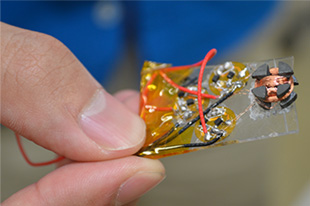

中山:そうです。非接触給電を用いた医療用「体内ロボット」への応用研究をやっています。具体的には、身体に与える負担の少ないカプセル内視鏡(※1)などの「体内ロボット」への応用研究です。一般的に胃カメラを飲むのは人体にとって負荷がかかりますが、それをカプセル型の錠剤のような内視鏡で飲んでもらうと負担が少なくなります。

確かに胃カメラを飲むよりカプセルの方が楽ですね。なぜ非接触で給電するのですか。

中山:現行のカプセル内視鏡は、ボタン電池を用いて電力を供給しているんです。しかしボタン電池はカプセルの体積の約半分を占めており、小形化の障害となっています。また、電池切れの恐れもあります。したがって電力を非接触で供給していこうというのが、本研究の目的です。

具体的には、どのような仕組みで非接触給電を行うのですか。

中山:電池の部分を受電コイルに入れ替えます。そのコイルが外部磁界によって電力を得られるという仕組みです。コイルは電池より小さいため、容量も大きく、外部磁界を与えるだけで電力が常に得られるのでバッテリー切れの恐れもないのです。

非常に夢のある研究ですね。課題は何ですか。

中山:非接触給電で磁界を送るのですが、人間の体が受けていい磁界は“磁界曝露”というガイドラインが決められていて、現段階ではそれを超えてしまうケースがあります。また、電池よりも電力を取り出せる効率が悪いなどといった問題もあります。今後はカプセル自体が動く「自走機構」や「位置検出」なども研究予定です。

研究において印象的だったエピソードを教えてください。

中山:コイルの導線が切れたり、基板を駄目にしてしまうなど、何回も失敗を繰り返した後に、良い実験結果が出たときは苦労した分、すごく達成感を得られますね。この研究は助成金をいただいていて、今後、研究成果を報告する機会もあるので頑張っていきたいです。

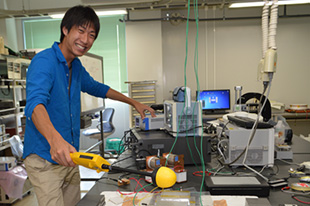

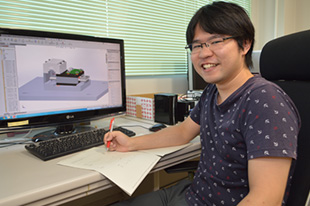

「机の上は給電コイルを模擬したものです。この給電コイルが埋め込まれたベッドに、カプセル内視鏡を飲んだ患者に寝てもらって、受電コイルへ磁界を送ります」中山さん。

「受電コイルはカプセルの中に入るコイルなので導線も細く、それを3軸方向に約100回ずつ巻きます。髪の毛より細い導線を巻いているので、細心の注意を払います」中山さん。

(※1)カプセル内視鏡とは小型カメラを内蔵したカプセル状の内視鏡で、主に胃などの消化器系を検査するときに使用する。

レーザーで立体物への印字を可能にする、リニア直流モーター

河合さんはどのような研究を行っていますか。

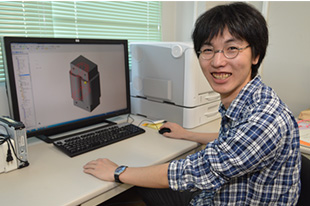

河合:レーザー光を利用して金属や樹脂などの材質に直接、文字や絵などを書く“レーザーマーカー”という装置をご存じでしょうか。このレーザーの焦点距離を調節する部分に「リニア直流モーター(※2)」というアクチュエーター(駆動装置)を使って、レーザーマーカーの応答性などを良くする研究を行っています。

レーザーの焦点部分にリニア直流モーターを使うと、レーザーマーカーの性能がもっと良くなるということですね。

河合:はい。具体的には、リニア直流モーターを導入することで立体物、円柱状の物などに文字が印字できるようになります。また、めっきも可能です。ただのインクだとすぐに取れてしまうのですが、照射して焦がすことですぐには剥がれない印字ができます。

これは企業との合同研究ですか。

河合:ええ。レーザーマーカーの焦点部分の開発を請け負った企業と、共同で研究をしています。設計は我々がやって、試作品をその企業がつくって評価を行っています。苦労して設計した物が実際に駆動して、企業の方に評価されるとうれしいですね。

(※2)リニアモーターは、回転運動を直線(Linea=直線的)運動に変換した電動機(モーター)。リニア直流モーターとは、直流で動くリニアモーターのことで、制御用モーターとして応答性に優れる。

トランスを高性能化して、私たちの暮らしを便利にする

山本さんの研究を教えてください。

山本:絶縁型コンバーター(直流電圧を別の直流電圧に変換する機器)に使用されている、トランス(変圧器)の効率化、小型化について研究を行っています。トランスの用途は、電車用変圧器やサーバー用電源、パソコンのACアダプター用電源など、小さなものから大きなものまでを想定しています。

私たちの暮らしを支えているものばかりですね。具体的には、どのようにトランスの効率化、小型化を行うのですか。

山本:銅損低減のためにトランスのコイルに、「磁性めっき線」を用いることを提案しています。磁性めっき線とは、素線である銅線の周りに、鉄の薄膜をめっきした構造のものです。これを用いることで、高周波領域に強いトランスとなって、全体の体積を小さくできます。また、高周波での損失を減らすこともできます。

いいことづくめですね。どんな課題があるのですか。

山本:磁性めっき線自体が高価だということです。また、めっきしている物なので製造工程において1時間に数センチしか線をつくれないなどといった問題もあります。この辺りの課題を解決しようと日々、研究しています。

こちらの研究も、企業との共同研究ですよね。何か印象に残っていることはありますか。

山本:学部4年の時は、環境磁界発電(※3)の研究をやっていたのですが、その時は研究室独自だったので、先生の方針にそって、自分のやりたいように研究ができていました。しかし、修士に入ってからはじめた企業との共同研究では、研究目標や商用化などをベースに考えていかないといけません。また、多くの方と打ち合わせして研究を進めていくので大変ですが、同時に勉強になって楽しいですね。

「実験のための試作品は手づくりがほとんど。トランスも自分たちでつくります」山本さん。

(※3)環境磁界発電とは、身近な家電から発生する磁気の力を活用する発電。信州大学で研究室を超えたプロジェクトとして取り組んでいる。詳しくは公式HPをご覧ください。

社会へ出てしっかりと通用する、技術者・研究者を育てる

水野研究室はどんな特徴がありますか。

山本:多数の企業と共同で研究を行っており、磁気に関する幅広い分野の研究テーマがあります。また、研究室の運営方針として躾(しつけ)教育なども行っており、企業へ就職したときに、研究室の経験が役立つような研究生活を送っています。

躾教育とは何ですか。

山本:社会人として必要なことを、研究室の中で習得していく教育です。例えば、言葉遣いや資料のつくり方、ホッチキスのとめ方、お辞儀の仕方など細かいところから、指導を行っていきます。

研究室の中で社会人教育ですか!とても素晴らしいと思いますが。

河合:正直なところ最初は面食らいました(笑)。

中山:確かにはじめは「細かすぎる」と思いましたが(笑)。でも、今は自分のためになると思ってやっています。

山本:就職された先輩方から話を聞いても、資料の作り方やホチキスのとめ方など細かいところまで役立っていると話してくれますね。

将来、必ず役に立つ教育だと思いますよ。他にはどんな特徴がありますか。

山本:水野先生とは、ほぼ毎日、打ち合わせをして相談させてもらっています。いつも「おーい、山本」って呼ばれています(笑)。

中山:週に一度、研究室会議があって、気が引き締まりますね。自分の研究経過を報告する場なのですが、先生や先輩の意見が聞けるので、円滑に研究が進められます。

河合:資料をつくるときに「毎回、図解しろ」と水野先生に言われています。実際に説明するとなると、図で示した方が分かりやすく役立っています。

前列中央が、水野勉教授。その右隣が、卜穎剛(ぼくえいごう)助教です。

社会へ出てからの糧となるように、学生生活を楽しく過ごす

研究以外のコミュニケ―ションはどんな感じですか。

中山:研究室の仲間とは、毎日一緒に昼食をとっています。研究室内での雰囲気がいいので、ちょっとした休憩などで各々、好きな話題で自由に会話しています。

河合:水野先生はお酒が大好きなので、年に数回の研究室飲み会があります。この飲み会の企画も学生たちで行っています。ちなみに企業へ入って、宴会係になったときの練習という意味合いもあります(笑)。あとは、バーベキューを学生だけでやっていますね。

レクリエーション活動も勉強なわけですね(笑)。平均的な1日のスケジュールを教えてください。

山本:研究室のコアタイムが朝10時から夕方17時までです。その間、昼食を挟んでゼミや実験、打ち合わせなどを行っています。17時以降は日によりますが、翌日の会議の資料作成などをやって、22時位に帰っています。

河合:スケジュールは山本さんと、ほとんど同じです。帰宅する時間は日によって違いますが、論文の投稿や企業との共同研究会議が近づいたときは、深夜に及ぶことも多いです。

修士のお二人は、研究漬けという感じですね。

山本:修士になると、水野研究室では研究優先になりますね。ただ研究が早く終われば、17時に帰っている学生もいます。

中山:自分は学部生なので、10時~17時のコアタイム以外はバイトに行ったりもしています。そのまま研究をする日もありますし、日によってまちまちです。

中山さんはまだ学部4年ですから、研究以外にいろいろ打ち込めそうですね。

先輩・後輩の垣根なく、一体感があるのが水野研究室です。

中山:そうですね。スポーツは趣味程度ですが、野球、テニス、スケボーのサークルに所属して楽しんでいます。アルバイトは、夜に塾講師をしていて、今は中学生と高校生に、数学や化学、英語を教えています。教えることは教わることにもなるので、楽しいですね。

電気工学は、さまざまな分野の知識を吸収できる

電気工学を学んで良かったと思うことを教えてください。

河合:身の周りのパソコンや電化製品などは、基本的に電気で動きます。その構造が実感できて楽しいですね。

中山:私も似た感じで、自分の周りの電気機器の仕組みや技術が分かることですね。「電化製品の中で、こんな動作をしている」といった感じで理解ができます。

山本:さまざまな分野の知識を勉強できるのは学んでいて楽しいです。はじめは電気電子工学科と聞いて、電気と電子の2つだと思っていたのですが、磁気やモーター、物理、機械まで学ぶ学生もいます。その上、枝分かれしていく分野が多く、細かいところまで気を配る必要があって、そういうことも学べて良かったと思います。

将来の夢や目標を教えてください。

山本:博士課程に進学予定です。先ほどの磁性めっき線の研究を続けて、これまでにない新しい技術を生み出したいですね。この研究は、エネルギー送電などのベースになると考えていて、博士課程卒業後に就職して製品化したいです。

河合:将来は、大学で学んだモーターの知識を生かせるような仕事に就きたいです。現代社会はロボットや産業機器などあらゆるところにモーターが使われているので、大きな可能性があると思います。

中山:修士へ進んで、さらに電気についての知識や技術を得て、社会に貢献できるような企業に就職したいですね。まだ具体的な目標はありませんが、躾教育をしっかり実践して、水野研究室で研究を究めたいと思っています。

皆さんの社会へ出てからのご活躍を楽しみにしています。本日はありがとうございました。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

- vol.57 再エネがあふれる、災害に強い電力システムをつくりたい。

- vol.56 近未来の研究で世の中に新しい価値を提供したい。

- vol.55 地球にやさしい先進的な研究で電気工学の可能性を広げたい。

- vol.54 多様な研究を通じて、電気工学の可能性に挑戦したい。

- vol.53 電気工学の研究を通じて、本格的な再エネ時代に貢献したい。

- vol.52 モータの研究を通じて、電気の新しい可能性を拓きたい。

- vol.51 身近なテーマの研究に打ち込み、より快適な社会づくりに貢献したい。

- vol.50 逆風の中でも志を高く持ち、研究活動に打ち込みたい。

- vol.49 技術力で地球にやさしい社会づくりに貢献できるエンジニアを目指したい。

- vol.48 太陽光発電出力予測シミュレーションなどを通じて、再生可能エネルギーの普及に貢献したい。

- vol.47 自由な研究環境の中、自分ならではの研究テーマを通じて成長したい。

- vol.46 高温超電導の研究を通じて、さまざまな社会課題を解決したい。

- vol.45 幅広い電気エネルギーの研究を活かして、 未来の可能性を大きくしたい。

- vol.44 自由な環境で研究に打ち込み、社会からの期待に応えたい。

- vol.43 "雷"の研究を通じて、快適で安心な生活を支えたい。

- vol.42 先進のモーター研究を通じて、 将来の夢を叶えたい。

- vol.41 高専で専門性を磨いて、将来の選択肢をひろげたい。

- vol.40 グローバルな視点を持ちながら、 日本の電力を発展させたい。

- vol.39 風通しのよい自由な研究室で、電気の幅広い魅力を追求したい。

- vol.38 先駆的な研究テーマで、 太陽電池をもっと進化させたい。

- vol.37 生活に身近な研究を通じて、社会のために貢献したい。

- vol.36 パワエレの専門性を武器に社会のニーズにこたえたい。

- vol.35 電磁界を応用した先進研究で 暮らしを便利にするものづくりに貢献したい。

- vol.34 パワーデバイスの先進研究で、省エネ社会を目指したい。

- vol.33 高電圧・大電流を学んで 社会に大きな貢献をしたい。

- vol.32 電気の研究を通じて交流を広げ、 日本の未来に役立ちたい。

- vol.31 風力発電の未来を、もっと広げたい。

- vol.30 電力技術で世界の エネルギー問題を解決したい。

- vol.29 超電導技術で、 未来の社会を支えたい

- vol.28 先進の技術と知識で、 これからの電力を支えたい。

- vol.27 パワエレ技術を活用して、 社会に貢献したい。

- vol.26 放電プラズマで、 夢の技術を実現させたい。

- vol.25 電力システムの研究を活かし 社会の第一線で活躍したい。

- vol.24 自分たちが開発した技術を、世の中へ出したい。

- vol.23 電力を学んで安定供給を支えたい。

- vol.22 世界中の人の生活を支える技術者になりたい。

- vol.21 電気工学で社会インフラを支えたい。

- vol.20 世界に通用するエンジニアになりたい。

- vol.19 電気工学で様々な社会問題を解決したい。

- vol.18 太陽光発電・風力発電を、普及させたい。

- vol.17 日本に新たな電力システムをつくりたい。

- vol.16 電気を上手に使う、省エネ社会を実現したい。

- vol.15 電気で土壌汚染を解決したい。 CVケーブルを守りたい。

- vol.14 電気工学で世界を舞台に活躍したい。

- vol.13 日本、そして世界の電力・エネルギー分野に貢献したい。

- vol.12 送電設備の建設にかかわりたい。電気の面白さを子供たちに伝えたい。

- vol.11 発展途上国を助けたい、 地元に貢献したい、日本の電力を支えたい。

- vol.10 生活を豊かにする製品をつくりたい。 社会インフラを支えたい。

- vol.9 電気工学で環境問題を解決したい!

- vol.8 将来の夢へ、電気工学の知識を活かしたい

- vol.7 これからの日本の電気を私たちが支えたい!

- vol.6 世界中のインフラを、システム工学で支えたい。

- vol.5 超伝導で、がん治療に貢献したい。省エネルギーを実現したい。

- vol.4 電気で、身近な暮らしを楽しくしたい。女性技術者として活躍したい。

- vol.3 最先端プラズマ技術で、社会に貢献をしたい!

- vol.2 夢は、海外で暮らしたい。世の中に新しい 仕組みを創りたい。電気工学が役に立つ!

- vol.1 電気工学は、社会に役立つ研究であり、手に職がつく学問だと実感しています。

バックナンバーを表示する条件を絞り込む

研究キーワードで絞り込んで表示

電力系統(33)電力機器(42)パワーエレクトロニクス(8)超電導(5)

燃料電池(1)風力発電(10)太陽光発電(20)電気自動車(4)

蓄電池(バッテリー)(4)電気利用(機器)(4)IT(3)医療機器応用(4)