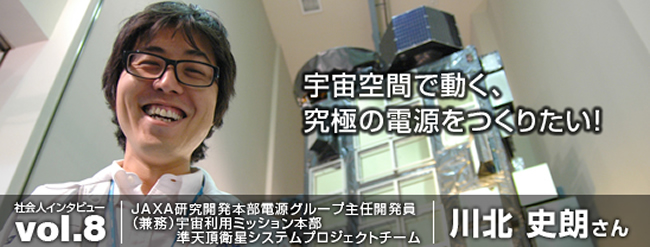

vol.8 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 JAXA

2010年3月31日掲載

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 JAXA(ジャクサ)は、日本の宇宙開発利用と航空研究開発を扱う研究・開発機関です。宇宙ロケットや人工衛星、宇宙ステーションの開発、宇宙飛行士の育成などで、皆さんよくご存知だと思います。今回の社会人インタビューは、人工衛星の電源となる太陽電池の開発を行う、川北史朗さんです。

プロフィール

- 1996年3月

- 摂南大学 電気工学科 卒業

- 1998年3月

- 大阪工業大学大学院 工学研究科 電気電子工学修士課程修了

- 1998年4月

- 宇宙開発事業団(現JAXA) 入社

- 2000年4月

- 人工衛星の電源である太陽電池の研究に従事。現在に至る

- 2008年3月

- 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物質科学創造専攻

博士後期課程終了(工学博士)

※2009年12月現在。インタビュー中の敬称は略させて頂きました。

子供の頃から電気工作が大好きでした

まず電気工学科を志望された理由を教えてください。

川北:小学生の頃から電気工作物などをつくるのが好きだったからです。夏休み以外も自由研究をやっていました(笑)。

何をつくりましたか。

川北:例えば、針金と発泡スチロールで、ボタンを押すとグー・チョキ・パーの動作をする機械をつくりました。実は大阪のお昼のTV番組に学校の先生が出演して、5分ほどその機械が紹介されたことがあるのです。

それは凄いですね!その番組を見ましたか。

川北:学校に行っていたので残念ながら見ることができませんでした(苦笑)。後日、先生に聞いたら「動かんかった」と言われました(笑)。

(笑)。でも、子供の頃から川北さんは本当にものづくりが好きだったのですね。

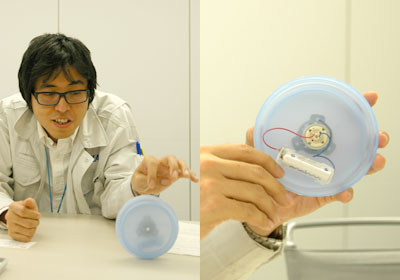

川北:そうですね。今日は、せっかくなので、私の子供につくったものを紹介させていただきます。このフタの形をしたホイール(車輪)は、モータと電池でできています。実は人工衛星にはこれと同じようなものが積まれています。それではちょっと動かしてみます。どうですか、モータを動かす(車輪を回転させる)とフタが容易には倒れないですよね。

本当だ!倒れませんね。

川北:これは、人工衛星の姿勢制御の原理として使用されているものです。こうしたものを小学生の時からつくるのが、好きだったのです。まぁ、父親が技術屋だったので、その影響もあるとは思いますが。

なるほど。そんな夏休みの自由研究で作れるものが、人工衛星に積まれていたなんてビックリしました。

川北:ええ。基本的な原理は同じです。私の子供にも、ものづくりの面白さを伝えたいと思ってつくりました。

川北さんお手製のホイール(車輪)。スイッチを入れると、中のモータが回ります。 モータが回っていると押しても倒れません!

量子効果で超ナノテクノロジーの世界に挑む

大学、大学院では、どのような研究をされていましたか。

川北:半導体、ダイオードなどの電子部品の研究をしていました。特に量子効果*が機能する半導体素子をつくるための研究を、朝から晩まで毎日やっていました。

*)量子効果(量子トンネル効果)

電子が波の性質を持つことで、エネルギー的には越えることのできない障壁を一定の確率で越えてしまう現象。例えば、高い壁の向こう側にいる人にボールを投げるとしたとき、壁を越えるだけの運動エネルギーをボールに与えてやらないと届かないが、壁の向う側に音を届かせることはできる。これは音は波(音波)であるからで、電子も波の性質を持つのであれば壁を伝わって向こう側に届かせることができるのである。

量子効果を利用した半導体素子ができるどうなるのですか。

川北:例えば、CPUの計算速度を速くすることができます。また、携帯電話やパソコン、デジカメなどを小型化することができます。昔、「スーパーコンピューターが手のひらサイズになります」とか言われていました。量子効果によって、そういう夢の世界が実現できるわけです。

何か印象に残っているエピソードや出来事はありますか。

川北:この研究は物質を冷却するのが一般的ですが、室温で量子効果を出すことをテーマに研究をしていました。口で言うのは簡単ですが、1年間良い結果が出ず、卒業式の日に研究室の先輩たちが「さよなら」を言いに来たときに、ようやく「動きましたよ」って報告することができました。「よかったやん」と言われた時は最高にうれしかったですね。記憶が確かならばその日、ウナギを食べに行きました(笑)。

それはドラマチックですね(笑)。その他、大学、大学院の授業などで印象に残っていることはありますか。

川北:電気工学実験、回路計算、電気機器、パワーエレクトロニクス、電力工学などを学びました。これら電気工学の知識は、今の仕事(人工衛星関連)に大変役立っています。

人工衛星の心臓=太陽電池をつくる!

川北さんは、なぜ宇宙の世界、JAXAへ就職されたのですか。

川北:よく聞かれるのですが、あまり覚えていません(笑)。変わったことをやりたいという気持ちがあったかなと思います。あと、宇宙について知らないことだらけなので、フロンティア的な気持ちがあったかもしれません。

なるほど。現在、どのような仕事をされていますか。

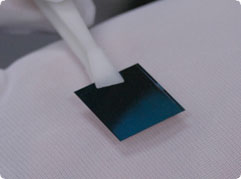

川北:宇宙空間で使用される電源のほぼ100%が太陽電池なのです。私は、薄膜系と呼ばれるカッパー、インジウム、ガリウム、セレンという4つの材料を組み合わせたCIGS太陽電池の研究開発をしています。

CIGS太陽電池の特徴は何ですか。

川北:2つあります。まず1つ目は、名前の通り薄いことです。今の宇宙用太陽電池は厚さが約0.1mm~0.15mmぐらいですが、私が研究しているCIGS太陽電池は、厚さが0.003mm~0.004mmぐらいです。それでも、光を電気に変える効率は従来型よりも高いです。2つ目は、宇宙線による劣化がないことです。太陽電池は、宇宙線(宇宙に飛んでいる放射線)による影響でだんだんと劣化してくるのですが、CIGS太陽電池は、放射線に劣化しない特性を持っています。

「宇宙用シリコン太陽電池」のサンプル

薄くて高効率、放射線にも劣化しないと良いところばかりですが、なぜ、このCIGS太陽電池は実用化されないのですか。

川北:薄いと申し上げましたが、宇宙空間で使用するためには、放射線が太陽電池に侵入することを防ぐためガラス基板を太陽電池表面に取り付ける必要があるので、結果結構重くなってしまうからです。そのため、これをなくすことによりこのCIGS太陽電池を軽くするための研究をしています。

太陽電池性能評価試験の様子

太陽電池性能評価試験装置

「Power is everything.」宇宙は電力がすべて

これまでお仕事をされてきて、印象に残っている出来事はありますか。

川北:実は、今お話したCIGS太陽電池の宇宙空間における性能を世界ではじめて発表したのは私たちなのです。

世界初ですか。それは凄いですね!

川北:ええ。JAXAの「つばさ」(MDS-1)や、東大阪の中小企業が打ち上げた「まいど1号」、東京大学の小型衛星などに搭載して実験しました。当時、学会で議論中でしたが、自分たちが宇宙空間で実験し証明できたことはうれしかったですね。

実験の成果は、どこで発表されたのですか。

川北:日本の学会や、国際学会で発表しました。国際学会は、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、各3つの地域の太陽電池国際会議が4年に1回合同で世界大会を開くのですが、その世界大会で発表して、表彰されました。

国際学会で表彰を受けたなんて、素晴らしい成果ですね!では、学生時代に学んだ電気工 学は、現在の仕事にどのように活かされていますか。

川北:言い過ぎではなくて、すべてが役に立っていると思います。人工衛星を作るためには特別な技術が必要であるイメージを持たれるかもしれませんが、普通のものづくりと基本的には変わりません。私が所属する電源グループには電気工学を専攻している人が多く、姿勢制御やバッテリーを担当している部署の人たちも電気工学専攻が多いです。結局、人工衛星は電気で動いていますから、電気工学の基本的な知識が大いに役に立つのです。

フレキシブルに自由に折り曲げられる

「CIGS太陽電池 」

人工衛星にとって電気とは何でしょうか。

川北:映画『アポロ13』の中で、宇宙船が故障した時、技術者が「Power is everything.電力がすべて」と叫ぶシーンがあります。この言葉に集約されているのではないでしょうか。

電気の知識をベースに、太陽電池を極めたい

これから電気工学を学ぼうとする学生へのアドバイスをお願いします。

川北:電気工学に関わる色々な知識が幅広くものづくりのベースとなるので、興味を持って学んでもらえればなと思います。「自分は関係ない」と排除せず、電気の知識を色々身につけて欲しいですね。また、「自分はこれが好き」というものを1つ見つけて掘り下げて、最終的には広く深く追求して欲しいです。

就職面でもアドバイスを頂けたらと思います。

月周回衛星「かぐや」。

川北さんが手掛けた電源も搭載されている

川北:電気は幅広い学問なので活躍できる場がいくらでもあります。電気系のメーカーはもちろんですが、私のように宇宙関連の仕事もできます。あと、今流行しているIT企業も電気工学がベースで、そこにソフトウェアの技術が入ってきているのだと思います。

最後にこれからの夢、目標を教えてください。

川北:2008年に太陽電池に関するテーマで博士号を取得しましたが、今後もさらに上を目指して太陽電池を極めて行きたいです。そして、自分の研究結果が世界のスタンダードになれば最高です。

本日は貴重な人工衛星の話を伺い、大変勉強になりました。また、川北さんのモノづくり にかける思いにも感銘を受けました。ありがとうございました。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

- vol.54 放送事故は絶対に起こさない。強い覚悟でテレビ局を支えたい。

- vol.53 日々の確実な作業の積み重ねで、地下鉄というインフラを支えたい。

- vol.52 電気工学を活かして技術の発展に女性の視点を反映したい

- vol.51 東西日本間の電力融通を通じて安定した電力供給に貢献したい。

- vol.50 情報科学の知見を活かして電力業界のDX化に貢献したい。

- vol.49 電力業界の新たなルールへの対応の検討を通じ、カーボンニュートラルの実現に貢献したい。

- vol.48 変電技術者として変電所の運営に携わり、電気のある明るい生活を支えていきたい。

- vol.47 空港という重要施設を電気のスペシャリストとして守っていきたい

- vol.46 海底ケーブルのスペシャリストとして電力インフラを支えていきたい。

- vol.45 「ワクワクしつつ冷静に」をモットーに電力の安定供給に貢献したい。

- vol.44 “縁の下の力持ち”として測定器づくりによって社会を支えていきたい。

- vol.43 電力インフラを支える仕事を通じて、環境保護などの社会貢献を続けていきたい。

- vol.42 誰からも認められる女性技術者となり、 発展途上国の人々の暮らしに貢献したい。

- vol.41 電験1種取得者としての専門性を活かし、 電力業界で必要とされる人材であり続けたい。

- vol.40 電気工学の知識をもっと身につけ、 信頼される技術者になりたい。

- vol.39 大容量の電力貯蔵を実現するNAS電池の普及を通じてエネルギー問題の解決に貢献したい。

- vol.38 電気工学の知識を活かし、設備設計のプロとして活躍したい。

- vol.37 電動化が進むクルマの、これからの進歩を支えたい。

- vol.36 電力を支える使命を持った 信頼される存在になりたい。

- vol.35 世界に広がる活躍のステージ。 社会貢献への期待に応えたい。

- vol.34 四国の電力を支える使命を持って、火力発電の未来を拓きたい。

- vol.33 世界中のヒトに信頼される、建設機械を設計したい。

- vol.32 変電設備の最前線で、 電気の安定供給に尽くしたい。

- vol.31 都市レベルでものごとを考えられる、広い視野を持った電気設備設計者になりたい。

- vol.30 高電圧・高電界分野の技術開発で、 電力機器を進化させたい。

- vol.29 電力系統解析の研究者として、 社会や現場のニーズに応えたい。

- vol.28 電力・エネルギーの専門家として、社会に広く情報発信したい。

- vol.27 世界の海洋開発と海上物流を、最先端の電気技術で支えたい。

- vol.26 電力系統を守って人々の生活を支えたい。

- vol.25 新しい制御技術で、 環境にいいクルマを実現したい。

- vol.24 世界の産業を支える 技術者として活躍したい。

- vol.23 日本が誇る電力技術を、 世界に広めたい。

- vol.22 宇宙を駆ける、世界初のものづくりをしたい。

- vol.21 電気工学を活かして、交通安全を支えたい。

- vol.20 製鉄現場を電気技術者として支えたい。

- vol.19 エネルギー・環境問題の解決と、 日本の産業を強くしたい。

- vol.18 電力の安定供給を支えたい。

- vol.17 ものづくりの現場に、 電気の専門家として貢献したい。

- vol.16 社会の役に立つ、電気の研究をしたい。

- vol.15 電気工学で、地球環境を守りたい。

- vol.14 世界に広がる省エネ機器をつくりたい。

- vol.13 世界中の社会インフラを支えていきたい。

- vol.12 電気工学で、半導体の進化を支えたい。

- vol.11 電気工学で、日本の鉄道を支えたい。

- vol.10 世の中ではじめての電力機器をつくりたい

- vol.9 電気を広めて、紛争のない世界を実現したい。

- vol.8 宇宙空間で動く、究極の電源をつくりたい!

- vol.7 風力発電で、エコの輪を世界へ広めたい。

- vol.6 電気工学で、日本のケータイを世界へ広めたい。

- vol.5 夢の超電導ケーブルを、世界中で実現したい!住友電気工業株式会社 西村崇さん

- vol.4 エコキュートをもっと便利に。電気工学で地球環境を守る。

- vol.3 電気は、社会に不可欠なライフライン。だから、私は高電圧・大電流に向き合う。

- vol.2 電気工学を応用して、世界一のハイブリッドーカーを開発したい!

- vol.1 電気工学は一生の財産。どこへ行っても使える学問です。