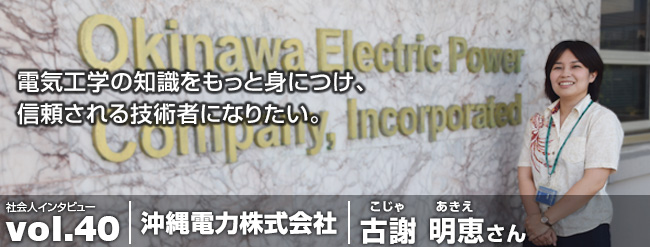

vol.40 沖縄電力株式会社

2018年11月30日掲載

高校時代に地元・沖縄の電力について書かれた新聞記事をきっかけに電気工学に関心を持つようになった古謝さん。現在は沖縄電力で電力系統の安定供給に貢献する業務を担当されています。入社2年目には仕事を続けながら大学院の博士課程に入学して博士号を取得するなど常に勉強を続けられており、電気工学については「学べば学ぶほど奥が深い学問」とその魅力を語っています。

プロフィール

- 2011年3月

- 琉球大学大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 博士前期課程 修了

- 2011年4月

- 沖縄電力株式会社 入社

- 2011年7月

- 研究開発部 配属

- 2012年4月

- 琉球大学大学院 理工学研究科 総合知能工学専攻 博士後期課程 入学

- 2013年3月

- 同 修了

- 2014年7月

- 送配電本部 電力流通部 系統技術グループ 配属

※2018年9月現在。文章中の敬称は略させていただきました。

きっかけは「電力会社はどんな仕事をしているのか?」

電気工学を学ぼうと思われたきっかけは何でしたか。

古謝:原点は、ラジオ局で通信の技術職だった祖父の影響で小さい頃からものづくりに触れる機会がたくさんあったことです。身近に様々な電気部品が転がっていて、テスターで計測する様子を見せてもらったり、オームの法則を教えてもらったりしました。

幼い頃から身近に電気があったのですね。

古謝:ええ。その後、高校時代、沖縄本島で再生エネルギーを使った発電によって電力供給が行われているという風力発電機の写真付きの新聞記事を読んだことがきっかけで、電力供給について興味を持つようになりました。電力といったら石炭や石油というイメージでしたので、こういう方法で発電することもあるのだと思い、電気のことをもっと知りたい、電力会社はどんな仕事をしているのだろう、という具合に関心が広がっていきました。それが進路を決めるきっかけになったと思います。

大学ではどのようなことが印象に残っていますか。

古謝:制御工学を学んだのですが、こんな面白い学問があるのかと感銘を受けました。電力系統や風力発電機、蓄電池等の数理モデルをシミュレーションソフト上で構築し、そのモデルに適用可能な制御手法と有効性を検証していくのですが、線形代数学や微分積分学を数理モデルへ応用し、望んだ振る舞いを得るために試行錯誤を繰り返しながら制御系設計を行うのは、本当に楽しかったです。

卒業後、大学院に進まれましたね。

古謝:就職の道もあったのですが、電力系統や風力発電についてもうちょっと勉強をしたいという思いがあったので進学を選びました。電力系統工学や制御工学関連の研究室に入って、波照間島などの離島のような小規模電力系統における風力発電システムの出力制御手法について研究を行いました。

国際的に注目される風力発電の研究に取り組む

研究内容について、詳しく教えてください。

古謝:風力発電は風の力を利用して発電を行うのですが、出力がなかなか一定しないため、需要に対して相応の電力を供給することは困難です。そこで電力系統へ連系する際は系統周波数や電圧を変動させないよう、出力制御方法を工夫する必要があります。そのために風車ブレードのピッチ角を変えることで出力を調整することを目的とした研究です。具体的には、ピッチ制御にロバスト制御(※1)などを採用する手法や、蓄電池の充放電によって風力発電機出力変動を平滑化し、系統周波数および電圧変動を低減させる手法などを検証しました。

研究生活ではどんなことが思い出に残っていますか。

古謝:研究はシミュレーションベースでしたが、悩みながら試行錯誤を繰り返すことがほとんどなので、苦しい時期もたくさんありました。しかし、研究室の仲間と励ましあいながら毎晩遅くまで研究に取り組み、成果を上げることができたときは大きな達成感が得られました。また、国内外の学会にも参加し、大学だけでなく企業からの参加者も多数いらっしゃる中で緊張しながらも発表を行い、自信をつけることができました。

海外の学会はいかがでした。

古謝:韓国と台湾で開催された国際学会に参加しました。研究室では、学会ごとに選ばれた幹事が日程調整や旅行代理店への手配などを行うことになっていました。そのような調整業務を経験できたのもいい経験でした。

賞もいくつか取られたそうですね。

古謝:電気学会優秀論文賞や 電気学会産業応用部門大会のYPC(Young engineer Poster Competition)の賞などをいただきました。一番印象に残っているのは最初にいただいたIEEE (※2)の賞です。研究をしているときは苦しいことだらけだったと思うのですが、後になって振り返るといい思い出ばかりです。

(※1)ロバスト制御とは、制御対象の実際の特性が、制御系設計の際想定したモデルと多少異なっても制御性を余り損なわない制御。

(※2)IEEEとは、米国電気電子技術者協会のこと。

仕事を通じて地元に貢献するために沖縄電力へ

2011年に琉球大学を卒業後、沖縄電力に入社されましたが、入社動機を教えてください。

古謝:電気工学を学んだことで改めて電力基盤の大切さを実感したことが電力会社を志望した理由です。沖縄電力を選んだのは、沖縄の地域性や電力系統の特徴から、私が研究してきた風力発電も含めて、幅広い部門で様々な経験や挑戦ができる可能性を感じたからです。また、異動や部門間の交流も多いと聞き、フットワークが軽く、経験を積めそうだという印象でした。もちろん沖縄出身者ですので、地域のために働きたいという思いは当然ありました。

これまでどのようなお仕事を担当されてきましたか。

古謝:最初に配属された研究開発部では宮古島で行われていた実証研究チームに参加し、太陽光が変動したときの蓄電池の動きや周波数の変動抑制などの実証試験業務を担当しました。この実証試験では、社会人インタビューvol.35で紹介されている、電力中央研究所の花井悠二様といっしょに仕事をさせて頂きました。その後、現在の所属先である送配電本部の系統技術グループに異動しました。

それでは、現在のお仕事を教えてください。

古謝:現在は、電力系統の安定供給を支える保護リレーの整定値検討や系統事故解析、発電設備の系統連系にかかる技術検討などを行っています。この業務では様々な事故ケースや運用条件のもと、電圧や電流等の多くのデータと向き合い、ていねいに読み解いて検証を進める必要があります。地道で非常に根気のいる作業ですが、最後までやり遂げた時の達成感は格別ですし、電力の安定供給に貢献できているというやりがいを感じられます。

印象に残っているエピソードを教えてください。

古謝:送電線で地絡や短絡等の事故が発生した際、現場での復旧作業効率化のため、どの線路の何番鉄塔かという具合に、送電線路上の事故点を特定する業務があります。具体的には、事故発生線路近辺の変電所にて計測した母線電圧と線路電流値のデータから、オームの法則に従って事故点までのインピーダンスを算出し、線路定数を用いて変電所から事故点までの距離を推定するという作業になります。私が計算し、推定した事故点付近で実際に故障個所が見つかった時はうれしかったですね。複雑に見える電力系統も基本的には大きな電気回路網であり、シンプルな計算で物理量を明らかにできるのは面白いと感じました。

現場へ足を運ぶこともありますか。

古謝:基本的にはパソコンでずっと計算をしてシミュレーションしている仕事になりますが、発電設備の連系の際は確認試験のために現場で立ち会いを行うこともあります。ただ普段は、系統事故時に保護リレーが動作する際の整定値(せいていち※3)を決めるために様々なデータを積み上げていくという地道な作業の連続ですね。

(※3)電気的入力(電圧、電流、信号)に対する保護リレー装置の動作しきい値のこと。

ワーキングマザーとして、職場の支えに感謝

入社後2年目に琉球大学大学院の博士後期課程に入学されていますね。

古謝:入社1年目の年末に研究室に用事があって立ち寄ったのですが、そのとき恩師から「博士コースの募集があるんだけれど、どうだ?」と勧められたのです。社会人1年目ですし、どうしようかと迷ったのですが、恩師が指導してくださるということで、思い切ってチャレンジしました。具体的にはマスターの時代に書いていた論文をまとめ直して博士論文をつくりました。

仕事をしながらの研究だったのですか。

古謝:はい。会社から了解をいただき、平日は業務をこなし、土日に研究を進めました。当時はまだ独身でしたので、そんなことができたのだと思います。1年で、博士号をいただくことができました。

現在お子さんは何歳ですか。

沖縄電力本社の敷地内で撮影しました。背景には、牧港火力発電所が見えます。

古謝:1歳です。保育園のお迎えがあるので定時で退社するため、グループの皆さんに助けてもらいながら仕事を進めています。子供が熱を出して早退することもあるのですが、上司や先輩、後輩がいろいろとフォローしてくれるので本当にありがたく思っています。その分、私もお返ししたいと思っていますし、そうした支え合いの風土のあるところは当社の大きな魅力ですね。勤務時間内でいかに効率よく業務を遂行するかは、これからも私にとって課題です。

学べば学ぶほど面白さが増していくのが、電気工学

学生時代に身につけた電気工学の知識は、お仕事の上でどのように活かされていますか。

古謝:以前、突発的な依頼があって、データ解析を行うためのシミュレーションプログラムを早急につくらなければならなくなったことがありました。でもその際、学生時代に使用経験のあった解析ツールや電気工学の知識を活用して問題を解決することができました。どの知識がどこで役立つかわからないので、学生時代は可能な限り様々なことに積極的にチャレンジして、技術者としてのスキルを上げておくと将来必ず役立つと思います。

やはり学生時代にはしっかり勉強をしておくべきですね。

古謝:例えば線形代数がそのまま業務に役立つことはありませんが、それをベースとした学問的な知識は仕事においても必ず役に立ちます。高校の時に物理の先生に「なぜこの式があるんですか」というようなことを質問したら「大学に行ったらわかるよ」という答えが返ってきました。実際、制御工学を習ったら微分積分などと全部リンクしていることがわかってとても面白かったですね。そういうふうに常に意味を考えながら勉強することが大切だと思います。

今後、どんなことに取り組みたいとお考えですか。

古謝:電気工学の知識をもっと身につけ、周囲から信頼される技術者になれるよう、努力するとともに、現場の経験に裏付けられた知見も重要ですので、そうしたものを現場の方々から吸収したいですね。また、自分が持っている知識や経験を積極的に後輩達に継承し、会社の技術力向上につながるための取り組みもしたいと考えています。具体的には技術的な資料をまとめたり、自分の考えを文書化したり、といったことは意識して進めています。

最後に、電気工学を学んでいる学生の皆さんにメッセージをお願いします。

古謝:電気工学は学べば学ぶほど奥が深く、面白さを味わえる学問です。また、現代社会の様々な分野との関連も深いので、就職の際の選択肢も広がるのではないでしょうか。私の場合は今まで勉強してきた分野の知識が幸運にも現在の業務に直結しているのですが、自分のやりたいことが明確に決まっておらず進学や就職を迷っている場合でも、電気工学を勉強しておけば、一見電気に関係なさそうな分野に進んだとしても、どこかで知識が役立つのではないかと思います。ぜひ、積極的にチャレンジして充実した日々を送ってください。

すべてに前向きに取り組む古謝さんの姿勢は、きっと多くの後輩の皆さんの見本になると思います。本日はありがとうございました。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

- vol.54 放送事故は絶対に起こさない。強い覚悟でテレビ局を支えたい。

- vol.53 日々の確実な作業の積み重ねで、地下鉄というインフラを支えたい。

- vol.52 電気工学を活かして技術の発展に女性の視点を反映したい

- vol.51 東西日本間の電力融通を通じて安定した電力供給に貢献したい。

- vol.50 情報科学の知見を活かして電力業界のDX化に貢献したい。

- vol.49 電力業界の新たなルールへの対応の検討を通じ、カーボンニュートラルの実現に貢献したい。

- vol.48 変電技術者として変電所の運営に携わり、電気のある明るい生活を支えていきたい。

- vol.47 空港という重要施設を電気のスペシャリストとして守っていきたい

- vol.46 海底ケーブルのスペシャリストとして電力インフラを支えていきたい。

- vol.45 「ワクワクしつつ冷静に」をモットーに電力の安定供給に貢献したい。

- vol.44 “縁の下の力持ち”として測定器づくりによって社会を支えていきたい。

- vol.43 電力インフラを支える仕事を通じて、環境保護などの社会貢献を続けていきたい。

- vol.42 誰からも認められる女性技術者となり、 発展途上国の人々の暮らしに貢献したい。

- vol.41 電験1種取得者としての専門性を活かし、 電力業界で必要とされる人材であり続けたい。

- vol.40 電気工学の知識をもっと身につけ、 信頼される技術者になりたい。

- vol.39 大容量の電力貯蔵を実現するNAS電池の普及を通じてエネルギー問題の解決に貢献したい。

- vol.38 電気工学の知識を活かし、設備設計のプロとして活躍したい。

- vol.37 電動化が進むクルマの、これからの進歩を支えたい。

- vol.36 電力を支える使命を持った 信頼される存在になりたい。

- vol.35 世界に広がる活躍のステージ。 社会貢献への期待に応えたい。

- vol.34 四国の電力を支える使命を持って、火力発電の未来を拓きたい。

- vol.33 世界中のヒトに信頼される、建設機械を設計したい。

- vol.32 変電設備の最前線で、 電気の安定供給に尽くしたい。

- vol.31 都市レベルでものごとを考えられる、広い視野を持った電気設備設計者になりたい。

- vol.30 高電圧・高電界分野の技術開発で、 電力機器を進化させたい。

- vol.29 電力系統解析の研究者として、 社会や現場のニーズに応えたい。

- vol.28 電力・エネルギーの専門家として、社会に広く情報発信したい。

- vol.27 世界の海洋開発と海上物流を、最先端の電気技術で支えたい。

- vol.26 電力系統を守って人々の生活を支えたい。

- vol.25 新しい制御技術で、 環境にいいクルマを実現したい。

- vol.24 世界の産業を支える 技術者として活躍したい。

- vol.23 日本が誇る電力技術を、 世界に広めたい。

- vol.22 宇宙を駆ける、世界初のものづくりをしたい。

- vol.21 電気工学を活かして、交通安全を支えたい。

- vol.20 製鉄現場を電気技術者として支えたい。

- vol.19 エネルギー・環境問題の解決と、 日本の産業を強くしたい。

- vol.18 電力の安定供給を支えたい。

- vol.17 ものづくりの現場に、 電気の専門家として貢献したい。

- vol.16 社会の役に立つ、電気の研究をしたい。

- vol.15 電気工学で、地球環境を守りたい。

- vol.14 世界に広がる省エネ機器をつくりたい。

- vol.13 世界中の社会インフラを支えていきたい。

- vol.12 電気工学で、半導体の進化を支えたい。

- vol.11 電気工学で、日本の鉄道を支えたい。

- vol.10 世の中ではじめての電力機器をつくりたい

- vol.9 電気を広めて、紛争のない世界を実現したい。

- vol.8 宇宙空間で動く、究極の電源をつくりたい!

- vol.7 風力発電で、エコの輪を世界へ広めたい。

- vol.6 電気工学で、日本のケータイを世界へ広めたい。

- vol.5 夢の超電導ケーブルを、世界中で実現したい!住友電気工業株式会社 西村崇さん

- vol.4 エコキュートをもっと便利に。電気工学で地球環境を守る。

- vol.3 電気は、社会に不可欠なライフライン。だから、私は高電圧・大電流に向き合う。

- vol.2 電気工学を応用して、世界一のハイブリッドーカーを開発したい!

- vol.1 電気工学は一生の財産。どこへ行っても使える学問です。