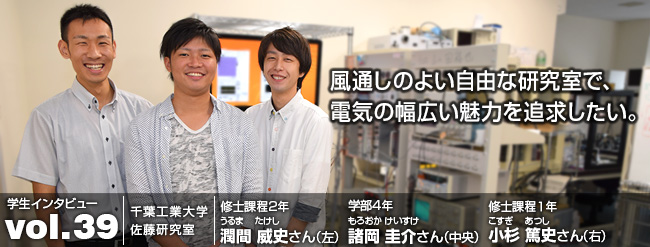

vol.39 千葉工業大学

2016年11月30日掲載

今回は千葉工業大学の佐藤研究室におじゃましました。佐藤宣夫教授のご指導のもと、1人1台のPCが用意された研究室で、メンバー全員が個別の研究に取り組んでいます。だからこそ1つの専門にとらわれない自由な発想の意見を言い合うことができるそうで、そうした風通しのよさが大きな魅力となっています。将来の夢も人それぞれですが、研究にかける熱い思いは皆同じです。また、オレンジ色が基調となっている研究室で、オシャレで清潔感が溢れるたたずまいも印象的でした。

※2016年9月現在。文章中の敬称は略させていただきました。

佐藤先生は、電気の魅力を分かりやすく教えてくれる

皆さんが電気工学を志望された理由は何でしたか。

潤間:実は大学に入る時点で志望していたのは、消防士だったのです。父の勧めもあり、小さい頃からそう決めていました。ただ、消防士になれなかったときの保険のような意味で、就職の点で有利だから電気工学を選んだというのが正直なところです。日本から電気がなくなると生活が成り立たなくなってしまいますから、電気工学はずっと必要とされるでしょう。第三種電気主任技術者の資格が取れるのも手に職がつくという点で魅力でした。

消防士を目指されていたのですか。それでは大学卒業後、そのまま院に進まれたのはどうしてですか。

潤間:それは研究室の佐藤先生の影響が大きかったですね。2年生の時に、電験三種の試験に向けたゼミのようなものがあるというので参加したところ、教えてくださったのが佐藤先生だったのです。先生は、試験対策というより「電気とはそもそも何か」というような話をしてくださって、それがとても面白かったので佐藤先生の研究室のお世話になろうかなと思いました。

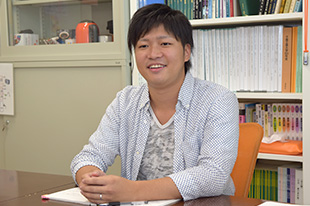

小杉さんはいかがですか。

小杉:私には兄がいるのですが、その兄に勝ちたいと思ったのが電気工学を志望した理由です(笑)。

お兄さんに勝ちたかった?どういうことですか。

小杉:兄が工業高校で電気を勉強していたのです。中学生だった私が進路を考えるようになったとき、母親から兄の成績がいいということを耳にして、では自分も同じ学校に行って勝ってやろう、と。結局、高校では兄に勝てなかったのですが(笑)。でも電気工学をもっと専門的に学びたいと思うようになり、この大学に進学しました。

佐藤先生の研究室を選ばれた理由は何でしたか。

小杉:電気回路の授業で、佐藤先生が動画サイトを見せてくれたのです。それは、「飛行機に雷が落ちたけれど、電気のエンジニアがしっかりと対策をしていたので無事に帰ってこられた」というような内容でした。それが凄く印象的で、この先生からもっと学びたいと思ったことがきっかけでした。

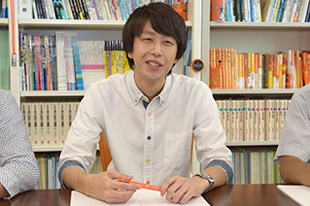

諸岡さんはこの中で唯一の学部生ですね。電気工学を選んだ動機を教えてください。

諸岡:母が公務員だったので、子どもの頃は自分も地方公務員になるのだと思っていました。高校の時、なぜか数学だけは成績がよかったものですから、進学するなら理系という話になり、では理系の中で何が面白いかと考えている時に、他大学のオープンキャンパスでゲーム機器の分解の様子をみて中身の電子回路に興味を持ち、この分野へ進むことにしました。

では佐藤先生の研究室を選ばれた理由は。

諸岡:これは、もう、縁としか言いようがないですね。研究室を選択する際に面接というものがあってほとんど世間話のような感じでしたが、なぜか佐藤先生に気に入っていただいたようで(笑)。後日きいたら私の学籍番号の下三桁が310で「佐藤」と読めるから選んだそうです(笑)。それで佐藤研究室に入りました。

ナノメートルオーダーの研究で、電力変換をもっと効率よく

潤間さん、研究内容を詳しく教えていただけますか。

原子間力顕微鏡とは、探針と試料に作用する原子間にはたらく力を検出する顕微鏡のことです。実際の検査風景を見せていただきました。

潤間:原子間力顕微鏡を用いて動作下にある電力変換用半導体の観測技術の開発に関する研究を行っています。原子間力顕微鏡は観測にカンチレバーと言われる片持ち針を用いるのですが、これは有機分子なども非破壊で測定できるというものです。この針で半導体の表面をなぞることで、ボコッと飛び出しているというような表面形状や、表面の電気的特性などもナノスケールで観測できるのです。理科の教科書などには原子は丸いような形で表現されていると思いますが、実際にその丸が見えてしまうほどの顕微鏡を用いて半導体の観測技術の開発を行っています。

その観測技術というのは、具体的にはどのような形で役立ってくるものなのでしょう。

潤間:電力変換デバイスの高効率化に貢献できると考えています。例えばパソコン用のスイッチング電源を開発したら、本当にそれが動いているのかを確認したり、もっと能力を上げるために原子レベルで観測したり。

研究でのエピソードを教えてください。

潤間:印象的だったのは、評価用の試料づくりですね。原子間力顕微鏡で観察するには表面の粗さを10nm以下にするのが理想です。1nmはシリコン原子5個分ぐらいの大きさですね。普通は専門の業者に依頼するのですが、私は市販の研磨紙で磨いて10nmを達成しました。

えっ、市販の研磨紙でナノメートル(10億分の1メートル)を?

潤間:ええ、大手ショッピングサイトで買いました。それを延々と試料にこすり当てたら、それだけでできてしまったのです。無理だろうと思いつつ磨いていたら意外なことにできてしまったので、なにごとも試してみるものだなあと思いました(笑)。

検査を行う、実際の電力変換用半導体となります。これをナノスケールで加工していきます。

リチウムイオン電池のさらなる発展と開発を行うために

小杉さんは、どんな研究に取り組んでいらっしゃいますか。

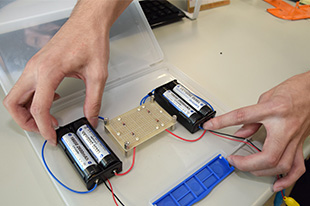

小杉:リチウムイオン電池の充放電システムの構築です。リチウムイオン電池はパソコンやスマートフォン、自動車など幅広く使われていますが、使い方をちょっと誤ると発火することもあります。過充電、過放電による性能劣化もあるため、過充電、過放電を正しく考慮した上で、発電された電力を効率よく蓄電または供給できる充放電システムの構築に取り組んでいます。

応用範囲は広そうですね。

小杉:皆さん、スマホを買われたばかりの頃はバッテリーも余裕で1日もっていると思いますが、それが1年たつと半日で充電しなくてはならないといったことを、体験されたことはありませんか?そこで、どういうふうに使ったら長くもつようになるか、というような研究をしているわけです。

今までで一番印象的だったエピソードは何ですか。

小杉:電池を複数直列接続することによる電池同士の影響の大きさに驚いたことですね。それまでまったく違う研究をしていたので、最初にとりあえずデータを取ってみようと思ってやってみたら、こんなに電圧の差異が出ると驚きました。電池は一個一個、しっかり見ないといけないんですね。大学院の実験でも基本が大事ということを痛感しました。

こちらがリチウムイオン電池となります。直列つなぎとなっています。

新たな蓄電池・リチウムイオンキャパシタの基礎研究

諸岡さん、研究内容を教えてください。

諸岡:私は、リチウムイオンキャパシタという新しい蓄電素子の温度特性を測定しています。キャパシタとはコンデンサーのことで、電気を貯めるものです。リチウムイオンキャパシタはリチウムイオン電池よりも優れている点が多いのですが、特に安全性は高く評価できます。応用はこれからですが、医療分野では非常に有効ではないかと思っています。現在は温度特性について測定しており、例えば北海道でも沖縄でも安全に使えるかということをみています。

今までで印象的だったことは何でしょう。

諸岡:スマホのバッテリーの技術が私の研究とつながっているので、日常生活で使用している機器の原理を知ったときのことが印象に残っていますね。私たちは二次電池を当たり前のように使っていますが、大切なのは仕組みをしっかりと理解して使うということだと思います。何も知らずに使っているというのは、実は怖いことだと感じています。

小杉さんと諸岡さんは研究テーマが、少し似ていますね。

諸岡:そうですね。千葉工業大学では別の研究室の方と、バッテリープロジェクトを合同でやっています。リチウムイオン電池やリチウムイオンキャパシタなどの新バッテリーを推進していく、学科を超えたプロジェクトで、私も小杉さんと参加しています。

こちらがリチウムイオンキャパシタとなります。

テーマは違っても互いの視点で自由に意見を言い合える

研究テーマは、皆さんバラバラなのですか。

潤間:ええ、1人1テーマですので、全員違います。例えば私の隣の学生は電流可視化装置を利用しており、前の席の学生は圧電素子を用いた振動発電を研究しています。それぞれの背景が異なりますから、お互いに違う視点で研究に意見することができます。

諸岡:2週に1回くらいのペースで進捗報告会が開かれていますが、そこでは、潤間さんと私のようにお互いのテーマに距離があっても、それぞれの視点で意見を言います。“なるほど”と思わせる意見も多く出ますね。こんなふうに先輩が友達のように接してくれるので、雰囲気はとても良いですね。

小杉:専門分野が違うから初歩的な質問も出るわけですが、もちろんそれもOKです。逆にそれで大きな発見があったりもします。

当日、研究室にいた皆さんに集まっていただきました。最後列一番左が、佐藤宣夫教授です。

研究室では、皆さん、どういうコミュニケーションを取っていらっしゃいますか。

潤間:各自にPCと机が確保されていますので、研究室に気軽に立ち寄れる環境です。そのため研究に関するディスカッションや息抜きのゲームなど、肩肘張らないコミュニケーションを取っています。先生の部屋も出入り自由ですので、何か問題が起きたり困ったことがあったりしたら気軽にアドバイスを受けることができます。

諸岡:専門的な知識や研究の話に限らず、趣味や自分の好きなことなど、フランクな話題を楽しんでいます。

小杉:運動、スポーツ観戦、飲み会は随時、開催しています。運動は、千葉工業大学の新習志野キャンパスで、バスケットボール大会などを随時開催しています。佐藤先生も参加されます。

一日のスケジュールはどんな感じですか。

潤間:基本的にはみんないっしょで、9時から17時ぐらいまでがコアタイムということで研究に打ち込んで、そこから先はフリータイムです。私の場合は、フリータイムでは人が集まるとどうしてもゲームをしたくなってきます(笑)。研究の進捗いかんでは、遅くなることもありますが、それ以外は自由に活動できていると思います。私はアルバイトで、学習塾の講師をずっとしています。

津田沼キャンパス2号館14階にある、オレンジを基調とした明るい研究室です。

津田沼キャンパス2号館の最上階で撮影させていただきました。抜群の景観です。

専門家だからこそ、電気のありがたみを改めて実感

電気工学を学んでよかったと思うのはどういう点ですか?

潤間:雷の落下地点は予測できませんし、よく言われる「雷は高いところに落ちる」ということも根拠がありません。電気工学を学んでいると、落雷の危険があったら屋内にとどまるなど、電気が原因で命を落とさなくて済むように正しい選択ができます。

濡れた手でコンセントに触るというようなことをしないで済むわけですね。

潤間:そうです。せっかく電気工学を学んで博士課程まで進んだのに、電気が原因で亡くなるようなことがあってはいけませんからね、私は100歳まで生きたいと思っています(笑)。

小杉さんはいかがですか。

小杉:生活と電気がいかに密接な関係にあるか、知ることができました。ありきたりですけれど、電気がないとものすごく不便ですからね。

諸岡さんも同じような感じですか。

諸岡:そうですね。私たちの生活において電気は不可欠ですから、それを理解し、十分な知識を持って使うことができる点ですね。電気のありがたみというのをしみじみと感じています。私は一人暮らしですから家に帰ると真っ暗なのですが、暗いところが苦手なので、電気のありがたみをいつも感じています。

では、皆さんの将来の夢について聞かせてください。

諸岡:まずは大学院推薦入試に合格して、佐藤研究室で研究を続けることですね。その先の将来に関しては、人類の永続的な発展に貢献できるような仕事に就きたいと思っています。あとは幸せな家庭を持つことですね。

小杉さんは将来についてどんなビジョンをお持ちですか。

小杉:私は高校の教員になろうと思っています。そして、生徒たちに電気の楽しさを教えてあげたいですね。以前はそんなことは考えていなかったのですが、教育実習に行ったところ、知らない子に教えるのにとても苦労して、なかなか上手くいかなかったのです。その時「全部教えるんじゃなくて、大事な部分を教えればいい」とアドバイスされて、納得しました。それ以来、教師という職業に自分は向いているのではないかと思うようになりました。

佐藤先生が小杉さんに動画サイトを見せてあげたような感じですね。

小杉:ええ、高校生って案外忙しくて、なかなか実物を見るということができないと思うのです。だから、将来彼らがエンジニアになった時に活きてくるような知識を、なるべくわかりやすい形で見せてあげられたらと思います。

潤間さんはいかがですか。

潤間:他大学への進学を考えています。進学先では、これまで佐藤研究室で学んできた知見を活かし、原子間力顕微鏡を用いたデバイス観察を続けていく予定です。そして将来は、佐藤先生のように大学に残って研究を続けられたらと思っています。

やはり佐藤先生の影響は大きいですか。

潤間:ええ。好きなことに打ち込んで食べていけるのかということを考えた時、佐藤先生を見ていると大学で真面目に研究に取り組んでいれば、そういう生き方も可能だと思いましたから。佐藤先生の影響は大きいですね。

ぜひ皆さんが夢を実現されるよう、応援しています。今日はありがとうございました。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

- vol.56 近未来の研究で世の中に新しい価値を提供したい。

- vol.55 地球にやさしい先進的な研究で電気工学の可能性を広げたい。

- vol.54 多様な研究を通じて、電気工学の可能性に挑戦したい。

- vol.53 電気工学の研究を通じて、本格的な再エネ時代に貢献したい。

- vol.52 モータの研究を通じて、電気の新しい可能性を拓きたい。

- vol.51 身近なテーマの研究に打ち込み、より快適な社会づくりに貢献したい。

- vol.50 逆風の中でも志を高く持ち、研究活動に打ち込みたい。

- vol.49 技術力で地球にやさしい社会づくりに貢献できるエンジニアを目指したい。

- vol.48 太陽光発電出力予測シミュレーションなどを通じて、再生可能エネルギーの普及に貢献したい。

- vol.47 自由な研究環境の中、自分ならではの研究テーマを通じて成長したい。

- vol.46 高温超電導の研究を通じて、さまざまな社会課題を解決したい。

- vol.45 幅広い電気エネルギーの研究を活かして、 未来の可能性を大きくしたい。

- vol.44 自由な環境で研究に打ち込み、社会からの期待に応えたい。

- vol.43 "雷"の研究を通じて、快適で安心な生活を支えたい。

- vol.42 先進のモーター研究を通じて、 将来の夢を叶えたい。

- vol.41 高専で専門性を磨いて、将来の選択肢をひろげたい。

- vol.40 グローバルな視点を持ちながら、 日本の電力を発展させたい。

- vol.39 風通しのよい自由な研究室で、電気の幅広い魅力を追求したい。

- vol.38 先駆的な研究テーマで、 太陽電池をもっと進化させたい。

- vol.37 生活に身近な研究を通じて、社会のために貢献したい。

- vol.36 パワエレの専門性を武器に社会のニーズにこたえたい。

- vol.35 電磁界を応用した先進研究で 暮らしを便利にするものづくりに貢献したい。

- vol.34 パワーデバイスの先進研究で、省エネ社会を目指したい。

- vol.33 高電圧・大電流を学んで 社会に大きな貢献をしたい。

- vol.32 電気の研究を通じて交流を広げ、 日本の未来に役立ちたい。

- vol.31 風力発電の未来を、もっと広げたい。

- vol.30 電力技術で世界の エネルギー問題を解決したい。

- vol.29 超電導技術で、 未来の社会を支えたい

- vol.28 先進の技術と知識で、 これからの電力を支えたい。

- vol.27 パワエレ技術を活用して、 社会に貢献したい。

- vol.26 放電プラズマで、 夢の技術を実現させたい。

- vol.25 電力システムの研究を活かし 社会の第一線で活躍したい。

- vol.24 自分たちが開発した技術を、世の中へ出したい。

- vol.23 電力を学んで安定供給を支えたい。

- vol.22 世界中の人の生活を支える技術者になりたい。

- vol.21 電気工学で社会インフラを支えたい。

- vol.20 世界に通用するエンジニアになりたい。

- vol.19 電気工学で様々な社会問題を解決したい。

- vol.18 太陽光発電・風力発電を、普及させたい。

- vol.17 日本に新たな電力システムをつくりたい。

- vol.16 電気を上手に使う、省エネ社会を実現したい。

- vol.15 電気で土壌汚染を解決したい。 CVケーブルを守りたい。

- vol.14 電気工学で世界を舞台に活躍したい。

- vol.13 日本、そして世界の電力・エネルギー分野に貢献したい。

- vol.12 送電設備の建設にかかわりたい。電気の面白さを子供たちに伝えたい。

- vol.11 発展途上国を助けたい、 地元に貢献したい、日本の電力を支えたい。

- vol.10 生活を豊かにする製品をつくりたい。 社会インフラを支えたい。

- vol.9 電気工学で環境問題を解決したい!

- vol.8 将来の夢へ、電気工学の知識を活かしたい

- vol.7 これからの日本の電気を私たちが支えたい!

- vol.6 世界中のインフラを、システム工学で支えたい。

- vol.5 超伝導で、がん治療に貢献したい。省エネルギーを実現したい。

- vol.4 電気で、身近な暮らしを楽しくしたい。女性技術者として活躍したい。

- vol.3 最先端プラズマ技術で、社会に貢献をしたい!

- vol.2 夢は、海外で暮らしたい。世の中に新しい 仕組みを創りたい。電気工学が役に立つ!

- vol.1 電気工学は、社会に役立つ研究であり、手に職がつく学問だと実感しています。

バックナンバーを表示する条件を絞り込む

研究キーワードで絞り込んで表示

電力系統(32)電力機器(41)パワーエレクトロニクス(8)超電導(5)

燃料電池(1)風力発電(10)太陽光発電(20)電気自動車(4)

蓄電池(バッテリー)(4)電気利用(機器)(4)IT(3)医療機器応用(4)