vol.26 大阪工業大学

2013年12月26日掲載

電気エネルギーを極めて短い時間の間に放出すると、瞬間的に超高電力を発生することができます。この超高電力は、パルスパワーと呼ばれ、様々な分野へ技術応用が期待されています。大阪工業大学の見市知昭研究室は、高圧パルス放電と直流コロナ放電により発生したプラズマを活用する研究を行っており、パルスパワー工学研究室と呼ばれています。今回インタビューを受けてくださったみなさんは、1人が院生、2人が学部生という違いはありますが、それぞれに熱い思いで研究に取り組んでいます。

※2013年9月現在。文章中の敬称は略させていただきました。

パルスパワーでプラズマを発生させたい!

みなさんはなぜ電気工学を志望されたのでしょうか。

藤本:我が家は父が化学系、兄が制御系、さらに祖父が薬学系と、理系が多い家系でした。さらに父親が日曜大工好きで、そうした影響も大きかったと思います。それで中学3年生の時に工業高校で電気を学ぼうと決めました。

工業高校ですと、進学より就職の方が多いのでは。

藤本:ええ、就職する卒業生が9割以上ですね。

その中で進学を選んだということは、やはりもっと深く学びたかったからでしょうか。

藤本:はい。高校で勉強していくうちにもっと専門的に学びたいという思いが出てきました。ただ、好きだったのはむしろ機械の方だったのですが(笑)、それまでの専門知識をさらに広げられるということで電気を選びました。

松實さんの場合も、ご家庭の影響が大きいとのことですね。

松實:ええ。父と兄が理系で、仕事もエンジニアでした。あとは、高校3年生の時にハイブリッドカーなどの電気を使ったエコカーが注目されていて、今後は電気工学がより必要になると思ったことも大きいですね。

高校は普通科でしたか?

松實:県立高校の普通科です。それで2年生の時に文系と理系に分かれて、私は理系クラスに行きました。当時は電気に進もうか、機械を選ぼうか、迷ったのですが、電気の方が将来の活躍のフィールドは広いかなと思い、電気に決めました。

では、田中さんの場合は、いかがでしたか。

田中:私も松實君と同じく高校2年生で理系クラスに入ったのですが、そこで出会った物理の先生の影響が大きいですね。教科書にプラズマ(※1)のことが書いてあって、その先生がいろいろと詳しく教えてくれたのです。それで俄然、プラズマに興味がわいてきました。

プラズマのどういうところに惹かれたのでしょう。

田中:高電圧をかけると空気中でプラズマが発生するということが、すごく格好いいと感じたのです。それがきっかけで物理の先生にいろいろと教わり、進学先を決めるときに大阪工業大学のパンフレットを見たらパルスパワーでプラズマを発生させる研究室があることを知り、ここに決めました。

(※1)プラズマについては、「プラズマって何」をご覧ください。

プラズマを発生させて、水の浄化処理に取り組む

藤本さんの研究内容を教えてください。

藤本:現在、有害有機化学物質であるダイオキシン類やテトラクロロエチレンによる汚染が問題になっていますが、これらは従来の技術では水処理が非常に困難です。そこで注目されているのがヒドロキシラジカルなどの活性酸素種を用いた水処理技術です。これらの活性種が、有害有機化学物質に有効と言われています。

水の有害物質処理に、活性酸素種が有効というわけですね。

藤本:そこで、私の研究では、パルス放電プラズマ(パルス放電によって発生するプラズマ)を用いてヒドロキシラジカルなどの生成に取り組んでいます。電極間に高電圧をかけると放電プラズマが発生します。そのプラズマによって例えばガス、酸素を解離させることで反応性の強い酸素種を生成します。様々な活性種が生成しますが、その中でも最も酸化力が高いのがヒドロキシラジカルです。

実用化についてはいかがでしょう。

藤本:私が先輩から引き継いで5年になりますが、実用化にはあと10年は必要だと思います。理論的に可能であることはわかっているのですが。

研究に取り組まれていて、印象的なことはありますか。

藤本:研究には様々な分野の知識が必要ということですね。電気だけでなく、化学や熱、流体、機械などの知識が必要ですし、実用化を考えた場合、環境や法律関係など分野の違う知識も必要になってきます。このようなことを、自分で文献などを使って調べるということが印象的でした。

(※2)同様の研究は、宮崎大学・電力研究室でも行われています。インタビューをご覧ください。

同じテーマに違う手法でアプローチする

松實さんはどのような研究をされていますか。

松實:直流コロナ放電でプラズマを発生させ、それによって生成した活性酸素種を用いて水を浄化する研究を行っています。私と田中君は学部4年なので、まだ本格的な研究はこれからですが、先生や先輩に教わりながら研究を始めています。

田中さんも松實さんと一緒に同じ研究をされているわけですね。

田中:はい。研究内容は、今、説明のあった藤本さんと目的もプロセスも同じなのですが、放電の方法が、藤本さんはパルスで、私たち二人は直流コロナということが違いです。

松實:直流とパルスの違いですが、直流は一定して連続的にかける放電などであるのに対し、パルスは脈なので断続的にかけることになります。方法論が違う研究をしているというわけです。

おふたりは本格的な研究はこれからということですが、これまで印象に残ったことを教えてください。

松實:研究室に入った直後、研究のデモンストレーションを先輩たちにやっていただきました。その際、インジゴカルミンというジーパンなどを染めるときに使われる青色の塗料を溶かした水に放電をあびせたところ、水の色が青から透明に脱色したんです。あれには驚きました。青いジーパン塗料が透明になったのですから。

田中:私は、藤本さんがパルスコロナ放電を用いる実験をされていたとき、高電圧で発生したプラズマを初めて見て感動しました。それまで絵や写真でしか見たことのなかった小さな光がパチパチと光っているのを見て“あっ、プラズマだ!”と。

高校の教科書で初めてプラズマというものを知って、プラズマってどんなものだろうと思い続けていたのが、ようやく実際目にすることができたわけですね。

左がプラズマ放電を発生させる装置。右が放電を発生させた状態です。

田中:蛍光灯みたいな媒体もないのに、本当に空気中に高電圧をかけるだけで光なんて発するのかと思っていたんですけど、実際に何もない空中で発光しているのを見て、感動しました。

充実している高電圧設備、でも取扱は慎重に!

実際の研究生活は、実験の繰り返しという感じでしょうか。

藤本:そうですね。実験を行って結果を検討して、また実験するという繰り返しですね。その間に文献に当たったり、理論を勉強し直したり、といった感じです。

実験室には高電圧関係の設備が充実していると思いますが、最初に見たときはいかがでしたか。

松實:いやもう、壊したらまずいな、と(笑)。

田中:今も毎回びくびくしながらやっていますよ。最初、藤本さんに“時計や電子機器を持って近づくな。壊れるぞ。”と注意もされました。

機材の扱いは大変ですよね。研究室の中での皆さんのコミュニケーションはいかがですか。

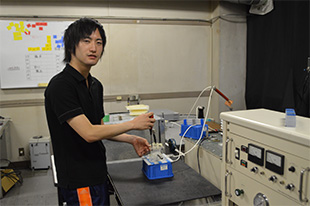

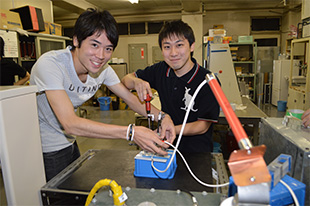

高電圧を扱うため、研究設備の取扱いは注意。先生や先輩の指示を受けながら、慎重に作業します。

松實:研究メンバーとはメールやLINEなどで研究の予定などの連絡を取り合っています。先生とは、食事会や飲み会などで交流を深めています。

田中:先生からたまに“ご飯でも食べに行こうか”という感じで声がかかることもありますね。

藤本:定期的に全員が顔を合わせるのは週間報告会ですね。これは一週間どんな研究を行ったかということを確認し合う場です。

田中:見市先生からアドバイスをいただけるんですが、そのほかにもプラズマの専門家の方もお見えになることがあって、お話を伺っています。

藤本:あと、年に2回行われるのが研究発表会です。ここでは、半年間の研究成果を1人40分くらいにまとめて発表します。

松實:発表会のあとは、反省会です。まあ、飲み会ですが(笑)。でも、ちゃんと意見やアドバイスも話し合いますよ。

研究が始まると没頭する生活に

学生生活はいかがでしょう。電気工学の研究生活というと、研究室に閉じこもりきりというイメージもあるようですが。

見市研究室室のメンバー。二列目一番左が、見市知昭准教授です。

藤本:まあ、私は研究室にこもるのが嫌いではないので(笑)。でも、確かに時間に追われるというところはありますね。

田中:4年生の初めの頃まではサークルやアルバイトとの両立もなんとかできましたが、この先は研究が本格化するので両立は難しいでしょうね。

松實:私も同意見です。研究に備えて論文を読んで勉強している間は両立も可能ですが、研究が始まると厳しいと思います。

藤本:研究にどれだけ時間が取られるかは、研究分野によっても違うし、研究室でも変わってきますから、一概には言えないでしょうが、実験をともなう研究はどうしても時間を取られてしまう傾向にあるでしょうね。

“結論ありきでまとめるな”と教わる

それでは電気工学を学んでよかったと思うことを教えてください。松實さん、いかがでしょう。

松實:家電製品などの機械に対してちょっと強くなりました。多少、調子が悪くなっても自分で直してみようとしたり。今までは“もう壊れたか、じゃあいいや”という感じでしたので。

田中さんはいかがでしょう。

田中:実際にプラズマを扱うことができたことですね。この道を志した動機そのものですが。

よほどプラズマがお好きなんですね!

田中:はい。

藤本:私の場合は、電気工学を学んだから特によかったと感じることはないですね。機械を学んでいたら機械のよさ、化学なら化学のよさがあったと思いますから。

では、工学全般ということではいかがでしょう。

藤本:考え方が変わってきたことです。先生にはよく“結論ありきでしゃべるな”と指摘されます。結論が判っていないことを、とりあえず結論が判っているみたいにきれいにまとめようとするのはよくないことですから、そうした考え方が身についてきたのはよかったですね。

生涯の研究テーマを見つけたい

それでは最後に、将来の夢や目標を教えてください。

松實:せっかくプラズマの研究ができているので、それをどのような形でもいいので、活かせる仕事に就けたらと思っています。まだ、具体的な企業名までは考えていませんが。

藤本:私は、今後の研究や就職を通じて本当に挑戦したい研究を見つけることが目標です。今の研究が自分に合わないということではないのですが、これから先、もっと幅広く経験を積んで、研究者として引退するまで続けていくようなライフワーク的なテーマを見つけたいという想いはありますね。

大学に残る道も?

藤本:いや、就職はします。たぶん研究開発職になるとは思いますが。

田中さんの目標はいかがですか。

田中:今は学会で論文を発表することが現実的な目標ですね。ただ、今研究で取り組んでいるテーマについて、先ほど“実用化には10年はかかる”という話がありましたが、何か奇跡的なことが起きて、我々の手で実用化できたら、という気持ちもあります。それこそ夢物語ですが。

夢物語だからこそ、ぜひ挑戦していただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

- vol.55 地球にやさしい先進的な研究で電気工学の可能性を広げたい。

- vol.54 多様な研究を通じて、電気工学の可能性に挑戦したい。

- vol.53 電気工学の研究を通じて、本格的な再エネ時代に貢献したい。

- vol.52 モータの研究を通じて、電気の新しい可能性を拓きたい。

- vol.51 身近なテーマの研究に打ち込み、より快適な社会づくりに貢献したい。

- vol.50 逆風の中でも志を高く持ち、研究活動に打ち込みたい。

- vol.49 技術力で地球にやさしい社会づくりに貢献できるエンジニアを目指したい。

- vol.48 太陽光発電出力予測シミュレーションなどを通じて、再生可能エネルギーの普及に貢献したい。

- vol.47 自由な研究環境の中、自分ならではの研究テーマを通じて成長したい。

- vol.46 高温超電導の研究を通じて、さまざまな社会課題を解決したい。

- vol.45 幅広い電気エネルギーの研究を活かして、 未来の可能性を大きくしたい。

- vol.44 自由な環境で研究に打ち込み、社会からの期待に応えたい。

- vol.43 "雷"の研究を通じて、快適で安心な生活を支えたい。

- vol.42 先進のモーター研究を通じて、 将来の夢を叶えたい。

- vol.41 高専で専門性を磨いて、将来の選択肢をひろげたい。

- vol.40 グローバルな視点を持ちながら、 日本の電力を発展させたい。

- vol.39 風通しのよい自由な研究室で、電気の幅広い魅力を追求したい。

- vol.38 先駆的な研究テーマで、 太陽電池をもっと進化させたい。

- vol.37 生活に身近な研究を通じて、社会のために貢献したい。

- vol.36 パワエレの専門性を武器に社会のニーズにこたえたい。

- vol.35 電磁界を応用した先進研究で 暮らしを便利にするものづくりに貢献したい。

- vol.34 パワーデバイスの先進研究で、省エネ社会を目指したい。

- vol.33 高電圧・大電流を学んで 社会に大きな貢献をしたい。

- vol.32 電気の研究を通じて交流を広げ、 日本の未来に役立ちたい。

- vol.31 風力発電の未来を、もっと広げたい。

- vol.30 電力技術で世界の エネルギー問題を解決したい。

- vol.29 超電導技術で、 未来の社会を支えたい

- vol.28 先進の技術と知識で、 これからの電力を支えたい。

- vol.27 パワエレ技術を活用して、 社会に貢献したい。

- vol.26 放電プラズマで、 夢の技術を実現させたい。

- vol.25 電力システムの研究を活かし 社会の第一線で活躍したい。

- vol.24 自分たちが開発した技術を、世の中へ出したい。

- vol.23 電力を学んで安定供給を支えたい。

- vol.22 世界中の人の生活を支える技術者になりたい。

- vol.21 電気工学で社会インフラを支えたい。

- vol.20 世界に通用するエンジニアになりたい。

- vol.19 電気工学で様々な社会問題を解決したい。

- vol.18 太陽光発電・風力発電を、普及させたい。

- vol.17 日本に新たな電力システムをつくりたい。

- vol.16 電気を上手に使う、省エネ社会を実現したい。

- vol.15 電気で土壌汚染を解決したい。 CVケーブルを守りたい。

- vol.14 電気工学で世界を舞台に活躍したい。

- vol.13 日本、そして世界の電力・エネルギー分野に貢献したい。

- vol.12 送電設備の建設にかかわりたい。電気の面白さを子供たちに伝えたい。

- vol.11 発展途上国を助けたい、 地元に貢献したい、日本の電力を支えたい。

- vol.10 生活を豊かにする製品をつくりたい。 社会インフラを支えたい。

- vol.9 電気工学で環境問題を解決したい!

- vol.8 将来の夢へ、電気工学の知識を活かしたい

- vol.7 これからの日本の電気を私たちが支えたい!

- vol.6 世界中のインフラを、システム工学で支えたい。

- vol.5 超伝導で、がん治療に貢献したい。省エネルギーを実現したい。

- vol.4 電気で、身近な暮らしを楽しくしたい。女性技術者として活躍したい。

- vol.3 最先端プラズマ技術で、社会に貢献をしたい!

- vol.2 夢は、海外で暮らしたい。世の中に新しい 仕組みを創りたい。電気工学が役に立つ!

- vol.1 電気工学は、社会に役立つ研究であり、手に職がつく学問だと実感しています。

バックナンバーを表示する条件を絞り込む

研究キーワードで絞り込んで表示

電力系統(31)電力機器(40)パワーエレクトロニクス(8)超電導(5)

燃料電池(1)風力発電(10)太陽光発電(20)電気自動車(4)

蓄電池(バッテリー)(4)電気利用(機器)(4)IT(3)医療機器応用(4)