vol.44 総研電気株式会社

2020年1月31日掲載

電気工学の知識を活かして社会に貢献したいと考えた篠木さんが入社したのは、測定器メーカーとして知る人ぞ知る総研電気。電気に関わる現場に不可欠の測定器づくりを通じて、着実に社会貢献の手応えを感じていらっしゃいます。アットホームな社風も、そんな篠木さんの成長を後押ししてくれているようです。

プロフィール

- 2012年3月

- 東海大学 工学部 電気電子工学科 卒業

- 2012年4月

- 総研電気株式会社 入社

- 2012年4月

- 技術部開発グループに配属、現在に至る。

※2019年11月現在。文章中の敬称は省略させていただきました。

最先端の技術に刺激を受けた高校時代

篠木さんが電気工学の道に進もうと思われたきっかけは何でしたか。

篠木:理系が得意でしたので、高校はスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に進みました。SSHとは、先進的な理数教育を行うために、文部科学省の指定を受けた指定校のことです。野外活動に力を入れていた高校で、岐阜県にある核融合科学研究所や茨城県にあるJAXAなど、遠方の施設まで見学に行ったことが思い出として残っています。そんな時間を過ごす中で様々な最先端の技術に触れたことが、電気工学に興味を抱くきっかけとなりました。

将来に対してどんなイメージがありましたか。

篠木:エネルギー資源の問題にも興味があり、電気工学を学ぶことで、将来は社会に貢献できる人間になりたいという想いがありました。

液体メモリの実用化を目指した基礎研究に打ち込む

大学では電気電子工学科で学ばれたそうですが、どんな研究に取り組まれましたか。

篠木:液体を用いた電気メモリの基礎研究を行いました。メモリといえば半導体メモリが身近ですが、次世代のメモリとして液体と電極を用いたメモリの可能性を探るという研究です。液体に異なる金属の電極を2本挿入し、印加する電圧の極性を入れ替え、ON状態とOFF状態を保持するメモリ媒体として利用できないか、追究しました。

化学的な研究に近い印象ですね。

篠木:ええ、そうです。水溶液を用意し、イオン化傾向の違いによる酸化還元反応を利用するという仕組みです。フラスコの中で電極の結晶が成長していく様子は、今でも印象に残っています。確かに電気工学というよりは化学の実験に近くて、電気工学と化学は密接な関係にあると思いました。電気は目に見えませんが、化学反応は直接目で見えますので、そうした違いも面白かったです。

研究室時代のエピソードを教えてください。

篠木:4年生の時に研究室に入ったのですが、その歓迎会のことが今も忘れられません。「アスコルビン酸」と書かれたラベルの貼られた薬品容器がテーブルに置いてあって、それを「健康にいいから」と先生に飲むように勧められたのです。とはいえ、怪しい雰囲気の粉末で、こんなものを飲んで本当に大丈夫なのか、不安でした。思い切って飲んだところ、「実はアスコルビン酸ってビタミンCのことなんだよ」とタネ明かしをされて、一安心。新人歓迎会での恒例行事だったようです。とても印象的な出来事で、今でもはっきりと覚えています。

開発から設計、製造、検証までトータルに携わる

就職活動には、どんな気持ちで臨まれましたか。

篠木:私の就職活動は東日本大震災の後でしたので、その影響を大きく受けました。新卒学生の採用を控える企業が多く、非常に悩んだのです。そんなときにある就職サイトから企業セミナーの案内をいただき、出席することにしたのが、総研電気でした。

総研電気のことはご存じでしたか。

篠木:いいえ、その時点では社名すら知りませんでした。しかし会社説明会に出席して、製品を見せてもらいながら事業の説明を聞き、地味な会社ではあるけれど、発電所などの重要なインフラを支える“縁の下の力持ち”の会社だと感じました。まさに、社会に貢献する仕事がしたいと思っていた私にぴったりの会社だと思ったのです。ものづくりが好きでしたから、測定器の仕組みや回路の働きなどの話にも、非常に興味が持てました。

ニッチな分野ながら、社会に不可欠のものづくりを行っている会社ですね。

篠木:ええ。回転機やコンデンサなど、電気に関わる製品の損失や特性等を図る計測器を、開発から設計、製造まで手がけているメーカーです。確かにニッチな分野ですが、確実に需要のある分野でのものづくりを行っています。

入社以来、開発を担当されているとのことですが。

篠木:はい、入社時に開発グループに配属され、現在に至るまで開発業務を担当しています。新製品の開発や、生産中止部品が多い製品のリニューアルなどを主に行っています。開発グループのメンバーは7人と少数ですので、1人で担当する範囲の広いことが特徴ですね。営業サイドから聞いた顧客のニーズをもとにCADで図面を引くところから始まり、ハードウエアの設計、ソフトウエアの開発、基板の作成、動作検証と、一連の作業を1人で担当します。必要とされる知識が幅広いので、日々、勉強の積み重ねですね。

例えばどのようなニーズに応えて製品を開発されるのですか。

篠木:電気絶縁材料の局所的な放電は絶縁劣化を進行させますので、その診断が必要です。そこで使われるのが当社の部分放電測定器です。例えば工場内の回転機の検査を行う場合、生産ラインを停止させることなく、運転中に部分放電を計測できないか、というニーズがあります。それに応えて回転機を止めずに絶縁劣化診断ができる測定器を開発しました。

ユーザーのニーズに合わせたものづくりを行っていらっしゃるのですね。

篠木:ええ、自分のつくった製品がお客様の役に立っているという実感があります。それがものづくりの喜びにつながっています。

篠木さんが携わった新製品のオンライン部分放電監視・診断システム。運転中に発生する部分放電の監視が出来る装置で、小型・軽量・シンプルな操作性が特徴です。

「味の素スタジアム」の目の前に位置する本社を背に。社屋は2013年に新設されました。

オープンかつフラットな社風のもとで活躍

印象に残っているエピソードを教えてください。

篠木:入社4年目に開発したのが、大電流回路での抵抗値を測定するマイクロオームメータでした。これがお客様の名古屋の工場で使われることになり、私もその現場を見に行きました。そこで問題なく稼働している様子を目の当たりにして、まずホッとして一安心し、次に喜びで胸にグッときたのを覚えています。

実際に使われている方から、どんな声を聞くことがありますか。

篠木:昔に比べると小さくなった、軽くなった、という声を耳にしますね。はやり技術の進化を強く感じます。

小型化が進んでいると。

篠木:はい。既存製品のリニューアル作業では、古い基板を再設計する際にアナログ回路をデジタル回路に置き換えます。それとともに、小型で高性能なマイコンやIC部品を選定することで、基板サイズを半分以下にすることが出来ます。昔では考えられなかったほど小型化が進んでいるわけで、技術の進歩を肌で感じます。

開発チームが7名ということでしたが、会社全体も少数精鋭の体制ですね。そのためか、とてもアットホームな印象を受けます。

篠木:はい、まるで大学の研究室のような雰囲気で、とても居心地はいいですよ。幅広い世代の社員が、年齢の垣根を越えて気軽にコミュニケーションを取っています。とてもオープンかつフラットな雰囲気だと思います。

仕事以外の交流も盛んでしょうか。

篠木:はい。社長以下、お酒が好きな人も多いので飲み会は盛り上がりますし、社員旅行の参加率も高いです。私は入社4年目に社員旅行の幹事を任され、広島への一泊旅行を企画しました。和気あいあいとした、とても楽しい旅ができました。

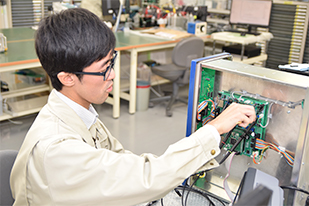

既存製品のリニューアルで、基板の置き換え作業を担当。部品の小型化が進んだことで基板も大幅に小さくなりました。

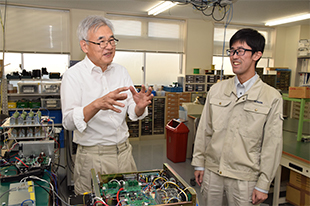

社長の中山泰弘さん(左)から「創意工夫で、ゼロからつくりあげていくスピリットを持て」とアドバイスを受けました。

アットホームな社風は、社員旅行のこんな一コマにも。

2019年は伊豆へ行き、みんなでシャボテン公園での観光や、温泉を堪能したとか。

がむしゃらに学んだ知識が、やがてパズルのようにつながる

今後の目標を教えてください。

篠木:現在は開発の段階から製品づくりに携わっていますが、将来は自分自身でアイデアを練り、ゼロから新製品を生み出していけるようになりたいと思います。そのためにはもっとお客様の現場に足を運び、ニーズに耳を傾け、新製品の提案ができるようにしなければなりません。IoT時代にふさわしく、測定結果を遠方で確認したいというニーズも高くなっており、そうした期待にも応えていきたいですね。また、総研電気という会社のことを、一般の人はほとんど知りませんが、創業は45年で電気の現場で働く人はよく知っています。まさに“知る人ぞ知る”会社というわけで、自分もその一員であるという誇りを胸に、先輩方が築き上げてきたブランドをしっかり受け継いでいきたいと思っています。

電気工学の魅力については、どう思われますか。

篠木:電気というのは直接目には見えませんが、それだけに学び始めると奥が深いと感じます。その分、想像力が鍛えられると思います。もともと私は家電などがどう動いているのか、その仕組みを想像するのが好きだったんですが、今は組み込みソフトの開発まで手がけるようになったことで、その想像力も伸びてきたと感じます。電気工学を学んだことで、自然と好奇心も養われました。

学生時代に学んだ電気工学の知識は、仕事の上でどのように活きていますか。

篠木:大学での勉強は、どの分野も基礎的なものが中心ですから、社会人になって役に立つのかと疑問に感じることもありました。しかし、社会人として仕事の経験を重ねるにつれて、それらの知識が自然とパズルのようにつながり、自分の力となっていくのが実感できたのです。入社してしばらくの間、先輩から「今、がむしゃらに学んでおくと、後でその知識がつながるよ」とアドバイスされたのですが、入社5、6年たって、まさにその通りだったと感じています。

それは学生の皆さんへのメッセージにも通じることですね。

篠木:そう思います。勉強しているときは理解できなかったことでも、キーワードを覚えて頭の中の引き出しに入れておくだけでもいいんです。後でその知識が必要になったとき、引き出しを開けてキーワードを引っ張り出せば、改めて調べることができますから。

本日はありがとうございました。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

- vol.55 雷の謎を解明して、電力インフラを守りたい。

- vol.54 放送事故は絶対に起こさない。強い覚悟でテレビ局を支えたい。

- vol.53 日々の確実な作業の積み重ねで、地下鉄というインフラを支えたい。

- vol.52 電気工学を活かして技術の発展に女性の視点を反映したい

- vol.51 東西日本間の電力融通を通じて安定した電力供給に貢献したい。

- vol.50 情報科学の知見を活かして電力業界のDX化に貢献したい。

- vol.49 電力業界の新たなルールへの対応の検討を通じ、カーボンニュートラルの実現に貢献したい。

- vol.48 変電技術者として変電所の運営に携わり、電気のある明るい生活を支えていきたい。

- vol.47 空港という重要施設を電気のスペシャリストとして守っていきたい

- vol.46 海底ケーブルのスペシャリストとして電力インフラを支えていきたい。

- vol.45 「ワクワクしつつ冷静に」をモットーに電力の安定供給に貢献したい。

- vol.44 “縁の下の力持ち”として測定器づくりによって社会を支えていきたい。

- vol.43 電力インフラを支える仕事を通じて、環境保護などの社会貢献を続けていきたい。

- vol.42 誰からも認められる女性技術者となり、 発展途上国の人々の暮らしに貢献したい。

- vol.41 電験1種取得者としての専門性を活かし、 電力業界で必要とされる人材であり続けたい。

- vol.40 電気工学の知識をもっと身につけ、 信頼される技術者になりたい。

- vol.39 大容量の電力貯蔵を実現するNAS電池の普及を通じてエネルギー問題の解決に貢献したい。

- vol.38 電気工学の知識を活かし、設備設計のプロとして活躍したい。

- vol.37 電動化が進むクルマの、これからの進歩を支えたい。

- vol.36 電力を支える使命を持った 信頼される存在になりたい。

- vol.35 世界に広がる活躍のステージ。 社会貢献への期待に応えたい。

- vol.34 四国の電力を支える使命を持って、火力発電の未来を拓きたい。

- vol.33 世界中のヒトに信頼される、建設機械を設計したい。

- vol.32 変電設備の最前線で、 電気の安定供給に尽くしたい。

- vol.31 都市レベルでものごとを考えられる、広い視野を持った電気設備設計者になりたい。

- vol.30 高電圧・高電界分野の技術開発で、 電力機器を進化させたい。

- vol.29 電力系統解析の研究者として、 社会や現場のニーズに応えたい。

- vol.28 電力・エネルギーの専門家として、社会に広く情報発信したい。

- vol.27 世界の海洋開発と海上物流を、最先端の電気技術で支えたい。

- vol.26 電力系統を守って人々の生活を支えたい。

- vol.25 新しい制御技術で、 環境にいいクルマを実現したい。

- vol.24 世界の産業を支える 技術者として活躍したい。

- vol.23 日本が誇る電力技術を、 世界に広めたい。

- vol.22 宇宙を駆ける、世界初のものづくりをしたい。

- vol.21 電気工学を活かして、交通安全を支えたい。

- vol.20 製鉄現場を電気技術者として支えたい。

- vol.19 エネルギー・環境問題の解決と、 日本の産業を強くしたい。

- vol.18 電力の安定供給を支えたい。

- vol.17 ものづくりの現場に、 電気の専門家として貢献したい。

- vol.16 社会の役に立つ、電気の研究をしたい。

- vol.15 電気工学で、地球環境を守りたい。

- vol.14 世界に広がる省エネ機器をつくりたい。

- vol.13 世界中の社会インフラを支えていきたい。

- vol.12 電気工学で、半導体の進化を支えたい。

- vol.11 電気工学で、日本の鉄道を支えたい。

- vol.10 世の中ではじめての電力機器をつくりたい

- vol.9 電気を広めて、紛争のない世界を実現したい。

- vol.8 宇宙空間で動く、究極の電源をつくりたい!

- vol.7 風力発電で、エコの輪を世界へ広めたい。

- vol.6 電気工学で、日本のケータイを世界へ広めたい。

- vol.5 夢の超電導ケーブルを、世界中で実現したい!住友電気工業株式会社 西村崇さん

- vol.4 エコキュートをもっと便利に。電気工学で地球環境を守る。

- vol.3 電気は、社会に不可欠なライフライン。だから、私は高電圧・大電流に向き合う。

- vol.2 電気工学を応用して、世界一のハイブリッドーカーを開発したい!

- vol.1 電気工学は一生の財産。どこへ行っても使える学問です。