萌芽研究

未来の電力技術者の育成のために、

より理解しやすい電力系統実習装置を開発する。

2014年5月掲載

※肩書きは採択時のものです。

電力は目に見えないため、学ぶ上でなかなか理解しづらいというのが、学生のみなさんにとって本音ではないでしょうか。芝浦工業大学の藤田吾郎教授は、電力系統をモジュール型に分割した実習装置を開発。研究助成では、「電力の見える化」機能を追加し、より理解しやすい実習装置をご提案されました。

きっかけはパワーアカデミーの学生インタビュー

Q.「パワーアカデミー研究助成」に応募したきっかけをお教え下さい。

以前に研究室紹介で学生の取材をしていただきまして、パワーアカデミーを知るきっかけとなりました。当研究室は、電力系統の関係の研究を行っているものの、電気事業者と結びつく研究ネットワークが少なく、この研究助成が良い機会であると考えて応募いたしました。

世界でも類を見ない「モジュール型電力系統実習装置」の応用

Q研究内容をお教え下さい。

東日本大震災を契機として、ピーク電力の抑制や電力安定供給実現のため、スマートグリッドのキーワードの元、消費電力の可視化や需給制御などの機能を備えたエコパワーメータが注目を集めています。また、電力関係技術者のニーズは今後さらに増えると予想され、その育成が大学などに強く求められています。併せて電気主任技術者資格取得者の増強も必要ですが、これには実体験を伴う電気設備の学習が不可欠です。

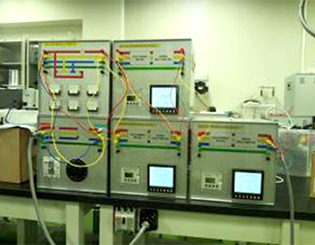

見える化用モジュールの動作試験

こうした社会的な課題の解決方法として、2010年より電力系統機器を模擬するために「モジュール型電力系統実習装置」を開発しました。これらを組み合わせて実習に役立てることを提案しています。本研究では、この発展的機能である卓上での「電力の見える化」を実現しました。

無効電力補償実習

電力システムを学ぶツールとして学生の理解が深まる

Q. 現在までの研究成果と今後の展開についてお教えください。

本研究ですが、コンセプトとして以下の3点を挙げました。

- (1)BEMS(Building Energy Management System※)の構成と機器仕様の理解を助ける

- (2)電力管理方法の理解を助ける

- (3)電力実験におけるデータ収集を容易化する

本研究の成果として以下の2点が挙げられ、研究コンセプト(1)(2)を達成しました。

- (1)機器選定時の製品比較、モジュールの内部配線、動作確認などを通してBEMSの構成や機器仕様に関する学生の理解が深まった。

- (2)実際にPC上で電力量を確認することで電力管理方法のイメージがしやすくなった。

今後は、PC上でのデータ収集の容易化を図り、研究コンセプト(3)の達成を目的とします。

※BEMS(Building Energy Management System)の詳細は、身近な電気工学「バレーも電力もIT管理。」をご覧ください。

実機に触れる機会が少ない海外の提携校でも活用

Q. 最後にひとことお願いします。

本研究装置は、年間で約20人の学生が使用しています。実験を失敗する学生もいますが、それが逆に経験となって生きるのではないかと考えております。また学生には、PBL(Project-Based Learning/課題解決型学習)という学習スタイルで、本研究装置を使用してもらっています。これは通常の講義や実験とは異なり、解を出すより課題を解決することをミッションとして行うものです。さらに当研究室の場合、芝浦工業大学の提携校であるベトナムやインドネシアなどの学生にもPBLで本研究装置を使用してもらっています。

こうした国の学生は、実機に触れる機会が少なくよい機会であったことを期待しています。