萌芽研究

超電導および並列銅コイルを用いた船舶向け非接触給電システムの基礎研究

2024年6月掲載

| 研究者 | 東京海洋大学 米田 昇平 助教 |

|---|

※上記肩書きは、採択時のものです

また本HPでの当該情報の公開についてご了承をいただいている題目のみ掲載しています。

大電流が得意な高温超電導コイルと電流分散が可能な銅コイルを併用し、短時間で大容量の充電が可能なワイヤレス給電システムの適用を検討しています。

産業応用に近い視点での助言に期待

Q.「パワーアカデミー研究助成」に応募したきっかけをお教え下さい。

私は学生時代から電力変換回路に関連した研究に携わっており、「パワーアカデミー研究助成」については以前より存じており、機会があれば研究助成に応募してみたいと考えておりました。その中で、高専時代の後輩である岡山大学の井上先生が超電導ワイヤレス給電の分野でご活躍されており、学会などでお会いしている内に一緒に共同研究をしようという話になりました。せっかくですので、私と井上先生の母校の先生である奈良高専の石飛先生も巻き込み、3人の得意分野を活かした新しいテーマを立ち上げようという話になりました。また、井上先生が以前にパワーアカデミーの研究助成に採択されており、パワーアカデミーでは企業の方も交えて活発な議論がされており、他の研究助成は異なった特色が強く、より産業応用に近い視点の助言も頂戴できると伺いました。そのため、パワーアカデミー研究助成に応募することを決めました。

短時間で大容量の充電を可能に

Q.研究内容をお教え下さい。

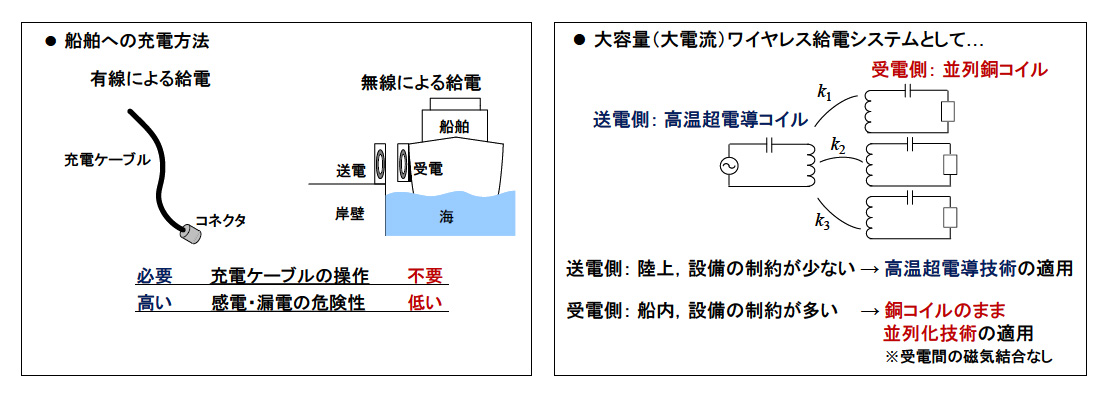

モビリティの電動化は自動車のみならず、小型船舶にも広がっています。また、これら小型船舶の電動化は、日常生活や観光資源としての水路や港湾部の活用、災害などの非常時の電力源の確保にもつながります。

しかし、電動化を進めるには船舶向けのインバータやモータの研究・開発のみならず、インフラとして動力源の供給手法、つまり、搭載されたバッテリの充電設備も検討する必要があります。特に、電動化された船舶の運用時間はバッテリの容量に依存するため、船舶の運航の可否にも関わります。ただし、船舶を駆動する場合、小型船舶と言っても電気自動車数台分のバッテリを搭載しているため、いかに短時間で、かつ、煩雑でない方法でバッテリを充電できるかが重要になると考えています。

このような理由から、短時間で大容量の充電が可能なワイヤレス給電システムの適用を検討しています。ワイヤレス給電では、太くて重い充電ケーブルの扱いが不要であり、感電の危険性も低いです。しかし、現状の銅製コイルを用いたワイヤレス給電システムでは、コイルの発熱のために大電流化が困難です。そこで、本研究では、大電流が得意な高温超電導コイルと電流分散が可能な銅コイルを併用したワイヤレス給電システムとすることで、両者の強みを活用したシステムの検討を行っています。

学内の実際の船舶を用いて計測する

Q.現在までの研究成果と今後の展開についてお教え下さい。

まず、検討対象を知るということで、東京海洋大学所有の電池推進船らいちょうN に受電コイルを、桟橋上に送電コイルを設置し、送受電コイル間の結合係数を実測しました。らいちょうN は学内の繋船場に停泊している小型船舶で、実際の船舶を用いて計測できることが本研究の強みだと考えております。

そして、研究室内における実験では、井上先生・石飛先生と共に、高温超電導コイルと並列銅コイルによる500 W級のワイヤレス給電装置を試作し、約95%の電力伝送効率を実測しました。これは理論解析結果とほぼ一致し、高温超電導コイルと並列銅コイルを用いたワイヤレス給電の基礎的な設計指針およびその検証実験結果を得ることができました。

今後は、学会発表や論文発表も含めての基礎検討を続けつつ、最終的には興味を持っていただいた企業と共に実用化に向けた開発を行いたいと考えております。

人と違う、新しい分野にチャレンジを

Q.最後にひとことお願いします。

本研究の成果を得るために、井上先生および石飛先生と様々な議論と実験を一緒にしていただきました。井上先生とは高専の同じ研究室の出身ですが、大学院ではそれぞれ別の道に行ったため、専門分野は異なります。そのため、議論の際には、普段とは異なった視点の意見や発想が生まれ、大変良い機会となりました。パワーアカデミーでは、打ち合わせのための費用も助成していただき、大変感謝しております。

一言で電気工学と言っても、扱っている分野は本当に広く、専門用語も通じない別世界の人に近い場合もあります。身近だった人に久しぶりに再会すると、専門分野としては本当に別人になっています。ただ、電気工学はあらゆる分野に繋がっており、電気工学をベースに新しい分野にどんどんチャレンジできます。せっかく電気工学に興味を持たれたのであれば、純粋な電気工学ではなく、少し変わった香りのする電気工学にも携わり、みんなで工学の最終目標としての人類社会の幸福の実現に貢献できればと思っています(私の電気工学ももっと磯の香がするように頑張ります)。