萌芽研究

粒子線がん治療用加速器電磁石の高速かつ高精度な磁場制御シミュレーション技術の確立

2025年6月掲載

| 研究者 | 東北大学 大学院工学研究科 電気エネルギーシステム専攻 羽根 吉紀 助教 現:東洋大学 理工学部 電気電子情報工学科 准教授 |

|---|

※上記肩書きは、採択時のものです

また本HPでの当該情報の公開についてご了承をいただいている題目のみ掲載しています

粒子線がん治療用の加速器におけるビーム照射精度向上とビーム調整期間短縮により、製造及び運用時のコストダウンに貢献することを目的としています。

使途の自由度の高さが魅力

Q.「パワーアカデミー研究助成」に応募したきっかけをお教え下さい。

パワーアカデミー研究助成については以前から存じ上げており、2021年度には電気自動車用モータに関する研究テーマを採択していただきましたが、今回は粒子線がん治療用加速器という全く毛色の異なる研究テーマでの応募となりました。

本研究では、近畿大学 菅原先生および京都大学 石先生と数年前から取り組んできた共同研究であり、モータなど電気機器の分野で発展してきた磁気ヒステリシス解析技術を加速器の分野に応用することで、粒子線がん治療装置のビーム照射精度向上およびビーム調整期間短縮を目指しています。本研究は分野横断的研究であるため、電気機器分野が専門の私、加速器分野が専門の石先生、両分野に通じており架け橋となる菅原先生の三名が連携してチームとして進めていくことが必要不可欠でした。また、私たち以外にこのような研究に取り組んだ前例がなく、研究の見通しが立ちにくい状況であったため、助成金の使途に関しては融通が利きやすい方が望ましいという事情もありました。以上より、チーム全員が助成を受けることが可能であり、また比較的自由に使用可能な寄付金であるパワーアカデミー研究助成に応募させていただきました。

ビーム調整時間の大幅短縮へ

Q.研究内容をお教え下さい。

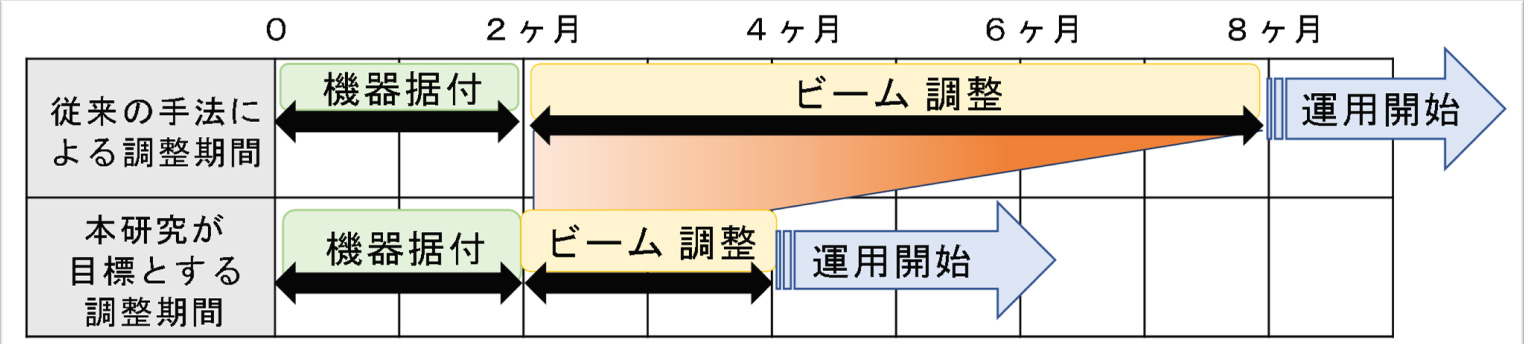

加速器は、電場や磁場を用いて荷電粒子を加速させて粒子ビームを発生させる装置であり、高エネルギー物理の研究、放射光発生装置、医療診断・治療などに利用されています。中でも粒子線がん治療用の加速器においては、より低浸潤な治療を目指すために患者のがん形状に合わせた高精度なビーム照射が強く求められています。しかし、加速器用電磁石の鉄心における磁気ヒステリシスは、ビーム調整のための高精度な磁場生成における大きな障壁となっています。現状,電磁石が作る磁場を変更する際には、磁気ヒステリシスによる影響を可能な限り減らすため、最大設定電流と最小設定電流を交互に流すことを複数回繰り返す初期化運転を行うことが一般的であり、実に半年もの期間を要してしまいます。このビーム調整に要する時間が、加速器の運用面およびコスト面における大きな課題です。

そこで本研究では、磁気ヒステリシスを定量的に考慮することで、初期化運転を必要とせず、高精度な磁場生成を行うための設定電流値を即座に算出可能な磁場制御シミュレーション技術の確立を目指します。

メーカーとの共同研究も視野に

Q.現在までの研究成果と今後の展開についてお教え下さい。

一般に磁気ヒステリシスを考慮すると解析時間の長大化が課題となります。そこで、高速かつ高精度な磁場制御シミュレーションをリアルタイムで行うために、有限要素法の解析結果に基づき加速器用電磁石のビヘイビアモデルを構築することで,解析時間を数十秒程度(有限要素法の1%未満)と大幅に短縮することに成功しました。今後は、実証実験により提案手法の妥当性の検証を行っていく予定です。

また、将来的な展開として、本手法はがん治療装置のビーム照射精度向上のみならず、加速器システムの小型化に伴う製造時および運用時のコストダウン、ひいてはがん治療装置のより一層の普及につながることが期待されることから、がん治療装置を扱うメーカとの実用化に向けた共同研究も行っていきたいと考えています。

革新的な挑戦で新しい風を

Q.最後にひとことお願いします。

本研究は前例のない試みであったため、なかなか予想通りに進まないことも多かったのですが、その一方で興味深い発見も多く、2年間の研究期間の中で様々な知見を得ることができました。本研究を資金面でサポートしていただいたパワーアカデミー研究助成にはとても感謝しております。今後も実用化に向けた研究を継続していきますので、またご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

また、電気工学は長い歴史を有しながらも今なお盛んに研究されており、日進月歩で進化していますが、未だ多くの技術的課題が残されています。しかし、それは言い換えると、これから研究を始める方にも新しいアイディアを生み出して形にするチャンスがあるということですので、電気工学を志す学生の皆さんや他分野との横断的研究を検討されている方におかれましては、ぜひ革新的な研究にチャレンジして電気工学の世界に新しい風を吹き込んでいただければと思います。