萌芽研究

電磁力加振を応用した地熱発電所排水パイプ内部に堆積した温水スケールの厚み測定法

2025年6月掲載

| 研究者 | 大分大学 丹羽 章太郎(博士課程枠) |

|---|

※上記肩書きは、採択時のものです

また本HPでの当該情報の公開についてご了承をいただいている題目のみ掲載しています。

地熱発電の鋼管内部に堆積する成分の厚みを外部から非破壊で測定する計測法を開発し、発電効率の向上に貢献することに取り組みました。

外部研究資金の獲得を経験したい

Q.「パワーアカデミー研究助成」に応募したきっかけをお教え下さい。

指導教員である大分大学の後藤雄治教授が2018年に特別推進研究に採択されたこともあり、パワーアカデミー研究助成は以前から存じ上げていました。本研究では地熱発電所での現地実験を実施するためにあらたに装置を購入する必要があるため、今回後藤先生から博士課程枠での応募を薦めて頂きました。

また、学術振興会の特別研究員と併用できることも応募を決めたきっかけです。博士課程卒業後は研究職へ従事することを考えていたため、学生のうちから外部の研究資金を獲得し、研究成果を発表する機会を増やすことは重要であると考え、応募させて頂きました。

発電所で有用性を確認

Q.研究内容をお教え下さい。

現在、我が国では低炭素社会実現のため、化石燃料に頼らない再生可能エネルギーを用いた発電方法の普及が求められています。日本は米国、インドネシアに次ぐ第3位の世界的な地熱資源大国であるにも関わらず、地熱発電の規模は第9位と設備開発が進んでいないのが現状です。

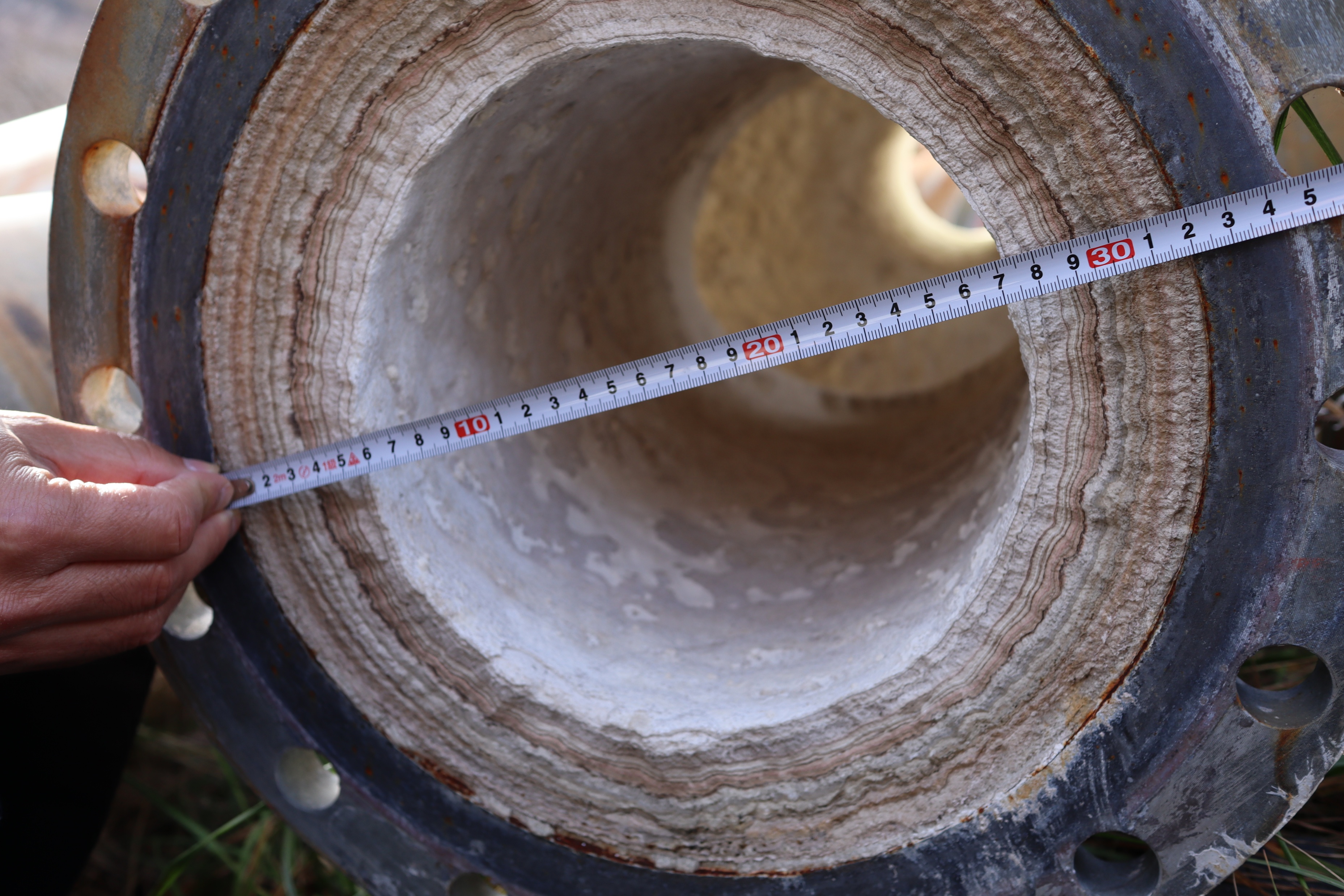

この原因の1つとして、温泉スケールの問題があります。地熱発電は地下から蒸気と熱水の二相流体を汲み上げています。これが汽水分離機によって蒸気と熱水に分離され、蒸気のみがタービンへ送られます。分離された熱水は排水として地下へ戻すことにより、再び地熱エネルギーとして再利用されます。この排水に二酸化ケイ素や炭酸カルシウムが多く含まれています。熱水が送られる過程で温度が下がることにより、これらの成分が鋼管の内部で析出し、層を成しながら堆積していきます(図1)。

この堆積した成分を温泉スケールと呼びます。温泉スケールが堆積することによって鋼管内部の流量が減少すると、発電効率が低下します。そのため、鋼管の外部から温泉スケールの厚みを測定する非破壊検査を実施する必要があります。温泉スケールの厚さ測定には、内視鏡や超音波試験法、放射線試験法等が検討されています。

しかし、内視鏡ではスコープを鋼管内に挿入するため発電を止める必要があり、また視覚的な状態確認に留まるため、スケールの厚みは測定できません。超音波試験法では、超音波が鋼管と温泉スケールの間で反射するため、測定が困難です。放射線試験法では、鋼管径が数mと大口径のため、放射線の透過に問題があります。そのため現時点において温泉スケールの厚みを測定できる有効な検査法は存在しません。

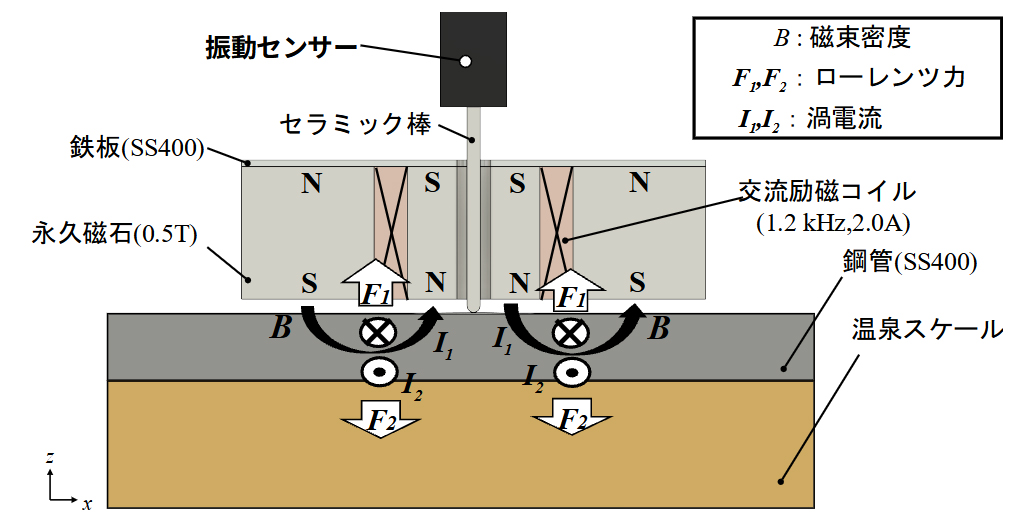

しかし地熱発電所のさらなる開発を促進させるには、発電を止める事無く、高速・簡便な温泉スケール厚さ測定法の開発が強く要求されています。本研究では鋼管の外側からセンサー直下における鋼管内側の温泉スケール厚さを評価する電磁力振動による測定法を提案します(図2)。

具体的な数値としては、排水管内部のメンテナンスを実施する基準値である20㎜以上の厚さの温泉スケールを計測可能とすることを目標とします。そして、最終的には実際に稼働している地熱発電所にて試験を行い(図3)、本計測手法の有用性を確認しました。

図1 還元井に堆積した温泉スケール

図2 提案測定手法の原理図

図3 現地実験の様子

より実用的な実験装置の開発を

Q.現在までの研究成果と今後の展開についてお教え下さい。

本研究助成期間の前半では、3次元有限要素法によるシミュレーションを行い、電磁力振動により温泉スケールの厚みを推定できる原理を解明しました。また、地熱発電所から切り出した温泉スケール付き鋼管を用いて検証実験を行った結果、20mm以上の厚みの温泉スケールを測定できることが確認できました。

助成期間の後半では、研究助成金を活用し可搬式の実験装置を製作しました。これを用いて、実際に稼働している八丁原地熱発電所にて実験を実施した結果、目標値であった20mmまで堆積した温泉スケールの厚みを測定することに成功しました。しかしながら、センサーの形状から下側の測定点で検出精度が低下してしまうことが発覚しました。これは接触式の振動検出素子が鋼管に押し当てる力を一定に保持することで解決できると考えています。

また、検出信号をデータとして取り込むためのAD変換器をよりコンパクトなものにすることで、装置をさらに小型化することができると考えています。今後は、検出精度の向上と装置の小型化を同時に行うことでより実用的な装置の開発を進めていきたいと考えています。

研究資金調達能力が必須の時代に

Q.最後にひとことお願いします。

本研究助成により実際に稼働している地熱発電所にて現地実験を行いました。産学連携により課題を解決するプロセスは、今後の研究活動で大いに役立てることができると考えています。電磁気学を応用した非破壊検査に関する研究は、超音波などと比較して盛んではありません。そのため、今回の成果報告を通じて電磁気探傷法による研究が広まるきっかけに繋がれば幸いです。

今後の研究者は自身で研究資金を調達する能力が必須であることから、博士課程のうちから外部資金に挑戦していただきたいと思います。