2017年12月掲載

昔から電気工学のすべてがつまっていると言われる、電車。今回の身近な電気工学は、電流の流れに注目して電車が動く仕組みを解説します。

電流を流すには、プラスとマイナスの電線が必要

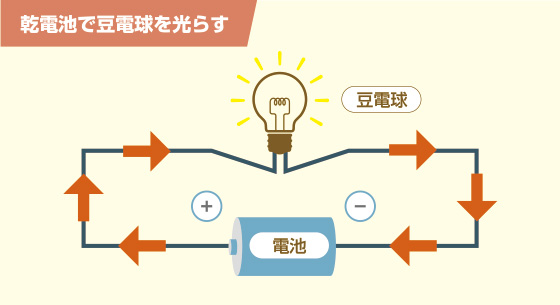

家庭のコンセントは、よく見ると穴が2つあります。これはいわば電気の入口と出口で、電流の行きと帰りに対応するものです。基本的に電流を使うためには、コンセントのようにプラスとマイナスの往復ひと組の電線が必要です(※1)。小学生の時に習った、乾電池で豆電球をつける図を思い描けば分かりやすいと思います。

架線にはプラスの電流、レールにはマイナスの電流が流れる

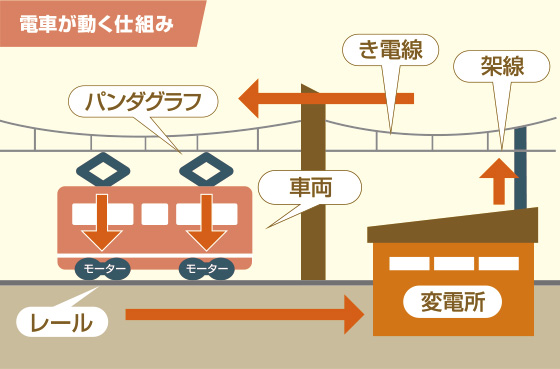

一方、電気で動く電車。電車の頭上に張っている電線を架線と言いますが、良く見るとパンダグラフ(車両に電気を取り入れるための装置)に接している架線は、ほとんどの場合、1本だけなのです(※2)。なぜ、架線は1本で良いのでしょうか?

実は電車の場合、線路のレールをもう1本の電線として使用しているからです。具体的には、電車は架線からパンダグラフで電気を取り込んで、車輪につながっているモーターを回して動きます。その後、電流は車輪を伝わって、レールに流れて変電所に戻るという仕組みです。

豆電球も電車も、原理は同じ。私たちの身近なモノに着目すると、電気を学ぶことはすごく楽しくなりますね。

(※1)コンセントについては、身近な電気工学「電気のトリビア 1.コンセントの右と左は、穴の大きさが違います」もご覧ください。

(※2)日本の電車の大半を占める、直流電化区間の場合。交流電化区間や新交通システムをのぞく。

(※3)き電線とは、架線に電力を供給する電線。

バックナンバー一覧

[2025年7月載] 第41回 波力発電のメリット・デメリット

[2024年11月載] 第40回 省エネと直流

[2024年7月載] 第39回 アンモニアの可能性

[2023年10月載] 第38回 産業分野(工場)の電化

[2023年7月載] 第37回 人工知能と電気工学

[2022年11月載] 第36回 ヒートポンプの応用

[2022年7月載] 第35回 避雷針の仕組み

[2021年11月載] 第34回 虫めがね実験と太陽熱発電

[2021年7月載] 第33回 ごみ発電のメリット・デメリット

[2020年12月載] 第32回 引力と潮力発電

[2020年7月載] 第31回 生体の電気現象と医療機器

[2019年12月載] 第30回 静電気の利用

[2019年7月載] 第29回 太陽とプラズマ

[2018年12月載] 第28回 マイクロ波の利用

[2018年7月載] 第27回 環境発電(エネルギーハーベスト)とは

[2017年12月載] 第26回 電車が動く仕組み

[2017年8月載] 第25回 雷の不思議

[2016年12月載] 第24回 地球とプラズマ

[2016年7月載] 第23回 電気魚の不思議

[2015年12月載] 第22回 モーターと回生ブレーキ

[2015年8月載] 第21回 電気通信の仕組み

[2014年12月載] 第20回 電気の未来社会

[2014年8月載] 第19回 スピーカーとフレミングの法則

[2014年1月載] 第18回 電気のトリビアその3

[2013年11月載] 第17回 電気のトリビアその2

[2013年9月載] 第16回 電気のトリビア

[2013年3月載] 第15回 野球と電気エネルギー

[2012年9月載] 第14回 オリンピックと電気工学その2

[2012年7月載] 第13回 オリンピックと電気工学その1

[2012年5月載] 第12回 震災と電気工学その3

[2012年1月載] 第11回 震災と電気工学その2

[2011年11月載] 第10回 震災と電気工学その1

[2011年6月載] 第9回 LED照明のメリット/デメリット

[2010年12月載] 第8回 電力系統と駅伝

[2010年9月載] 第7回 医療機器応用の歴史

[2010年4月載] 第6回 人工衛星と太陽電池

[2010年4月載] 第5回 宇宙船と燃料電池

[2009年12月載] 第4回 ヒートポンプと打ち水

[2009年5月載] 第3回 電気自動車とミニ四駆

[2008年10月載] 第2回 パワーエレクトロニクスとボランチ

[2008年7月載] 第1回 超電導と浮遊術

すべて表示する

5件だけ表示

サイトの更新情報をお届けします。

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。

メールマガジン登録