第26回 電車が動く仕組み

身近な電気工学 第26回 電車が動く仕組み

電車が、電線1本で走れる理由。

電流を流すには、プラスとマイナスの電線が必要

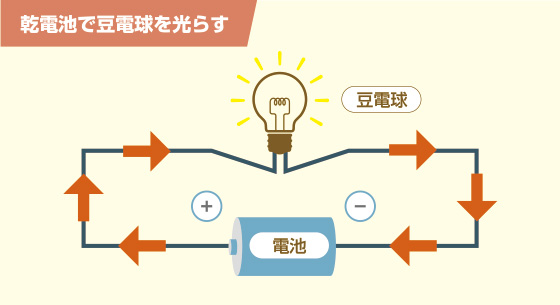

家庭のコンセントは、よく見ると穴が2つあります。これはいわば電気の入口と出口で、電流の行きと帰りに対応するものです。基本的に電流を使うためには、コンセントのようにプラスとマイナスの往復ひと組の電線が必要です(※1)。小学生の時に習った、乾電池で豆電球をつける図を思い描けば分かりやすいと思います。

架線にはプラスの電流、レールにはマイナスの電流が流れる

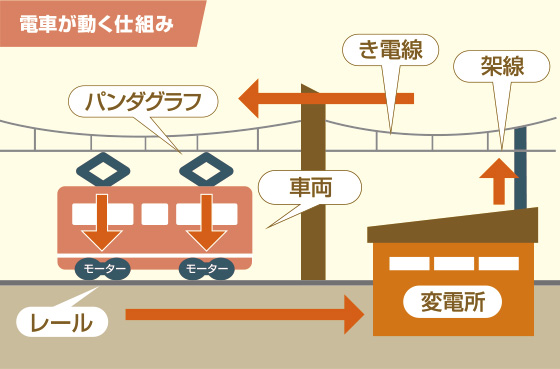

一方、電気で動く電車。電車の頭上に張っている電線を架線と言いますが、良く見るとパンダグラフ(車両に電気を取り入れるための装置)に接している架線は、ほとんどの場合、1本だけなのです(※2)。なぜ、架線は1本で良いのでしょうか?

実は電車の場合、線路のレールをもう1本の電線として使用しているからです。具体的には、電車は架線からパンダグラフで電気を取り込んで、車輪につながっているモーターを回して動きます。その後、電流は車輪を伝わって、レールに流れて変電所に戻るという仕組みです。

豆電球も電車も、原理は同じ。私たちの身近なモノに着目すると、電気を学ぶことはすごく楽しくなりますね。

(※1)コンセントについては、身近な電気工学「電気のトリビア 1.コンセントの右と左は、穴の大きさが違います」もご覧ください。

(※2)日本の電車の大半を占める、直流電化区間の場合。交流電化区間や新交通システムをのぞく。

(※3)き電線とは、架線に電力を供給する電線。

バックナンバー

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。