電気の施設訪問レポート vol.12

電気の歴史につながる九州電力・黒川第一発電所を訪問しました

2013年4月、パワーアカデミー事務局は、熊本県南阿蘇村にある九州電力の黒川第一発電所を訪問しました。黒川第一発電所は、約100年前の大正3年(1914)につくられた歴史ある水力発電所で、現在も現役で稼働しています。今回の電気の施設訪問レポートは、黒川第一発電所のご紹介とともに、熊本の電気事業の黎明期をお伝えします。また、熊本大学所有の九州で初めて電気を灯した"エジソン式直流発電機"もあわせてご紹介します。

九州に初めて電気が灯ったのは、熊本でした

熊本の電気事業は、明治22年(1889)に熊本電灯会社が設立されたのが始まりです。熊本は、その2年前の明治22年4月1日に市制が施行され、熊本市として誕生したばかりでした。

電灯が初めて熊本の街に灯ったのは、明治24年(1891年)7月1日のこと。熊本城内の一角にある梅屋敷と呼ばれる陸軍用地に、熊本第一号の発電所(石炭を燃料とする火力発電所)が建てられました。これは九州で初めて電気を灯した発電所でもあります。

現在、熊本大学が所有する「エジソン10号型発電機」。熊本大学の「工学部研究資料館」( 重要文化財)に陳列されています。

「工学部研究資料館」は、熊本大学の前身である熊本高等工業学校の機械実験工場として明治41年に完成。平成6年に建物並びに11基の工作機械が国の重要文化財に指定されました。

上のエジソン式直流発電機は、熊本第一号の火力発電所に点灯用として据え付けられたものです。この発電機の性能は、出力12.5 kW、電圧125V、電流100A、回転数1200/分。その後、発電所は、陸軍の要求で1897年熊本市街の本山村に移され、1904年の熊本師団出征の当日まで使用されました。

黒川水力発電所ができるまで

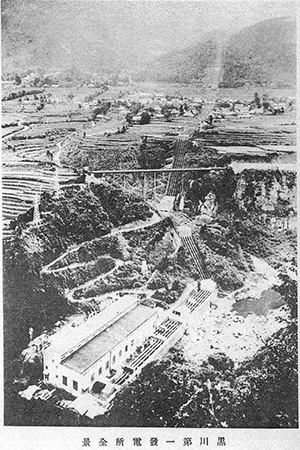

現在とほとんど変わらない、当時の黒川第一発電所の全景です。

黒川水力発電所の建設構想は、熊本電灯によって、明治27年(1894年)に始まりました。

しかし、その後、熊本電灯の経営不振などによって、黒川水力発電所は、何度も着工延期の不運に見舞われます。熊本電灯は、安田財閥と第九銀行の経営に移り、明治35年9月から熊本電灯所として再出発。ところが明治37年に勃発した日露戦争の影響による経済不況が襲いました。こうした中、明治42年に安田財閥の安田善三郎を社長とする「熊本電気株式会社」が設立。同年7月に、熊本電灯所は熊本電気株式会社に一切の事業を譲渡しました。

熊本電気株式会社の設立によって、熊本の電気は拡大路線を続け、ようやく、明治44年(1911)4月、熊本県初の水力発電所となる黒川水力発電所の工事が着工しました。そして年号が改まった大正3年(1914年)2月に工事完成。3月から発電、送電が始まり、熊本市や八代市など県下88ヵ町村に送られました。それから現在まで、黒川第一発電所として稼働し続けています。

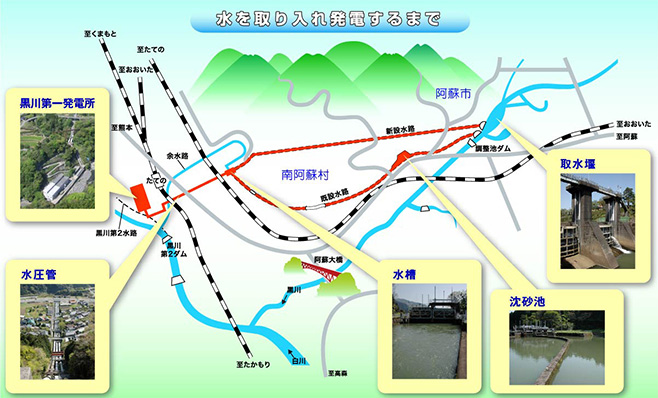

黒川第一発電所の概要

黒川第一発電所の発電エネルギーとなる水は、阿蘇谷一帯を流れる黒川より取水して導水路でヘッドタンク(水槽)に導きます。この水槽より2本の水圧鉄管で発電所に水を落として、2台の水車を回転させて、電気をつくります。水車に直結した2台の発電機は、最大42,200kWの出力で発電を行っています。

それでは、電気をつくる流れにそって、黒川第一発電所の主な設備をご紹介します。今回は特別に、貴重な当時の写真も共に掲載いたします。

取水堰

堤長55m、高さ12.2mに及ぶ、川の水を水路に導くための取水堰です。この取水堰で貯めた水から、最大20.3m³/秒の水量が取水可能で自動制御で運転されています。(取水口は取水堰の上流側。)

取水堰左岸から流れている水は"維持流量(0.13m³/秒)"と呼ばれ、本来河川が持っている機能を維持・確保するために必要な流量を流しています。

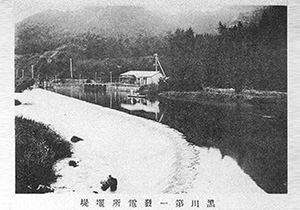

当時の取水堰です。なお、昭和37年に現在の取水堰(左の写真)へ移設されました。

沈砂池

水の中には、阿蘇山から放出される火山灰や砂が数多く混じっています。そのため、水路に流れこんで水車に不具合を起こさぬよう、この沈砂池で水の流れをゆるやかにして、土砂などを沈澱させます。

黒川第一発電所の沈砂池は、火山灰などの除去のため、通常よりも大きくなっています。なお、この沈砂池は国内では最大級の規模を誇ります。

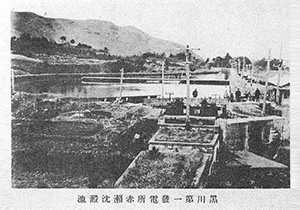

当時の沈砂池。正式名称は"赤瀬沈砂池"と言い、現在も受け継がれています。

ヘッドタンク(水槽)

前方に見えるゲートから水を、水圧管を通して発電所内の水車へ落とします。

導水路と水圧管をつなぐ水槽(42.4×13.2m)です。水の量を調整するところで、土砂などを沈澱させて水をきれいにする最後の場所でもあります。

水圧管

鋼鉄管がコンクリートの固定台にしっかり固定されています。

3本のうち両側2本が発電用水圧管です。真ん中の管は、以前は発電用でしたが、現在はヘッドタンク(水槽)からの水を河川へ流すための余水路として利用しています。

ヘッドタンク(水槽)の水を水車へ導く圧力管です。長さは、全長約1km(左:1号機888m、右:2号機908m)に及びます。有効落差は、244.9mです。

水車発電機

水の力を水車で回すことにより機械的エネルギーに変え、水車と同じ軸に取りつけてある発電機を回して、機械的エネルギーを電気に変換します(ファラデーの『電磁誘導の法則』による)。黒川第一発電所内には、2台の水車発電機があります。

1号機は、横軸ぺルトン水車です(※)。

2号機は、立軸フランシス水車(※)です。

当時の発電機。発電開始時の最大出力は6,000kWでした(発電機:1,500kW×4台)。

※ぺルトン水車とは・・・

水を高い位置から落としたその速度を利用する水車で、落差の大きい発電所に用いられます。ノズルから強い勢いで吹き出す水を、おわん形の羽根にあてて回転させます。

※フランシス水車とは・・・

水の高さによる速度と水量による圧力をランナーと呼ばれる羽根車に作用させる構造の水車で、広い範囲(10~300メートル程度)の落差に使用できます。日本の水力発電所の約7割がこの水車です。

配電盤

発電機やその他の機械の運転状態が一目で分かるように、メーターやスイッチ類を1箇所に集めた、いわば発電所の神経中枢部です。現在は、九州電力の熊本電力センター総合制御所から遠隔で常時監視制御しています。

現在でも、作業時などで、この配電盤を使って直接監視制御する場合もあります。

当時の配電盤です。

編集後記

現在の黒川第一発電所。発電機や鉄管などは何度か新しいものに更新されていますが、100年近く前のたたずまいをしっかり残していると感じられ、堅固な取水堰や水圧管に圧倒されました。また発電所の近くには、トロッコ列車で人気の南阿蘇鉄道も通っており、美しい自然環境と調和するたたずまいも印象的でした。今後も熊本・阿蘇に電気を灯し続けるであろう、黒川第一発電所に注目してまいります。尚、九州にはじめて電気を灯した"エジソン式直流発電機"が展示されている熊本大学の「工学部研究資料館」は、毎月第三金曜日に一般公開されております。詳しくは、下記の公式HPをご覧ください。