vol.22 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

社会人インタビュー vol.22

宇宙を駆ける、世界初のものづくりをしたい。

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系

相馬 央令子(そうま えりこ)さん

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 JAXA(ジャクサ)は、日本の宇宙研究開発利用と航空研究開発を扱う機関です。小惑星探査機『はやぶさ』や、女性宇宙飛行士・山崎直子さんの話題でご存じの方も多いと思います。今回インタビューを受けていただいた相馬央令子さんは、世界初の宇宙ヨット『IKAROS(イカロス)』の研究開発・運用を行っている、女性エンジニアです。研究の傍ら、母校・東京理科大学の電気工学科で講師を務め、理系へ進学する女性を増やすための様々な活動や講演などもされています。※本取材は、JAXA相模原キャンパスにて行いました。

プロフィール

- 2003年3月

- 東京理科大学 工学部 電気工学科卒業

- 2005年3月

- 東京理科大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 修士課程修了

- 2008年3月

- 東京理科大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 博士後期課程修了

- 2008年4月

- 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 入社

宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系に配属

(ソーラーセイルの薄膜太陽電池の研究・開発に関する業務)

※2013年6月現在。文章中の敬称は略させていただきました。

小さい時からものづくりが好きでした

電気工学を志望された理由を教えてください。

相馬:小さい頃からものづくりが好きで、漠然と何かを作る職業に就けたら良いなと考えていました。ただ、中学・高校と女子校という環境でしたので、当然、工作や技術といったものは無縁で、同じものづくりでも、女の子らしい服飾や美術が大好きでしたね(笑)。

いつ頃から理系に興味を持ちはじめたのですか。

相馬:小学校6年生の時の修学旅行で、長野の山奥に行ったことがきっかけでした。私は東京生まれ東京育ちなので、満天の星を見たことがありませんでしたが、ここで天の川をはっきりと見て感動したのです。それで空にすごく興味を持って、中学以降は「理科同好会」に入りました。天気図を描くなど天体観測を主に行う部活で、どんどん理系にはまりました。

そして、大学では、工学部の電気工学科へ入られました。

相馬:今でこそ女性向けの携帯電話や家電などが増えたと思いますが、私が学生の時は非常に少なかったのです。そこで、女性目線のオシャレで使いやすい電化製品をつくりたいと思って、工学部の電気工学を選びました。

大学院へ進まれた理由を教えてください。

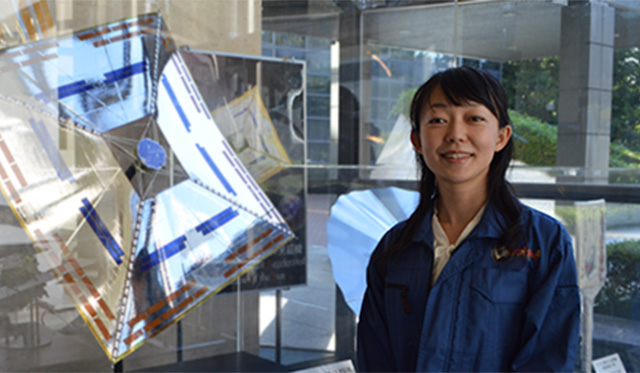

宇宙ヨット『IKAROS(イカロス)』のグッズ。学生時代に美術が好きだったという相馬さんがデザインをしています。

相馬:大学3年の時、理科大でJAXAの教授が担当している授業がありました。それが私にとって、大きな人生の転機となりました。授業中に「重要だが研究者がすごく少ない分野がある」という話を聞かせていただいたのです。それが宇宙のゴミ問題でした。私自身、最初に電気工学科を選んだ時点では、宇宙分野への進学や就職を一切考えていなかったのですが、その話を聞いて研究したいと思うようになりました。そこで、理科大とJAXAは連携大学院協定を締結しているので、大学4年の卒業研究の時からJAXAで研究するようになりました。(※1)

宇宙ごみ(スペースデブリ)と人工衛星の衝突を早期検出する研究

学生時代の研究を教えてください。

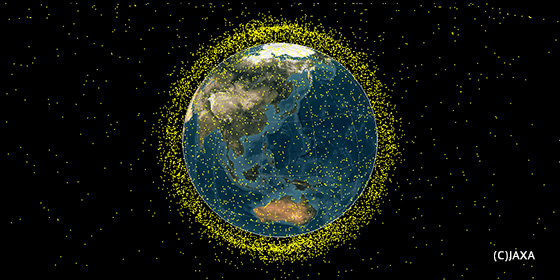

相馬:今、申し上げた宇宙のゴミ問題です。人工衛星やロケットの打ち上げの話をよく聞かれると思います。そうしたものが役目を終えたあとにどうなっているのかご存じでしょうか。実は、宇宙空間では、役目を終えた人工衛星などの人工の宇宙ごみ(スペースデブリ:以下デブリ※2)が、超高速で地球を周回しているのです。

人工衛星は、デブリとなって地球を周っているのですか。

相馬:はい。かなりの割合で地球の周りに取り残されています。そして宇宙開発の発展に伴い、デブリは年々増加し、宇宙空間で運用中の人工衛星とデブリの衝突事故の報告が増えています。デブリと人工衛星が衝突する際の平均速度は秒速10kmで、衝突すると深刻な被害をもたらします。

「地球の周りにある、黄色い点々が10cm以上の人工物体です。このうち94%がデブリ。他6%が気象衛星やGPS、通信衛星などの様々な衛星です。」相馬さん

秒速10kmとはそんなに速いものですか。

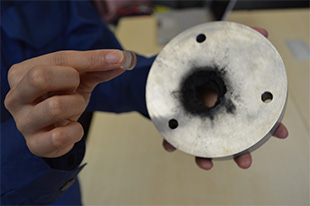

「指でつかんでいる小さなものは、飛翔体(弾)で、大きさはシャツのボタン位です。材質はプラスチック(写真左)。それがデブリの速度で加速すれば、厚さ27ミリの金属の板が容易に貫通します(写真右)。」相馬さん

相馬:よく例を出すのが、新幹線やピストルとの比較です。時速300キロの新幹線は秒速83メートル、ピストルは800メートルで移動します。ピストルが新幹線の10倍速いのです。その約10倍以上速いのが、秒速10kmで衝突する可能性のあるデブリです。例えば、もしデブリがGPS衛星に当たった場合は、カーナビが急に使えなくなるといった状況が発生します。

深刻ですね。具体的に相馬さんは、デブリに関してどのように研究をされていたのですか。

相馬:研究の前提として、衝突回避が困難な小型のデブリ対策として、素早く衝突を検出するシステムが求められています。検出が早ければ被害を最小限に抑えることが可能になるからです。

デブリ対策として、衝突を素早く検出するシステムが必要だと。

相馬:そういう状況の中で、私が学生時代に所属していたJAXAの研究室のチームが、当時、世界で初めて高周波のマイクロ波帯(2GHz帯~22GHz帯)で、物が壊れる時に“電磁波”が出る現象を発見しました。私はこの超高速衝突時に発生する電磁波を利用して、「デブリ衝突検出システム」の構築を研究しました。

どんなものでも、壊れた時に電磁波が発生するのですか。

相馬:金属系は確実に発生します。石も種類によりますが、発生することが確認されています。ですから、この現象を応用して、デブリの検出を行いたいと考えたのです。デブリ以外にも、地震予知の応用を提案しました。

なるほど。どのような研究成果を達成できましたか。

相馬:博士課程の卒業論文の時点では、国際宇宙ステーションのような数10m四方の宇宙機へのデブリ衝突を、簡易な装置で検出できるシステムをつくることができました。

宇宙の研究は、寝食を忘れて没頭します

学生時代の思い出を教えてください。

相馬:JAXA宇宙科学研究所(相模原キャンパス)では、東京理科大学だけでなく、様々な大学の方たちが連携大学院制度で卒業研究をしています。研究に集中すると、何時間でも寝食を忘れて作業する方がたくさんいて驚きました(笑)。

でも好きな研究に打ち込めるのは素晴らしいことですね。

相馬:そうですね。ただ、集中すると何も聞こえなくなるということを、本で読んだことがあったのですが、本当だったので驚きました。今では私もそちら側に染まっていて、よくないなぁと。自分の中で妥協できなくなる時があって、そうすると止めてもいい状況でも「もっと」という感じになりますね(笑)。

そうですか(笑)。大学4年の卒業研究からJAXAの研究室で研究するようになって、修士そして博士課程へ進み、そのままJAXAへ入社したというわけですか。

相馬:そうですね。途中就職も考えたのですが、やはりデブリの研究をもっと深めたいという思いがあり、修士から博士課程へ進みました。JAXAへ入社した大きな理由は、今手掛けている小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS(以下イカロス)」です。

イカロスが入社の理由になったのですか。

相馬:はい。イカロスは、2007年の年末にプロジェクト化されたものですが、今回は20代・30代の若手チームに任せようという話となりました。私は当時、博士論文を書いていて、他の機関への就職も頭にあったのですが、これはチャンスだと思ったので「イカロスプロジェクト」を志望して、そのままJAXAへ入社しました。

立ち上げから関わっていたのですか。

相馬:ええ。開発期間として、通常は5年から7年位かけるのが普通ですが、イカロスは異例の2年半でした。2007年末以降の2年半でイカロスの開発を行い、打ち上げ、その後の運用に携わりました。短い期間のあいだに一通り経験することができました。

JAXA相模原キャンパスは、研究・管理棟、研究センター、そしてロケット・人工衛星搭載機器の基礎開発/試験を行う特殊実験棟などが設置されています。また、全国の大学の共同利用システムの役割も担い、宇宙科学研究の拠点になっています。

夢の宇宙ヨット「イカロス」の“薄膜太陽電池”の開発

それでは「イカロス(※3)」について教えてください。

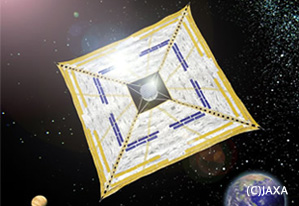

相馬:小型ソーラー電力セイル実証機「イカロス」は、世界初の「宇宙ヨット(ソーラーセイル)」の実証機です。2010年5月21日に種子島宇宙センターからJAXAによって打ち上げられました。宇宙ヨットは100年前に考えられた、燃料無しで宇宙を進むことのできる夢の宇宙船です。海のヨットは風に押されて進みますが、宇宙ヨットは太陽の光に押されて進みます。この方法を使えば、今まで行けなかった遠い宇宙を旅することが可能になります。

凄いですね!太陽の光に押されて進む、宇宙ヨットですか。

相馬:はい。ソーラーセイルは、今申し上げたように夢の技術と思われてきましたが、それが今回、小型ソーラー電力セイル実証機イカロスとして、世界で初めて実現されました。

相馬さんは具体的にイカロスにどのように関わっていますか。

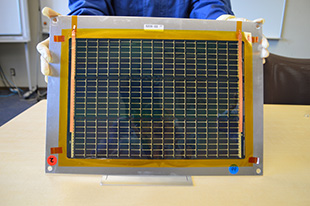

相馬:イカロスのミッションの一つに「薄膜太陽電池による発電」があります。宇宙機に必要な電力を得られるように、すごく薄い太陽電池が帆に沢山貼り付けられているのです。それがソーラー“電力”セイルです。私は、この薄膜太陽電池の研究・開発および運用を担当しています。

太陽電池は、基本的に人工衛星の電源だそうですが、イカロスの場合は何が特徴なのですか。

薄膜の帆を広げた状態のイカロスの外観です。「イカロスは宇宙ヨットの実証機なので、当初、ミッション期間半年の予定でしたが、予想以上に成功したので打ち上げから3年以上経った今でも運用を行っています。」相馬さん

相馬:“薄膜”ということです。イカロスに搭載した太陽電池の薄さは、25マイクロメートルです。屋根の上に付いている太陽電池では想像がつかないくらい、ぺらぺらです(笑)。こうした薄膜の太陽電池は、地上ですと発電効率が悪いため実用化されにくいのですが、宇宙では軽さが重要であり必要とされます。また宇宙では、太陽が基本的には当たっているので、効率が多少悪くてもずっと発電しますし、ミッションで必要な電力を期間内に得られれば大丈夫です。

イカロスの最終目的としては、どのようなものですか。

相馬:近々の目標としては、『はやぶさ』で使用された“イオンエンジン”と、イカロスの宇宙ヨットの航行技術をあわせて、ハイブリッドで木星圏探査に行くことです。

木星へ行くための今後の課題を教えてください。

相馬:私が担当している薄膜太陽電池ですと、やはりもっと薄く効率の良いものにしていくことです。イカロスの薄膜太陽電池でも、まだまだ分厚すぎるといわれています。

イカロスの仕事をされていて一番印象に残ったことは何ですか。

相馬:イカロスは世界初の宇宙ヨットなので、それを作るための道具がありません。世界初の物づくりは、道具から考えることに驚きました。宇宙ヨットの製作に必要な道具や技術、試験を考えるのは大変でしたが、とても貴重で楽しかったです。

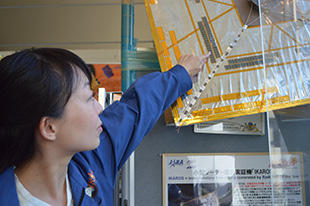

「指をさしている箇所が薄膜太陽電池です(サンプル)。イカロスは一辺が14メートルある大きな宇宙船で、帆に色々な機能が付けられています。帆に太陽電池を貼るのは日本独自のアイデアです。」相馬さん

「A4サイズくらいの薄膜太陽電池を、イカロスに144枚貼り付けています。発電合計約360ワットです。今回の打ち上げでは、薄膜太陽電池が正常に機能するか試しました。次回は、発電効率や発電量の向上を目指しています。」相馬さん

学生時代に学んだ電気工学が、宇宙の研究の基礎になっている

学生時代の電気工学の研究は今のお仕事にどう活かされていますか。

相馬:これは電気工学というより工学全般かもしれませんが、私は学生時代から課題や目標に対してどのようにアプローチするか計画をたて、周囲と調整し、実際に実験や試験などを実施・解析を行うことをやっていました。ひと通りの経験を小規模でもしたことで、就職後の大きな仕事の際に全体の中の自分の役割をすぐ把握でき、とても助かっています。

具体的な例はございますか。

相馬:スペースデブリの衝突の実験は、20人位の方が関わったのですが、学生である私がリーダーをやらせていただいたのです。多くの方と調整をし、実験を遂行するのは大変でしたが、たくさんの貴重な経験をすることが出来ました。

電気工学に限定するといかがでしょうか。

相馬:大学1年~2年の時に学んだ基礎が活きていると思います。例えば、温度を測るにしても大学1年生に学んだ基礎実験が活きています。電気工学はものづくりの基礎なので、どの授業も今の仕事に役に立っています。学生時代に多くの講義を受けておいて良かったと実感しています。

特に印象に残った授業はございますか。

相馬:電動機の設計や製図の授業ですね。授業の課題でもJIS(日本工業規格)にしっかりと適合するものをつくるために、すごく苦労させられた思い出があります(笑)。世の中にある製品が、こういう計算を経て図面ができて最終的に作られるという一連の流れを勉強したので、実践的な授業として今でも役立っています。

電気工学へ進めば、やりたいことが見つけられる

今後、お仕事でどのようなことをやってみたいですか。

相馬:学生時代のデブリの衝突を検出するシステムを、実用化したいという思いはあります。実用化した「デブリ衝突検出システム」を実際に宇宙機に搭載し、安全な宇宙滞在を実現したいです。

他には、ございますか。

相馬:一般にはなかなか理解されにくい、研究の魅力や面白さをもっと多くの人に知ってもらう活動を行いたいです。研究は、基本的にすべてが世界初の挑戦です。こうしたものは、新しい発想や行動、冒険が必要ですが、何も知らない方から見ると意味のある研究を行っているのか、疑問や誤解を招くことがあります。こうしたことを払拭していきたいです。

具体的にどんな活動をされていますか。

相馬:国立科学博物館が養成・認定する「サイエンスコミュニケータ(※4)」の資格を取得しました。この養成講座で、専門の研究を分かりやすく伝える方法や考え方など「科学を伝える」にあたり重要なことを沢山学びました。現在、研究の合間に様々な対象に講演もさせていただいています。電気系ですと、昨年、IEEE(アイ・トリプル・イー/米国電気電子学会)JC WIE(※5)で講演をいたしました。

最後にこれから電気工学を学ぼうとする学生へアドバイスをお願いします。

相馬:「今まで誰も作ったことのないものづくり」はとても楽しいです。電気工学科では、ものづくりの基礎を学べます。就職しての実感ですが、広い分野で電気系の人の方が活躍しています。今は電気で動くものばかりなので、電気を分かっている方が重宝されていると思います。また是非、大学の電気工学科のサイトをみて下さい。幅広い分野を電気工学科で学べることがわかります。進路で漠然と「ものづくりの世界へ行きたい」と考えている方であれば、とりあえず電気工学科へ入り、大学で学んでいるうちに自分のやりたいことが、自然に見つかると思います。自分がつくったもので、世の中を豊かにしたり、みんなを驚かせたり楽しませたりしたい人は、ぜひ電気工学へ進むことをオススメします。

今後の相馬さんの、さらなるご活躍を祈念しております。本日は、非常に興味深いお話をいろいろとお話いただき、ありがとうございました。

(※4)サイエンスコミュニケータの詳細は国立科学博物館のHPをご覧ください。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバーを絞り込む

研究キーワードから探す

業種別で見る

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。