電気の施設訪問レポート vol.16

東京電力「常陸那珂火力発電所」を訪問しました

2014年7月、パワーアカデミー事務局は東京電力の常陸那珂(ひたちなか)火力発電所(茨城県那珂郡東海村)を訪問しました。緑豊かな自然と太平洋の大海原が広がる常陸那珂港北ふ頭に位置する常陸那珂火力発電所は、石炭を燃料とする火力発電所。2003年稼働の1号機、2013年稼働の2号機ともに国内最大規模の100万kWの発電力を誇ります。そのスケールの大きさはもちろんのこと、何よりも環境に配慮した最先端の技術の数々が私たちを驚かせてくれました。環境に配慮した様々なポイントをご紹介します。

石炭のマイナス面を抑え、プラスを引き出す最新技術を集結

「石炭」と聞いて、皆さんは何を連想されるでしょうか。煙をモクモクと吐き出して走る蒸気機関車をイメージされる方も多いかもしれません。最近ではあのPM2.5の発生原因では、と疑われることもあります。このように石炭には、「空気を汚す」「環境に悪影響を与える」といったマイナスのイメージがあります。

一方で、エネルギー源の乏しい我が国ではその多くを外国からの輸入に頼っています。その大きな割合を占めていたのが石油でしたが、2度のオイルショック(1973年、1979年)により、石油に過度に依存することは電気の安定供給に大きな不安をもたらすことがわかりました。

その点、石炭は産出地が世界中に分布し、埋蔵量が豊富で価格も比較的安いなど、安定供給の面で大きなメリットを持っています。そのメリットを十分に引き出すためにも、必要なのが石炭ならではのマイナス面を抑えること。つまり環境保全対策が重要になります。

こうした課題に応えているのが常陸那珂火力発電所。大量の電気を安定的に供給するベース電源として、重要な使命を果たしています。

燃料受入から廃棄物処理までワンストップで行う

茨城県ひたちなか市と東海村にまたがる広大な開発地が「ひたちなか地区」。その中核施設の一つである常陸那珂港に向かって車を走らせると、雄大な太平洋を背に、高くそびえる塔と、青・白のストライプが印象的な建物が見えてきます。常陸那珂火力発電所です。

常陸那珂火力発電所の約1kmほど南には、海にせり出して四角く囲われたエリアがあります。ここは「ひたちなか地区」の埋め立て工事現場で、その埋め立てには発電所から排出された石炭灰が利用されています。燃料受入から廃棄物処理までワンストップで一貫して行うことが常陸那珂火力発電所の最大の特徴です。

写真の右上に、石炭を陸揚げする揚炭バースと貯炭場が見えます。灰埋立地をはさんで、青・白のストライプのタービン建屋やボイラの防音壁、煙突などが見えます。スケールの大きさに圧倒されます。

超々臨界圧方式を採用して、世界最高水準の発電効率を実現

常陸那珂火力発電所の1号機、2号機の発電出力はそれぞれ100万kW。契約30アンペアの家庭に換算すると、約66万軒のご家庭に電気を供給できる規模です。

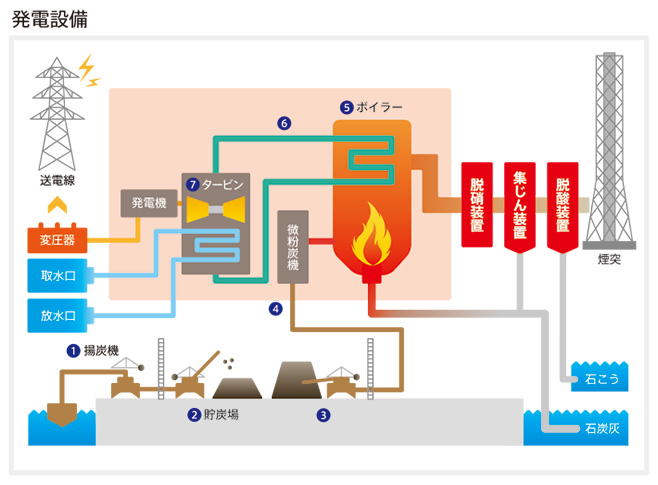

発電の仕組みは、次の通りです。

- 燃料となる石炭は海外から船で運ばれ、陸揚げされる

- 陸揚げされた石炭は、貯炭場で保管される

- 貯炭場の石炭はベルトコンベアでバンカーまで運ばれる

- 石炭は微粉炭機で砕かれて細かな粉末(微粉炭)にされる

- 微粉炭はボイラで燃やされる

- 微粉炭の燃焼で水が高温高圧の蒸気となる

- その蒸気の力でタービンが回転して発電する

ご存知のように水は加熱されて100℃になると蒸気になりますが、常陸那珂火力発電所ではそれをさらに極限まで上昇させる超々臨界圧という方法を用いることで非常に高い発電効率(45%)を実現しています。これは世界最高水準の発電効率です。

そして、こうした優れた発電能力をフルに発揮する上で重要となるのが、環境保全への様々な工夫なのです。

それでは発電までの流れに沿って各施設を見ながら、環境保全の工夫について詳しく確認していきましょう。

東京ドーム4~5杯分の石炭を、無駄なく陸揚げする

石炭の陸揚げを行うのが、写真奥に見える連続式揚炭機(アンローダ)。全長80m、高さ45mに及びます。

オーストラリアなど海外の炭鉱で掘り出された石炭は船で運ばれ、常陸那珂火力発電所の揚炭バースで陸揚げされます。その量は、1号機・2号機合わせて年間約460万トン。東京ドーム4~5杯分のボリュームです。

陸揚げで活躍するのは揚炭機(アンローダ)という巨大な機械。ちょうど鳥がえさ箱に頭を突っ込むような形で、アンローダの先端を船に降ろし、石炭を掻き取ります。常陸那珂港は外洋に面していますから、風や波の影響で船が大きく揺れることも珍しくありません。そのため慎重な作業が必要です。一見すると非常にダイナミックですが、作業はとてもデリケートというわけです。

作業も終わりに近づくと船底に少量の石炭が残ります。もちろん少しも無駄にしません。ブルドーザーを持ち込んで、丁寧にすくっていきます。その様子を見た外国船の船長が「日本人はとてもきれいに食べ尽くす」と感心していたとか。

環境に細やかな配慮を行っている、石炭を保管する貯炭場

陸揚げされた石炭は、広大な貯炭場に溜め置かれます。貯炭場には最大で80万トン、およそ45日分の石炭を溜めておくことができます。

石炭は産出された炭鉱ごとに積まれていますが、よく見るとそれぞれの山の色が微妙に違います。実はどれも同じように見える石炭も、炭鉱によって性質がだいぶ違うとのこと。若い石炭は亜瀝青炭(あれきせいたん)と呼ばれ、熱量が低いことが特徴です。この広大な貯炭場は高さ18メートル遮風フェンスで覆われ、海からの強風が吹いても粉じんが飛ばないようになっています。もちろん台風でも心配はありません。また、雨で汚れた水が流れ出ないよう、周囲は堰どめされており、排水処理後、貯炭場の散水用として再利用しています。こうした細かな配慮が、環境保全につながっているのです。

ちなみに若い石炭ほど、空気と反応して性質が変わっていくのも速いとか。その性質はまるで生鮮品のようで、なるべく新鮮なうちに使うことが大切だそうです。

最大で80万トン、約45日分の石炭が貯められる、貯炭場の風景です。

貯炭場は、高さ18メートルの遮風フェンスで覆われ、海からの強風や台風が来ても粉じんが飛びません。

騒音を抑えて石炭を運ぶ、空気式のベルトコンベア

最新式の石炭輸送設備である空気式のベルトコンベアで、石炭をボイラまで運びます。

石炭は貯炭場からベルトコンベアでボイラまで運ばれます。

このベルトコンベアは、なんと空気式。まるでエアーホッケーのようにベルトの下に空気を送り込み、石炭を載せたベルトを空気の力で浮かせて運んでいます。そのため騒音も低く抑えることができています。もちろん周囲はすっぽりと覆われており、粉じんが飛散することもありません。

微粉炭機で石炭を砕き、ボイラで燃焼、蒸気でタービンを回す

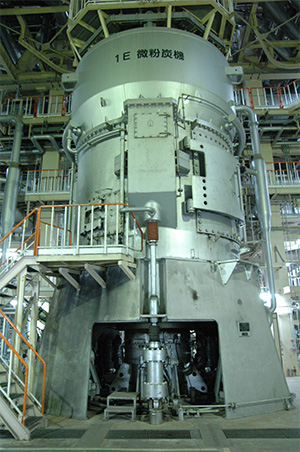

ベルトコンベアで運ばれた石炭は、ボイラで燃やされる前に、微粉炭機で細かく粉状に砕かれます。この微粉炭機は、ちょうどコーヒーのミルと同じ働きをするものです。

小麦粉よりも細かい粉状になった石炭は、ボイラに投入され、燃やされます。その熱で水が高温高圧の蒸気になり、その力でタービンを回転させて発電します。

タービンに流れ込むのは600℃・245気圧の蒸気。これほど高温高圧の蒸気にも耐えられる材料が開発されたことも、発電効率の向上につながっています。

なお、蒸気となった水は海水を利用することで冷却され、再利用されます。もちろん海水の温度に大きな影響を与えないよう、水温は常に監視されています。

石炭を小麦粉よりも細かい粉状にする、微粉炭機(ミル)です。

ボイラでつくられた高温高圧の蒸気が、この蒸気タービンへ送りこまれ回転して電気をつくります。

環境保全に威力を発揮する総合排煙処理装置

石炭が屋外にある間は粉じんの飛散防止のために遮風フェンスで貯炭場を覆ったりベルトコンベアを防じんカバーで覆ったりといった配慮がなされていますが、燃焼の段階となるとさらなる環境保全対策が必要です。というのも、石炭を燃やすことで発生する排ガスの中には、窒素酸化物(NOx)、ばいじん、硫黄酸化物(SOx)などの大気汚染物質が含まれているからです。これらを除去するために常陸那珂火力発電所では、最新の総合排煙処理装置を設けています。国内最大規模の発電力と共にこの総合排煙処理装置も、常陸那珂火力発電所が世界に誇りとするポイントです。

窒素酸化物を除去する、排煙脱硝装置

窒素酸化物を含む排ガスにアンモニアを吹き付け、触媒層で化学反応を起こして無害な窒素と水蒸気に変えます。

硫黄酸化物を除去する、排煙脱硫装置

硫黄酸化物を含む排ガスに石灰石と水を混ぜた石灰石スラリーをシャワーのように噴射し、硫黄酸化物を石こうとして取り出します。この石こうは建材等に利用されています。

ばいじんを除去する、電気式集じん装置

下敷きをこすって静電気を起こし細かなチリを吸い集めるのと同じ原理で、集じんを行って回収します。ここで回収された石炭灰は、冒頭でご紹介した常陸那珂港の埋め立て材に利用されています。

これら総合排煙処理装置と発電装置は、24時間稼働の中央操作室で制御・監視されています。

さらなるCO2排出削減のために、バイオマス設備を設置

常陸那珂火力発電所でCO2排出削減のために設置されたのが、バイオマス設備です。石炭に木質のペレットを混ぜてボイラで燃焼させます。これによって常陸那珂火力発電所の環境保全策がさらに一歩進むことが期待されています。

編集後記

石炭火力の発電所と聞くと、蒸気機関車のイメージからの連想で、つい大きな騒音や汚れた空気を想起してしまいます。

しかし、実際に訪れてみるとタービンなどの一部設備を除けばとても静かで、ここが発電所ということを忘れそうなほど。声を張り上げることもなく、普通の調子で会話ができました。石炭の粉じんが舞うようなこともまったくありませんでした。

1997年には、東京電力と茨城県および周辺自治体の間で、ばい煙の排出などについて厳しい基準を定めた公害防止協定を締結しています。

何よりも豊かな緑に包まれ、青い太平洋を背にしたこの立地を見ていると、常陸那珂火力発電所が自然の中にすっかり溶け込んでいるとこが、直感的に納得できます。もちろんそれは決して簡単なことではありません。中で働く社員の皆さんをはじめ、関係者全員の努力があってこその環境保全なのです。

「優雅な白鳥も水面下では必死に水をこいでいます。常陸那珂火力発電所でも、美しい地球環境を保全するために全員が大きな努力を続けています」との言葉に、石炭火力発電を通じてベース電源を支えている誇りを感じました。