vol.54 岩手大学

学生インタビュー vol.54

多様な研究を通じて、電気工学の可能性に挑戦したい。

岩手大学 高木・高橋研究室

佐藤 蒼海(さとう あおい)、佐藤 太進(さとう たいしん)、藤原百合 (ふじわら ゆり)

プラズマや高電圧の制御・応用を中心とした研究活動を行っている岩手大学の高木・高橋研究室。緑豊かな大地に穏やかな時間の流れる素晴らしい環境で、学生の皆さんは日々の研究に取り組んでいます。研究テーマの多彩さも大きな特徴です。

※2022年5月現在。文章中の敬称は略させていただきました。取材は十分な感染症対策のもとで行いました。

東日本大震災の体験が原点

皆さんが電気工学を学ぼうと思われたきっかけを教えてください。

佐藤(蒼):私は岩手県の出身で、小学校6年生のとき、東日本大震災を経験しました。卒業式の練習中だったのを覚えています。その後4日間電気が通じず、家の中で練炭を囲んで暮らしました。このとき電気が生活の上で不可欠であると痛感したことが、電気を学ぶ動機になりました。

ありがとうございます。藤原さん、いかがでしょう。

藤原:私も佐藤さん同様、東日本大震災がきっかけです。宮城県の実家が停電し、不自由な思いをして、改めて電気の大切さを知りました。身近で、とても大切な存在である電気について深く知りたいと思い、電気工学を志望しました。就職に有利という点も魅力でした。

藤原さんは高専のご出身ですね。

藤原:はい。高専でも電気を専攻し、超電導の研究をしていました。より電気について深く学びたいと考えて、岩手大学に編入しました。理工学系の女性というと化学や環境といった分野が中心で、電気を学ぶ人は決して多くありません。電気を学ぶ女性がもっと増えてほしいなと思っています。

ありがとうございます。佐藤太進さんも仙台のご出身ですね。

佐藤(太):ええ。私の場合は震災の体験というより、就職のことが決め手になりました。もともと数学や物理などの得理系科目が好きで、自分の得意分野を活かしたいと思ったんです。高校の先生や両親から、電気を専攻すると職業選択の幅が広がると聞いて、この分野に進もうと決めました。

高木・高橋研究室に入られた理由は何でしたか。

佐藤(太):いくつか理由がありますが、一番は高木先生の人柄です。とても真摯に学生と向き合ってくれ、この先生ならついていきたいと思いました。

佐藤(蒼):私は、高橋先生が学部時代に担任だったことがきっかけです。とてもパワフルで、学生たちをしっかりと引っ張ってくれることに惹かれました。

藤原:私も高橋先生の授業を受けて、もっと詳しく学びたいと思ったことが動機です。研究テーマが幅広く、面白そうな研究室だと思いました。

電気工学らしくないユニークな研究テーマ

では皆さんの研究についてご紹介ください。佐藤蒼海さん、お願いします。

佐藤(蒼):高電圧パルスがキノコに与える影響について研究しています。

昔から「雷が落ちるとキノコが育つ」という現象はよく知られていますね。

佐藤(蒼):ええ。ただそのメカニズムはまだ解明されていません。私は3日に1回、山に入って実際に原木を電極に挟み、高電圧パルスを印加してキノコの生産量や発生時期に変化があるかを調べています。印加の際は5万ボルトの電圧を使うので、バンという大きな音がして、けっこうな迫力ですよ。パルスパワーの技術でキノコ栽培の生産力を向上させることが、最終的な目的です。

高電圧パルスで育ったキノコはどうするのでしょう。

佐藤(蒼):パルス印加後に発現する遺伝子の量を調べて菌糸へのストレス応答の解析をします。そして最終的には研究室のみんなで美味しくいただきます。ピペットを使って培養したり、調理したりと、あまり電気工学の研究室らしくないところが特徴です。

キノコ栽培の菌床に、印加装置で擬似的に雷を発生させる佐藤蒼海さん。かなりの迫力です。

原木に高電圧パルスを印加して発生させたシイタケ。「食べるならバター醤油がお勧め」(佐藤蒼海さん)とのこと。

とてもユニークな研究ですね。では続いて佐藤太進さん、お願いします。

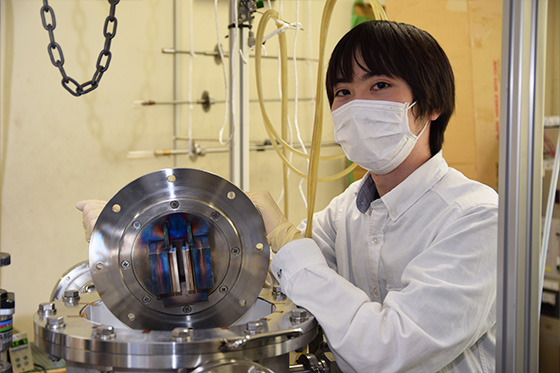

佐藤(太):私はパルスパワーを用いたスパッタリングについて研究しています。スパッタリングとは材料に厚さ数マイクロメートルの薄膜を形成する技術で、工業・医療などさまざまな分野で使われています。私の研究では磁界と電界によるプラズマの閉じ込めとパルスパワーを組み合わせた装置を使って、高密度のプラズマを発生させています。

幅広い知識が必要な研究ですね。

佐藤(太):そうなんですよ。電気的特性の測定や発光スペクトル解析などで成膜に影響するパラメータについて基礎特性の観点から検討していますが、その際は電気の知識だけでなく、材料の知識、化学の知識、光学の知識、機械の知識と幅広い分野の知識が必要となります。勉強するのは大変でも、そこが一番の面白みだと思います。

スパッタリング装置で研究中の佐藤太進さん。真空を引くためには細かな注意が必要です。

ありがとうございます。では藤原さんの研究について教えてください。

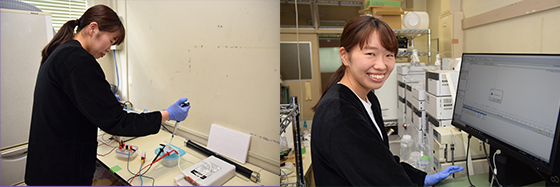

藤原:高電界による氷核生成の制御および海産物の内在性酵素の失活(※)というテーマの研究をしています。冷凍した食材を解凍すると、ドリップ(液体)と一緒にうま味成分も流れ出てしまいます。そこでドリップが出ないように水の凍結を制御できないか、研究しています。液体を緩やかに凍結すると0℃でも凍らない過冷却という状態になります。この過冷却状態が解除されると微細な氷核が生成されるのですが、電界を印加して氷核生成を制御し、氷の凍結が制御できないか検討しています。

※失活=化学物質の活性が失われ反応を起こさなくなること

佐藤蒼海さん同様、藤原さんも“食”につながる研究なんですね。

藤原:ええ。ホタテの内在性酵素の失活も行っています。ホタテは流通中に硬くなったり黒ずんだりすることが問題です。これを解決するために、高電界を印加して内在酵素を失活することが有効ではないかと考えています。新たな鮮度保持技術につながったら嬉しいですね。

パルス発生回路によってホタテの内在性酵素を計測する藤原さん。

多彩な経験、意外な発見を重ねる

研究活動のエピソードを教えてください。

佐藤(蒼):私がキノコに高電圧パルスを与える研究をするようになったのは学部4年生のときでした。実はこの分野の研究で先を行くのがフランスで、私もフランス人研究者と共同研究をすることになったんです。そのため英語力が必要となり、驚きました。おかげで研究に必要な英語だけでなく、日常的なコミュニケーション力も磨かれました。

佐藤太進さんはいかがですか。

佐藤(太):私の研究ではプラズマを発生させる際、真空ポンプによって減圧を行います。これが非常に神経を使う作業なんです。真空状態にすることを“真空を引く”と言うのですが、装置に髪の毛1本はさまっただけで真空が引けなくなったという話もあるほどです。

とてもデリケートなんですね。

佐藤(太):そうなんです。ふだんは気にも留めないような小さなゴミやわずかなズレが研究に大きな影響を及ぼすことに、驚かされます。

藤原さんはどんなことが印象に残っていますか。

藤原:牡蠣の実験です。

やはり“食”なんですね。

藤原:はい。電界を印加した牡蠣と印加していない牡蠣では、心拍数に違いがあるかを実験しました。どちらの牡蠣も1時間おきに心拍数を図ったのですが、暗い環境の牡蠣の心拍数は遅くなり、明るい環境の牡蠣では速くなりました。生命の不思議を実感した実験でした。

豊富な装置のそろった充実の研究環境

研究室の特徴について教えてください。

佐藤(蒼):まずは規模が大きいことですね。現在25人の学生が所属していて、おそらく岩手大学で最も人数の多い研究室の一つではないかと自負しています。

藤原:女性も4人います。先輩の女性がいてくれ、気軽に相談しやすいのが嬉しいです。

佐藤(太):研究のテーマが多彩であることは大きな特徴です。パルスパワー技術とプラズマを組み合わせて幅広い研究を行っており、工学分野にとどまらず、汚水浄化や土壌処理などのバイオ分野にも力を入れています。

いい意味で電気工学の研究室らしくないところが魅力ですね。

佐藤(蒼):そうなんです。1人ひとりが自分の研究テーマを持っていて、ちょっと話をするだけでも違う知識が得られる点は素晴らしいと思います。週1回のミーティング、月1回の報告会で仲間の研究を聞くことで知的好奇心が刺激されます。

佐藤(太):幅広い分野の研究に対応するため、豊富な装置・設備がそろっている点も特徴です。私の研究ではオシロスコープや各種プローブのほか、真空ポンプや分光器なども使っています。

藤原さんの足元に見えるのが最近購入された遠心分離機。

藤原:最近、遠心分離機を購入していただいたのは、とても嬉しかったです。昨年まではわざわざ農学部まで装置を借りに行ってました。今は実験室の中で使えるので、効率よく実験を進めることができています。

佐藤(蒼):山の中で人工的に落雷を発生させるために使っているのが、印加装置です。小学校での出張授業の際に高木先生はこの装置を使って子供たちの前で雷を発生させてみせるんですが、バチッという大きな音がして、子供たちには大ウケですよ。

皆さんの普段のコミュニケーションはいかがでしよう。

佐藤(太):お昼ご飯は研究室の仲間とご飯を食べに行くことが多いですね。

藤原:私は弁当派なんですが学食でみんなと一緒に食べています。理工学部の周囲には飲食店が多いので、たまに外食もしています。

佐藤(蒼):行きつけの定食屋に研究室のメンバーで行くんですが、ここがとんでもない量の食事を出してくれるんですよ。学生向けということなんでしょうね。とてもありがたいです。

研究室の様子。

社会から必要とされているという実感

電気工学を学んでいてよかったと思うことを教えてください。

藤原:日常生活でも活かせる知識が身についたことです。実は高専時代に先生の勧めで第二種電気工事士の資格を取得しました。将来のために手に職をつけたかったんです。まだこの資格を活かせた経験はありませんが、いつか必ず役立つと考えています。

佐藤(太):私も実践的な知識や経験を積むことができてよかったと思います。就職活動でインターンシップに参加した際は、電気回路や電磁気学・実験・プログラミングなどの知識を活かす場が多いと感じました。勉強に励むことがそのまま就職の準備にもつながっているというのが実感です。

佐藤(蒼):私は電気的な現象やエネルギー関係のことについて関心を持つようになりました。特に静電気の回避方法やカーボンニュートラルの話題など、電気工学を学んだからこそ、強い興味を持てると感じています。研究室の仲間も、冬は静電気対策について盛り上がっています。

佐藤太進さんが就職のことに触れましたが、この点についてはいかがですか。

佐藤(蒼):確かに電気工学を学んでいると圧倒的にニーズがあると感じます。例えば一見関係のないような農学系の企業でも電気の技術者は必要ですし、社会全体から求められていると思います。

佐藤(太):研究室の同期や電気学科の友人も、比較的早い時期に内定が出て就職活動を終えています。

藤原:私はまだ就職活動を経験していないのですが、友人は順調に就職が決まったようです。

ありがとうございます。では皆さんの今後の夢や目標を教えてください。

皆さん、今日はありがとうございました。

※インタビューへのご質問、お問い合わせにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

バックナンバーを絞り込む

研究キーワードから探す

大学の所在地から探す

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。