vol.27 徳島大学

学生インタビュー vol.27

パワエレ技術を活用して、 社会に貢献したい。

徳島大学 北條・山中研究室

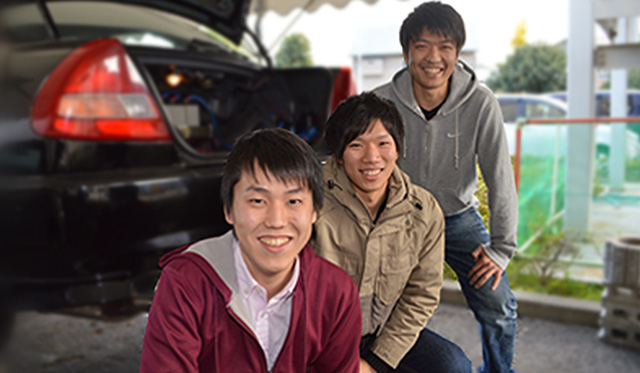

武田 秀一さん、小松 誉宙さん、藤本 純さん

徳島大学の北條・山中研究室は、北條昌秀准教授、山中建二助教の2名の教員のもと、パワーエレクトロニクスを専門に研究を行っています。研究テーマは「電力系統」、「再生可能エネルギー」、「モータ駆動」の3つで、電気工学に機械的な要素も織り交ぜながら研究しているのが特徴です。今回ご登場いただいた3名も各研究テーマのもと、大きなやりがいを持って研究に取り組んでいます。

※2013年12月現在。文章中の敬称は略させていただきました。

再生可能エネルギーとモノづくりを学べる研究室

皆さんはなぜ電気工学を志望されたのですか。

武田:元々モノづくりが好きだったので、工学部に行きたいとは思っていました。ただ具体的に何を学ぼうかは迷いました。将来は、人々の生活基盤を支える発電所やロボット、再生可能エネルギーなど、やりたいことがいっぱいあったのです。徳島大出身の中村修二先生が発明された青色LEDのような大きな発明をしてみたいというのもありました。なかなか一つに絞れず、すべての基礎を学べる電気工学に進むことを決めました。

北條・山中研究室に入られたのは、何か理由がありますか。

武田:徳島大学に入って学ぶうちに、再生可能エネルギーに興味がわきました。北條研究室は電力系統と再生可能エネルギーを研究している研究室でしたので、自分のやりたいことに一番合っていると思ったからです。

小松さんは高専出身ですが、高専でも電気工学科だったそうですね。

小松:はい。ロボコン(※1)を見て高専に興味を持ちました。電気工学科を選んだのは、ロボットなどの機械を動かしているのは電気工学なので、それを学びたいと思ったからです。それに高専ですと、卒業後に就職か大学への編入か、選択肢があったのも魅力でした。

大学に編入されて北條・山中研究室に入られましたが、その理由も教えてください。

小松:高専では、心電図を非接触でとるという研究をしていましたが、大学で様々な授業や実験を通して学ぶうちに、エネルギー分野に興味を持つようになりました。モータは電気エネルギーを機械エネルギーに変えるものですので、ぜひ学びたいと思うようになりました。

(※1)ロボコンについては電気工学のイベントをご覧ください。

小松さん同様、藤本さんも高専の出身ですね。どうして電気工学科に進まれたのですか?

藤本:もともと理系が得意だったのですが、中学の時に高専のオープンスクールに行って電気工学科に興味を持ったのがきっかけでした。オープンスクールでいろいろ見た中で、電気が一番楽しそうだったのです。また先生が「電気は身近なので、幅広い分野で活躍できるよ」っておっしゃっていたのも理由になりました。

その後、徳島大学に編入された理由は?

藤本:就職ではなくて大学編入を選んだのは、もう少し幅広い視野を身につけたいと思ったからです。高専では電子回路を学んでいて、モノづくりの実験がとても楽しくて、北條先生の研究室を志望したのも、モノづくりが出来るからでした。

ディーゼルエンジンの環境負荷を下げる

皆さんの研究内容について教えてください。

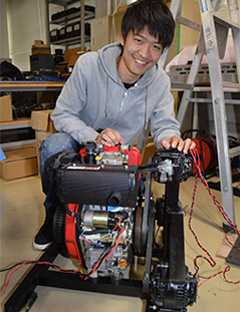

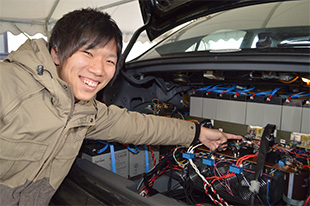

藤本:私は、電動ターボによるディーゼルエンジンの黒煙減少システムについて研究をしています。ディーゼルエンジンは過大な負荷がかかる時などに燃料が不完全燃焼になり、黒煙が排出されます。その不完全燃焼を、電動ターボを用いて減少させる研究を行っています。

具体的にはどのようなことですか。

これが研究対象としている、ディーゼルエンジンのサンプルです。

藤本:そうですね。簡単に言えば、ディーゼルエンジンに電動ターボを付けて燃焼用の空気を過給することで不完全燃焼をなくし、環境負荷を下げようとしています。この研究のターゲットは海外です。日本国内では黒煙が出るディーゼル車は少ないのですが、発展途上国などでは黒煙が排出される車がまだ多いのです。

だからといって、それらの車を一気に買い替えるわけにはいきませんね。

藤本:はい。そこでディーゼルエンジンに私たちの研究している電動ターボを付け足せば、車を買い替えなくても環境負荷を減らすことができるというわけです。

日本の消費電力6割「モータ」の高効率化に貢献する

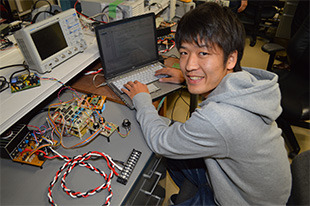

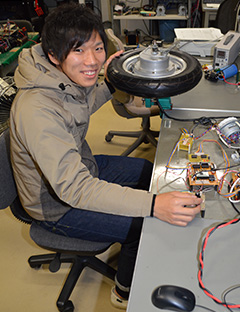

小松さんはモータドライブに関する研究をされているそうですが。

小松:はい。今の日本では消費電力の約6割がモータで消費されているそうです。モータのより高効率な制御方法を提案することで、省エネルギー化に貢献したいと考えています。

モータはあらゆる産業に使われていますね。

小松:そうですね。モータと一口に言ってもいろいろな種類があるので、それぞれに最適な制御方法の提案ができることを目指して研究を行っています。手始めとして、高速モータへは「120度通電方式」が最適なのではないかと考えています。

120度通電方式にすると高速モータの高効率運転が可能になるわけですね。

小松:そう考えて研究に取り組んでいますが、減速時の制御が一番の課題です。安価で高効率な制御方法が提案できるようにがんばっています。

太陽光エネルギーを可能な限り活用するために

武田さんはいかがでしょう。

武田:私は太陽光発電が大量に電力系統に連系した場合に問題となると想定されている電圧維持について研究しています。具体的には、パワエレやスマートグリッド技術を活用して、太陽光発電の出力を抑制することなく電圧を適正範囲に維持するというもので、太陽光エネルギーを可能な限り活用するのが狙いです。

太陽光発電が大量に連系すると電圧が電気事業法で定められた適正範囲を超過してしまう恐れがあると聞きます。

武田:そうですね。そこで私は、太陽光発電システム中の系統連系インバータの無効電力(※2)制御と家庭用蓄電池への充電を併用することで、電圧逸脱を防止する研究をしています。

なるほど。難しいのはどのあたりですか。

武田:インバータでの無効電力制御は現在も行われていますが、難しいのは、無効電力制御と蓄電池への充電のバランスをどう最適化するかということです。もし大量の蓄電池が必要になるとコストが過大になってしまうので、スマートグリッドのように複数の家庭で蓄電池を共用するということも考えています。

(※2)無効電力とは

交流の電気には、有効電力(仕事に変わる電力)と無効電力(仕事に変わらない電力)がある。詳細は学生インタビュー「東北大学」をご覧ください。

失敗体験を次の成功の糧にして

研究において印象に残ったことを教えてください。

小松:研究室全員で、ガソリン車の一部を改造して電気自動車をつくっていることです。みんなで毎日作業を行い、実際に動いたときは嬉しかったですね。

小松さんはどのへんをつくられたのですか。

小松:私一人ではなく全員で協力して取り組んだのですが、モータを駆動するインバータ周りを担当しました。

結局、電気自動車は完成したのですか。

小松:動くようにはなっていますが、完成したというわけではなく、まだまだ改良を行っているところです。

藤本:失敗もありました。計測器を壊してしまったこともありました。

小松:失敗したときは、すごく落ち込みます。

武田:二人は高専から実験を行っていますから、そういう失敗をした時の落ち込み方はすごいんです。でも、失敗で終わらせないという気持ちで研究を続けていますね。

小松:はい。そこで原因をしっかりと分析して、失敗体験を次に活かすようにしています。

藤本さんは印象に残っていることは何ですか。

藤本:モータのドライブ回路などを自らはんだ付けして、モノづくりをしています。しかし実際には理論通りに行かないことも多く、試行錯誤の連続ですね。だから製作した装置を用いて実験がうまくいった時は、とても嬉しいです。

武田さんはいかがですか。

武田:私は、太陽光(PV)パネルを用いたMPPT制御(※3)の実機実験を行った際に、印象に残っていることがあります。目では日射量の変化は、分からないほどの晴れた日だったのに、PVパネルの発電出力は何も制御しないと予想以上に激しく変化することです。PVパネルの発電出力が太陽の位置や雲などの気象条件によって受ける影響の大きさを改めて感じました。

(※3)MPPT制御とは

MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式。太陽光発電の仕組みのひとつで、気象条件などの変化で常に変動する最適動作点(出力がもっとも大きくなる箇所)に追従しながら動作する方式。

自分が手掛けたインバータ周りは、だいたいこの辺りです(小松さん)。

電気の重要性を伝えるイベントにも積極的に協力

研究室では、イベント等にも積極的に参加されているそうですね。

武田:例えば学園祭などでは講座開放をやっています。普通は学園祭と聞くと屋台のようなものをイメージされるでしょうが、我々は普段の研究について、一般の方々でも楽しめるような形で発表しています。

一般の方々でも楽しめるイベントとはどういうものでしょうか。

地元の科学館のイベントで使った看板とラジコンです。2日間で約300人のお客様が集まりました!学祭にも出展しています。

武田:例えば、研究室で作った電気自動車に乗っていただいたり。あとは、地元にある科学館からの依頼で、館内のイベントにドライブをシミュレーションできるラジコンを提供したこともありました。

設備もかなり充実していますね。

小松:溶接やボール盤、旋盤等の設備があり、機械作業も行えます。高専では学校が設備を持っていたのですが、ここでは研究室が持っているというのが率直にすごいと思いました!

研究室でのコミュニケーションはいかがでしょう。

席の距離がとても近いので、困ったときはすぐに助け合える環境です。

藤本:週に一度は報告会を開いて、進捗状況について発表し、みんなで意見交換をしています。普段もみんなで一緒にご飯を食べに行きますね。車で通っている人が多いので、お酒の機会は少ないですが。

小松:先生とも定期的にご飯を食べに行くので、いろいろ相談しやすいと思います。今、イベントの話が出ましたが、そうした機会を通じて仲間意識が深まっていくという感じですね。

将来も電力とモノづくりに関わってきたい

皆さん、研究以外の学生生活についてはいかがですか。

藤本:私はサッカーのサークルに入っていて研究がない日は汗を流しています。やっぱり研究だけだと息が詰まって、悪循環に陥ることがあります。そんな時はサッカーでリフレッシュすると、別のひらめきが生まれたりしますね。

小松さんはアルバイトに打ち込んでいるそうですね。

小松:ええ、夕方からホテルの配膳スタッフのアルバイトをしています。研究室は、忙しくて時間に追われるイメージがあるかもしれませんが、しっかり予定を立てて生活していれば時間のゆとりはつくれると思います。

武田:私は、日々のスケジュールはあまり決めていません。フレキシブルに予定を立てて、自分のペースで研究やイベントの準備などをしています。

今振り返って、電気工学を学んでよかったと思うのはどういうことですか。

藤本:電気に対する知識がついて、身近にある電気製品などへの理解が深まりました。日常使う家電製品なんかも、実はすごいんだ、と思えました。自分の中の発見ですね。

小松:私も電気工学を学んだことで普段使っている製品にどう電気工学が活かされているのか、理解が深まりました。例えば、家電量販店に行っても、扇風機を見たらインバータはこう使われているんだって考えたり。また、研究については、何ごとに対しても“そもそも論”をよく考えるようになったと思います。

武田:私は高校時代、電気についてはただ好きで興味があるだけというレベルでした。それが続けて学んできたことによって知識が増え、その知識の裏付けを研究で体感できたっていうのが嬉しいです。ずいぶん幅広い知識が身についたと感じています。

将来の就職についてはいかがですか。

藤本:やはりモータドライブが好きですので、モータ関係の知識で社会貢献ができるような仕事ができればと考えています。

小松:車の駆動方式がエンジンからモータに換わってきているように、モータの使用範囲を広げていくことで社会に貢献したいと思っています。少しでも環境に配慮した製品や活動に携わりたいですね。

武田さんは就職が内定したそうですが。

武田:はい。卒業後は重電メーカーに就職して、これからも電力の世界で生きて行こうと思います。希望としては再生可能エネルギーに携わりたいですね。大学4年間と大学院2年間の末に選んだ道を信じて毎日を頑張りたいです。

そうした志をいつまでも大切に。皆さん、ぜひそれぞれの分野でご活躍ください。今日はありがとうございました。

※本インタビューは、取材先のご要望により、音引きを省略いたしました。(パワーアカデミー事務局)

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

バックナンバーを絞り込む

研究キーワードから探す

大学の所在地から探す

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。