vol.12 愛媛大学

学生インタビュー vol.12

送電設備の建設にかかわりたい。電気の面白さを子供たちに伝えたい。

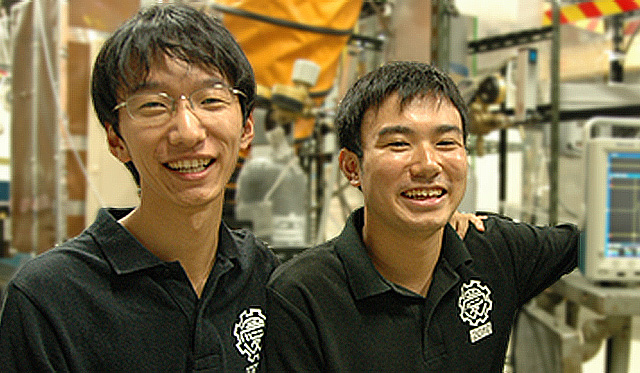

愛媛大学 門脇研究室

大村 優樹さん、悦田 隼さん

愛媛大学 門脇研究室は、高電圧・放電現象を専門に研究しています。「高電圧研究室」の異名を持ち、日々、高電圧・放電現象の新たな可能性を追求しています。

※2010年10月現在。文中の敬称は略させて頂きました。

高電圧の大迫力に圧倒された!

電気工学を志望された理由を教えてください。

大村:特別に電気を意識したわけではなく、高校で進路を選ぶ際に、何となくものづくりがしたいと思って、工学部を志望しました。その中でも最も汎用性があると思って、電気工学へ進みました。

悦田さん、お願いします。

悦田:実は、私の父親が電気工事士をしています。中学生や高校生のとき、父親の職場見学に行って「カッコいいな」と思ったことがきっかけです。父は現場で働いていますが、私は大学で深く電気工学を勉強したいなと思って志望しました。

門脇研究室に入られた理由も教えてください。

大村:愛媛大学では、学部1年生向けに行われる研究室紹介で、すべての研究室の活動の様子を知ることができます。その際、門脇研究室で「雷が発生する動画」を見せてもらって「面白そうだなぁ」と思ったのが理由です。この研究室では実際に雷が目の前で見られるのではないかとワクワクしましたね(笑)。

悦田:私は「高電圧研究室」という名前です。凄そうな名前だなぁと思ったのが最初のきっかけです(笑)。また、高所作業車で電線を扱う作業など、父親の職場見学で高電圧に関係する設備や作業に触れていたことも一因だと思います。

高電圧の不思議な力で「有毒ガスを分解する」「新種食物の種を守る」

大村さんの研究内容を教えてください。

大村:私の研究は「極性反転パルス放電によるトルエン含有ガスの浄化」です。トルエン含有ガスとは揮発性有機化合物の一種で、"VOC"という環境を汚染する有毒ガスのことです。この有毒なVOCガスを、極性反転パルスという放電現象を利用して、無害なCO2に変える研究です。

極性反転パルスは何故有毒なVOCガスをCO2に変えることができるのですか。

大村:通常、燃焼により熱を加えることでVOCガスを分解するのですが、極性反転パルスによる放電エネルギーはとても大きく、これを利用すると熱を加えるよりも効率的にVOCガスを分解できるのです。また、放電エネルギーによる分解は、燃焼より遥かに分解率が高いという利点もあります。

通常は、熱によってVOCガスを分解しているのですか。

大村:そうです。通常、VOCガスは石油と一緒に燃やして消滅させます。しかし、石油を燃やすことになり、環境への影響も無視できません。

良いことばかりだと思うのですが、なぜ実用化されていないのですか。

大村:小規模なら実用化されていますが、本格的な普及にはほど遠い状況です。技術的に、放電では大量なガス処理がまだできないのです。大量のVOCガスを一度に処理する技術が確立しているので、未だに燃焼処理に頼っているのが実情です。この課題を解決して、ぜひ実用化していきたいですね。

一般的な高電圧のイメージと違う研究のように感じますが。

大村:そうかもしれません。高電圧というのは、幅広い分野に応用できる学問なのです。例えば、学部所属時は「食物の種に放電して芽が出ないようにする研究」をやっていました。海外では、せっかく食物の品種改良に成功しても、芽が出た後で苗ごと盗まれるケースがあるのです。その対策として、放電により芽を出さないようにする試みです。もちろん、味は変化しません。基礎研究の段階で、まだまだ実用化には至りませんが、高電圧には本当に不思議な力がありますね。

実験装置からプログラムまで、一からものづくり

悦田さん、お願いします。

悦田:私の研究は「モーター用絶縁材料のインバーターサージによる劣化機構の解明」です。モーター用絶縁材料とは、主に電気自動車やハイブリッド自動車のモーターに用いられる絶縁材料(電気を通さない材料)のことです。

電気自動車やハイブリッド自動車に関係する研究ですね。

悦田:そうです。インバーター駆動で動くモーターは、駆動するときにインバーターサージという現象が発生する場合があります。インバーターサージとは、インバーターの半導体スイッチをオンするときに、通常の数倍の高電圧が発生する現象です。これによって、絶縁材料が劣化しないかどうかを診断する研究です。

実際にモーターの絶縁材料は劣化するのですか。

悦田:はい。そういう内容の学会報告も行われています。私は、実際にどういう劣化が起きるのかを、化学メーカーと共同で研究しています。一緒に実験することはないのですが、ディスカッションや材料の提供などで協力して頂いています。

これまで研究していて印象に残ったエピソードがあればお願いいたします。

悦田:高電圧ということで志望した研究室でしたので、入る前は、ものすごい機械をいじるのかなと思っていました。ところが、門脇研究室では、基本的に実験装置を自分たちで一から作るのです(笑)。旋盤やボール盤などを使用して、機械加工まで、すべて自分たちでします。もちろん、私の研究もそうです。

大村:私も同じで、一からものづくりをすることに驚きましたね。門脇研究室は、ほとんど自分達で実験装置を作るので、製品を買うということがまずありません。先ほど言った"パルス放電"を発生させる高電圧発生装置も、ほとんど私の手作りです。はんだ付けによる電子回路の製作や回路設計もします。もちろん、高電圧も扱います。また、ものづくりだけではなくて、簡単なプログラムもつくったりします。

イベント、学会、OB交流・・・研究室生活を満喫しています

教授や研究室の仲間とどのようなコミュニケーションをとっていますか。

大村:行事が盛んですね。夏にはソフトボールやサッカー、2泊3日のキャンプがあります。

キャンプはどこに行かれるのですか。

大村:先生が大変な釣り好きなので、魚が釣れるところならどこにも行きます(笑)。今年は愛媛の愛南町須ノ川というところへ行きました。星がすごくきれいなのが印象的でした。先生が釣ってきた魚を、朝食時に食べさせて頂きました。ちなみに、先生に魚をさばいてもらいました(笑)。

悦田:朝の味噌汁の魚は絶品でしたよ。私たち学生も釣りをしますが、どちらかというと泳いで遊んでいます(笑)。

ソフトボールはいかがですか。

悦田:ゴールデンウィークにOBの方々とソフトボール大会があります。OB会も兼ねています。

大村:毎年、学部生がOBの方にハガキを送り、参加者を募って開催しています。一次会がソフトボール、二次会が飲み会です。OB会では、企業の情報や「働く意義」など、色々な話が聞けるので、とても有意義な場です。

社会人の先輩とつながりが持てるのは、研究室のいいところですね。他にありますか。

大村:月に1回、月報という報告会があります。学部や院のメンバーでグループをつくって、研究発表を行います。プロジェクターを使ってパワーポイントで本格的に発表するのですが、場慣れができて、特に学会発表に向けた良い経験になりますね。

人前での発表に場慣れは大事ですね。学会活動について具体的に教えてください。

悦田:つい最近、電気学会四国支部大会に参加して、モーターの絶縁材料に関する研究を発表しました。初めてだったので非常に緊張しましたね。鋭い質問が飛んできて、タジタジになりました。次はもっと大きな学会なので、この反省を活かしたいと思っています。

大村:門脇先生は、「研究して終わりではなく、その成果を発表してこそ意味がある」とよく言われます。そのような方針なので学会活動は盛んです。私は去年、修士1年の時に3回、学会に出させてもらって、京都や東京へ行きました。

悦田:国際学会に参加するチャンスもあります。毎年というわけではないのですが、先輩達もイギリス、台湾と参加しています。私はまだ1年なのでぜひ来年は行きたいですね。

平均的な1日のスケジュールを教えてください。

悦田:修士1年なので授業に出ていることが多いです。そして、授業の合間にものづくりをしています。この研究室は高電圧を扱っているので、安全面から実験や工作は日が暮れるまでとしています。その後は、実験のデータ整理等を行って一日が終わる、という流れです。アルバイトは、学部の頃からずっと塾の講師をしています。

大村さんはいかがですか。

大村:基本的に、朝10時から夕方5時まで研究室で研究しています。1日のスケジュールは時期によりまったく違っていて、月によっても違う感じです。年度初めは実験装置を作るので、設計図や加工などを行います。それから実験、考察、もう一回実験、という流れで一年を過ごします。

就職氷河期でも電気は就職に強い(大村)、助け合いの精神を学びました(悦田)

電気工学を学んでよかったと思うことを教えてください。

大村:門脇研究室は、ものづくりの作業を一から全部するので、基本的なものであればおおよそのものは作れる自信がつきました。私はもう就職先が決まりましたが、どこの企業や部署にいっても通用するスキルが身についたと思います。

どちらの会社に就職される予定ですか。

大村:電力会社に総合職で採用されました。当然、面接のときに、ものづくりをやってきたことや高電圧に関わる知識などをアピールしました。他にプレゼンテーション能力もアピールするなど、研究室で学んだ色々なことが活かせました。

今、就職活動は大変厳しいと言われていますが、実際はいかがでしたか。

大村:愛媛大学に関する限り、電気系の学生は就職できています。門脇研究室も、5月の初めには全員の就職先が決まっていました。私たちの1つ上の先輩が一番厳しかったと思いますが、結局、全員就職できました。電気系は就職に強いと言いますけど、本当だと思いましたね。

悦田さんは、電気工学を学んでよかったと思うことは何ですか。

悦田:門脇研究室は仲間意識が強く、誰かが実験で失敗して困っていると、常にみんなで助け合います。実験装置を一からつくるので、当然、失敗することも多いのです。私の場合、そういう助け合いの精神を学びましたね。ものづくりというのは絶対に一人ではできないですから。

なるほど。

悦田:言い忘れましたけど、今、着ているのは研究室で作ったTシャツです(笑)。

"High Voltage."高電圧ですね!

大村:去年はじめてつくったのですが、これから毎年みんなでつくっていこうと決めています。

皆さんの団結ぶりが伝わります。最後に、将来の夢や目標を教えてください。

大村:個人的には、地図に残るような仕事がしたいという思いがあります。自分がつくった構造物が、実際に地図に残ったら勲章になるかなと思っています。

そうですね。電力会社の仕事は、地図に残る仕事ですね。

大村:はい。就職が内定している電力会社では、送電に関わる仕事を希望しています。もし送電に携われたら、鉄塔を建設するなど幹線工事に携わるチャンスがあるかなと思っています。

悦田さんはいかがですか。

悦田:私も電力を含めて電気系の会社に勤めたいと考えています。当たり前のように使われていますが、生活に不可欠な電気に関わる仕事に就きたいという気持ちがあります。それから子供が好きなので、電気工学やものづくりの面白さを次世代へ伝えていく普及活動にも携わりたいと思っています。

本日は、高電圧研究の現場をうかがえて大変勉強になりました。ありがとうございました。

- 国立/愛媛県

- 愛媛大学大学院 理工学研究科 電子情報工学専攻

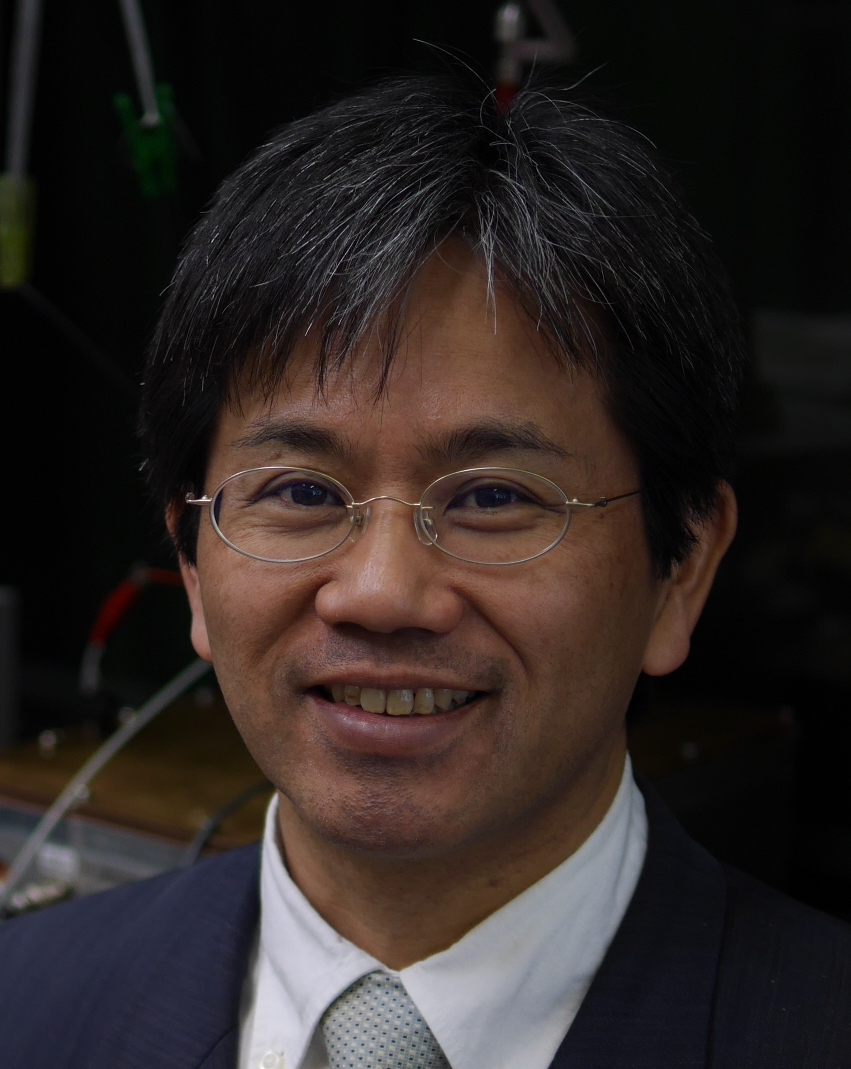

門脇 一則 准教授(かどわき かずのり)

1980年代からの歴史ある実験系研究室で、液体および固体誘電体の高電界現象に関する研究を進めてきました。最近はこれらの研究に加えて、高電圧ナノ秒パルス放電の環境保全技術への応用研究にも注力しています。現在の人員は,准教授1名、大学院生(9名)と学部生(4名)です。

※インタビューへのご質問、お問い合せにつきましては、「こちら」にお願いします。

バックナンバー

バックナンバーを絞り込む

研究キーワードから探す

大学の所在地から探す

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。