vol.24 津山工業高等専門学校

研究者コラム vol.24

「学生とともに過ごす」

津山工業高等専門学校 電子制御工学科

桶 真一郎 准教授

桶 真一郎

津山工業高等専門学校 電子制御工学科 准教授

- 2003年3月

- 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 修士課程 電気・電子工学専攻 修了

- 2003年4月

- 豊橋技術科学大学 工学部 電気・電子工学系 教務職員

- 2006年4月

- 豊橋技術科学大学 工学部 電気・電子工学系 助手

- 2006年10月

- 豊橋技術科学大学 工学部 電気・電子工学系 助教

- 2009年9月

- 津山工業高等専門学校 電子制御工学科 講師

- 2014年12月

- 津山工業高等専門学校 電子制御工学科 准教授

主に持続可能エネルギーシステムの研究開発に従事(太陽光発電、日射量予測、気象モデル、高効率農業など)

【津山という街】

鶴山公園の桜

津山は岡山県の北部の盆地にあり、古くは美作国とよばれ津山藩の城下町として栄えた街です。かつては山陽と山陰とをむすぶ交通の要衝であり、津山駅を中心として東西南北に線路が延びています。現在の津山市は、人口が約10万人の地方都市です。残念ながら、古くからある商店街にはシャッターが下りた店が目立ちます。しかしながら、街はまだまだ元気だと思います。JR津山駅の改札を出たときに「なんてところに来てしまったんだ」と思ってしまうことはやむを得ませんが(私も初めて来たときにはそう思いました)、そこから徒歩10分程度で、楽しいお店が軒を連ねる楽しい街角に行くことができます。都会のような華やかさはありませんが、おいしいお酒とおつまみを食べられるお店がいくつも隠れています。

B級グルメとして注目を浴びたホルモンうどんが有名ですが、山陰・山陽の海の幸が両方とも味わえることや、干し肉や煮こごり、そずり鍋といった郷土料理が豊富なことも魅力的です。また、水に恵まれた土地であることから、おいしい地酒もあります。春には津山城址・鶴山公園の桜がとても見事です。ぜひ遊びにきてください。

このような街に津山高専はあります。

【高専での研究室運営】

本校では、通常、本科5年生が研究室に配属されます。配属されたばかりの5年生は、まずは基礎的な知識や技術を学び、その後、各自の研究テーマに基づいて教員や先輩のアドバイスを受けながら研究を進めていきます。このあたりのことは、はじめて研究室に配属された大学4年生とほとんど同じだと思います。ただし、大学院進学者が一定数いる大学工学部と異なり、多くの学生は就職や大学への編入学などのため、1年間の研究生活ののち高専を去ります。高専の成り立ちやその位置づけを考えるとやむを得ないことですが、研究の継続性の観点からは苦しいことです。おそらく、このことで頭を悩ませている高専教員は多いのではないでしょうか。一方で、高専には専攻科という制度があります。

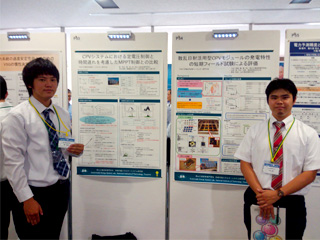

平成27年電気学会電力・エネルギー部門大会でポスター発表をする専攻科生

専攻科に進学すれば、本科卒業後の2年で大学の学部卒業者と同じ学士の学位を修得できます。その後、大学院への進学も可能です。専攻科では、本科と同じ研究室で研究を継続することが多いです。年齢は大学3~4年次にあたりますが、大学院生と同様に研究を中心とした学生生活を送っています。ですから、毎年最低1名は専攻科に進学する学生を確保することが、研究を進めていく上で非常に重要です。そのために、というわけではありませんが、本科5年生(あるいは進路を決める4年生)に対しては、研究生活の楽しさやおもしろさを、授業の合間などの機会をみつけて伝えるように心がけています。

YPC奨励賞・優秀発表賞を受賞

今年度、私の研究室は本科5年生が5名、専攻科1年生が1名、専攻科2年生が4名と、計10名の大所帯となりました。個人的に、高専の本科5年生は学部4年生と同等の、専攻科生は大学院生と同等の研究遂行力をもっていると感じており、そのつもりで指導しています。また、学生たちもその期待に十分に応えてくれています。平成27年電気学会電力・エネルギー部門大会では、本研究室の専攻科生がYPC奨励賞・優秀発表賞を受賞しました。大学生・大学院生に混じっての快挙ですから、高専生の確かな実力を示すことができたのではないかと思います。

このような活動は、学外向けとしてはもちろん、学内向けのアピールとしても有効です。専攻科に進学したいという希望をもつ学生を集めることが、高専での研究における好循環を生む条件といえるでしょう。

【高専生の頼もしさ】

実験の様子

高専生はどのような学生たちかと問われれば、私は、頼もしい学生たち、と答えるでしょう。試験前の一夜漬けでいい成績を取ろうとする学生は少なからずいますし、やんちゃな学生や大人の決めたルールになかなか従わない学生もいます。しかし、彼らも基本的にはまじめで、きちんと話をすれば理解する力をもっています。私がもっとも感心していることは、手を動かすことをいとわないことです。たとえば、製作した装置がうまく動かないときには、少しずつ改造・改良しながらうまくいくまで何度もやり直します。実験もおなじようにすすめることができます。面倒がらずに自らの手を動かし解決しようとすることは高専生の大きな長所だと思います。これは、低学年次から経験する実験・実習や、実社会での応用を強く意識して説明される座学を通して身についているのではないかと思います。ただし、その反面、論理的に考えるより先に手を動かしてしまう学生もいます。なかなかうまくいかなかった実験に突然成功したものの、なぜうまくいったのかはわからない、ということもありました。

多くの高専生は、目の前の課題を自分の力で乗り越える力を備えています。ですから、研究室の学生には、課題を設定したうえでその解決策を自分で考えるように指導しています。まだ若い彼らですから、なかなかうまく行かないことも多々あります。それでも辛抱強く待っていれば、こちらが驚くようなアイディアを出してくれることもあります。そんなときには彼らのことを本当に頼もしいと感じます。高専の教員の大切な役割のひとつは、そのような彼らの力を最大限に生かせる舞台に送り出すことだと考えています。

【研究室のイベント】

仙酔島での夏合宿(カヌー)

学生が研究室に親しみを感じられるように、いろいろなイベントを企画しています。平成27年の夏には、広島県福山市鞆の浦の沖合に浮かぶ仙酔島で夏合宿をしてきました。グループ討論のようなまじめな企画だけでなく、キャンプや釣り、バーベキューなどを楽しみ、研究室メンバーの親睦を深めることができたのではないかと思います。とくに、10人の学生を3グループに分けそれぞれが明確なテーマを決めて活動する企画では、それぞれのグループがカヌー、磯釣り、島内探検などの特色ある活動を考え、とても充実した時間を過ごすことができました。夏合宿のほかにも、バーベキュー大会やたこ焼きパーティ、忘年会など、ことあるごとに集まってワイワイ楽しんでいます。

このようなイベントは、在籍している学生に対する福利厚生の意味だけでなく、低学年の学生に対する宣伝活動を兼ねています。いい学生(成績優秀者に限らず、やる気のある学生、活発な学生など)を獲得するために効果があると思って開催しています。また、その様子を研究室のwebサイトにこまめに掲載したり、授業中のコーヒーブレイクとして話したりしています。ただ、私の研究室は常に人気があるとはいえません。なぜでしょうか。それでも、何もしないよりはましだろうと考えて続けていますし、これからも続けていこうと思っています。

仙酔島での夏合宿(磯釣り)

仙酔島での夏合宿(島内探検)

【高専ではたらくということ】

高専に赴任する前は、大学に勤務していました。高専に来てつよく感じたことは、学生との距離の近さと地域社会からの熱い視線です。

平成27年度の後期、私は講義や実験実習などで週15コマを担当しました。かなりの忙しさでした。それでも、常に学生の成長を目の当たりにできることに大きな喜びとやりがいを感じています。学生たちは、15~20歳(専攻科生は20~22歳)の人生でもっとも急激に成長する時期を高専で過ごします。たった1週間ほどでよくもわるくも別人のように変わってしまうことも珍しくありませんから、とてもスリリングな日々を送ることができます。また、彼らは若い(幼い)ですから、感情表現がストレートです。楽しいときには笑い、嫌なことがあれば不機嫌になります。大人同士のつきあいに慣れた身としてはあまりの直球ぶりにおやっと思うこともありますが、大人になる一時期をともに過ごしているのだと思えば本気で腹を立てることはありません(たぶん・・・)。

地域社会からの高専への期待はとても大きいものがあります。人材の供給源としてはもちろん、地域企業の技術アドバイザーとしての役割を担っています。高専にいると、世の中には技術で困っている人がこんなに多くいるのだなぁと感じさせられます。地域から寄せられる相談には、学術論文には到底つながらないものが数多くあります。しかし、それらに真摯に対応していくことが、地域で応援される高専への第一歩だと思っています。また、ときには小さなきっかけから大きな成果を得ることもあろうかと思います。まさに、情けは人のためならず(私も、地元企業との共同研究をきっかけにして大型の予算を獲得することができました)。

高専の教員は忙しいです。授業に加え、部活動の顧問、学生寮の宿直、その他いろいろな校務など、時間と手間が必要な業務が数多くあります。近年は、高専機構本部による拙速とも思えるような合理化・画一化の波が押し寄せてきています。それでも、高専ではたらくことによって得られる喜び、充実感はすばらしいものです。博士課程学生のみなさん、ポスドクのみなさん、大学の若手教員のみなさん、企業で経験を積んだ技術者のみなさん、高専の教員になりませんか。未来を担う技術者や研究者を一緒に育てましょう。学生とともに、お待ちしています。

研究室の学生たち

バックナンバー

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。