vol.32 埼玉大学大学院

研究者コラム vol.32

新しいスイッチをつくろう!

埼玉大学大学院 埼玉大学大学院 理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域

稲田優貴 准教授

稲田 優貴(いなだ ゆうき)

- 2014年3月

- 東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 博士課程修了

- 2014年4月

- 東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 特任助教

- 2015年4月

- 埼玉大学大学院 理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム工学コース 助教

- 2018年11月~現在

- 東京大学大学院 工学系研究科 客員研究員

- 2020年 6月~現在

- 東京大学大学院 工学系研究科 非常勤講師

- 2020年10月~現在

- JST さきがけ研究員

- 2021年 5月~現在

- 放送大学 非常勤講師

- 2022年 4月~現在

- 埼玉大学大学院 理工学研究科 数理電子情報部門 電気電子システム領域 准教授

電気工学の魅力

大切なものは目に見えない。「星の王子様」に出てくる有名な一節です。電気工学はまさにこれに当てはまるでしょう。とは言っても、電気は目に見えない、という意味ではありません。電気工学は、「電気」というキーワードを基に、世界の仕組みや構造を理解し、その知識を使って我々の生活をより便利に快適にする学術分野です。電気工学が扱う範囲は、小さ過ぎて見えない電子から、大きすぎて全貌を捉えることが難しい宇宙まで、多岐に渡ります。そして既に高い完成度に達している場合も多いため、現代社会を成り立たせている重要な学術分野である反面、普段は意識されないほど当たり前な存在になっていることもあります。例えば、電気工学が無いと電気をみなさんに届けることは出来ませんが、電気が何不自由なく使えることに、毎回毎回感動している人はいないと思います。つまり大切なのに意識できない(=目に見えない)ほど、我々の生活に溶け込んだ学術分野、という側面を電気工学は持っているような気がします。

電気工学が扱う範囲は多岐に渡るため、必然的に他分野との接点が多くなります。私は電気工学の中でも高電圧工学という分野で研究をはじめましたが、この高電圧工学は源流をさかのぼると実は、素粒子物理学とは兄弟関係にあります。高い電圧を扱う学問が、宇宙の最小単位を極める学問とどう関係するのか、不思議に思う人も多いと思います。素粒子物理学では、宇宙の最小単位を探究しますから、かなり荒い言い方をすると、まず全てのものを出来る限り粉々に分解する必要があります。分解するためには、ものとものを超高速に加速してぶつけます。加速するものは電子だったり陽子だったりイオンだったりするのですが、これらの粒子は電荷をもっているので、高い電圧(=高電圧)をかけると加速されます。そのため、より高い電圧が生成できれば、より高速の粒子を衝突させ、より細かく分解することが出来ます。つまり、宇宙の最小単位を突き詰めるためには、非常に高い電圧が必要となるのです。さらに粒子の衝突では、その衝突エネルギーから新しい最小単位が生成される、といったこと等も起こりますから、やはり高い電圧は必須なわけです。実際、粒子を加速するための装置や知見は、高電圧工学の発展に生かされていますし、その逆もあります。こうした例は数え切れないほどあります。このように電気工学は、既に高い完成度を得たと安住しているのでは無く、機械や建築、化学といった他の工学分野はもちろんのこと、理学や医学、薬学、農学などとも密に連携を取りながら、不断に進化・深化している学術分野であると言えます。

この不断の進化・深化は、誰かが準備した答えを即座に言い当てる、といった類のお勉強だけを積み重ねて実現できるものではありません。これまでと未来を見据えて、何が問題で何が必要なのかを見抜き、これらに解決策を与えうる面白い問いを立てること。そして、その問いに対して自分にしかないアイデアや技術を駆使して答えること。そういった自問自答の繰返し(=研究)が必要なのだと思います。電気工学は他分野と様々な接点を持ちますから、問い自体も複雑で、どう答えて良いのか分からないことも多々あります。皆が長年ためらってきた問いや思いもつかなかった問いを立て、それを解決したときには、筆舌に尽くし難い達成感があります(あるのでしょう)。それを実感できるのが電気工学の魅力であり、研究の醍醐味なのだろうと思います。

パワーアカデミーでやっていること

パワーアカデミーから研究助成のご支援を頂き、2018年度から新しい電力機器の研究を立ち上げることができました。この電力機器も、日常生活でその重要性が意識されることはありません。ですが、これがないと、電気を作る発電所や、電気を送る送電システム、電気を使う鉄道システムや高層ビル群などは作ることができません。ここでは、新しい電力機器の研究を立ち上げるに至った経緯と研究の内容を簡単に紹介したいと思います。

この電力機器の名前は【遮断器】と言います。大量の電気が流れる回路に設置されていて、電気の流れを入り切りする、いわばスイッチの役割を果たします。たかがスイッチ、と思われるかもしれませんが、実は、現代社会には無数のスイッチが潜んでいます。例えば、皆さんのご家庭にも絶対にある蛇口を考えてみましょう。蛇口はひねれば水が出て、ひねりを戻せば水は止まります。つまり蛇口はスイッチの役割を持っています。この蛇口がないと、水は永遠に出続けるか、一生出てこないかのどちからかしかありません。これでは生活できません。また、パソコンやスマートフォンといった電気をつかう装置の内部では、無数の小さなスイッチが協力して膨大な計算を行っています。このように、スイッチが色々なところに存在するおかげで、我々は便利で快適な生活が送れているのです。同じように、大量の電気を作って送って使う過程でも、スイッチは必要です。しかしこのスイッチは、雷に相当する桁違いに大きな電気を入り切りしなければなりません。さらに、未来の発電機と期待される太陽光や風力といった再生可能エネルギーがつくる電気は入り切りが非常に難しい、といった課題があります。こうした大きくて入り切りが難しい電気でも、いとも簡単に入り切り出来るスイッチ(=遮断器)は、現在のところまだ開発されていません。

この現状が打開できる「全く新しいスイッチを作ろう!」と思い立ったのがそもそものきっかけですが、そう思ったのは私だけではありません。そんなスイッチがあったらすぐにヒット商品になることはみんな分かっていますから、今でも世界中で熾烈な開発競争が繰り広げられています。ですから、敵は多いわけです。ではどうしたら勝てるのか。恐らく、他人と似たようなことをやっていてはダメなはずです。今までの常識を根底から覆す、斬新な発想が必要でした。

ひらめいたこと

いろいろ考えていると、ふとした瞬間に、こんな疑問がわいてきました。それは、

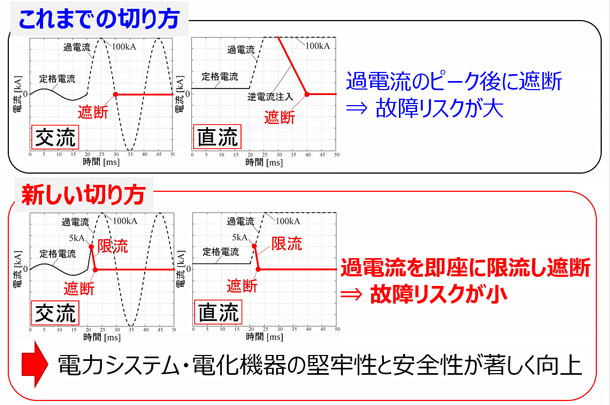

~なんで、今の遮断器ってこんな電気の切り方をしているんだ?~

というものです。これはいわば誰も疑ったことが無いのではないかと思われるほど、長年みんなが当たり前だと見なしてきた切り方でした。その証拠に、電気の切り方はこの60年、全く変わっていません。もっと昔から変わっていないかも知れません。でも、これが最善、もしくは最良だと証明した人もいない。だったら、これまでとは全然違う切り方の方が実は優れているんじゃないか、そう思いつきました。

もう一つ、思いついたのが、使い捨てる遮断器という、これもまた従来の常識とは相いれない奇抜なコンセプトです。遮断器では、雷に相当する桁違いに大きな電気を“何度も”入り切りできなければならない、私は学生の頃からそう思っていました。しかし、とある学会の懇親会で遮断器メーカーの人から聞いた話に、これまでの固定観念を180°覆されました。その人が言うには、雷に相当する桁違いに大きな電気を一回でも入り切りしたら、遮断器は一部、変形してしまうので、その部分は定期メンテナンスで取り換えるらしいのです。これは大きな衝撃でした。ということは、遮断器は一回だけ切れればよい、つまり使い捨てで何の問題もないのです。使い捨てであれば、その一回でどれだけ無茶苦茶に壊しても良い、ということになりますよね。どうせすぐ新しいものに取り換えるんだから。むしろ、無茶苦茶に壊す、と割り切った方が、いろいろと制約の多い設計負荷を軽減させることができます。そう考えると、どうせ交換するのにこれまでの遮断器はなぜあえて無茶苦茶に壊さないんだろう、という疑問が湧いてきました。だったら、遮断器の一部を完全に壊して使い、使い終わったらすぐに交換する、という遮断器があっても良いんじゃないか、試しに作ってみよう、ということになりました。

ちなみに固定観念を180°覆された話は、今となっては誰から聞いたのか思い出せません。記憶が飛んでしまうほど衝撃的な出来事だった、という側面もありますが、その話を聞いたのが懇親会3次会も終盤に差し掛かった丑三つ時だったので、私のまぶたも相当重くなっていました。このように将来の方向性を決める重要な出来事は、何の前触れもなく突然やってきますので、どんな状況でも重要なことだけはしっかりと覚えておかなければなりません。

ひとに恵まれる

試しに作ってみようとは言っても、遮断器には電気工学の全てが詰まっている、といっても過言ではないほど多くの分野の知識が必要となります。どう頑張っても一人で作ることはできません。私は、高電圧や大電流、放電プラズマ、レーザーのことであれば多少、鼻は利きますが、それ以外のことは良く分かりません。新しい遮断器を作るためには、私がカバーできない半導体デバイスや制御工学の知識が必要でした。こんなときにはこれらの専門家に協力を依頼することになりますが、誰にお願いしようか当てがなく困っていました。

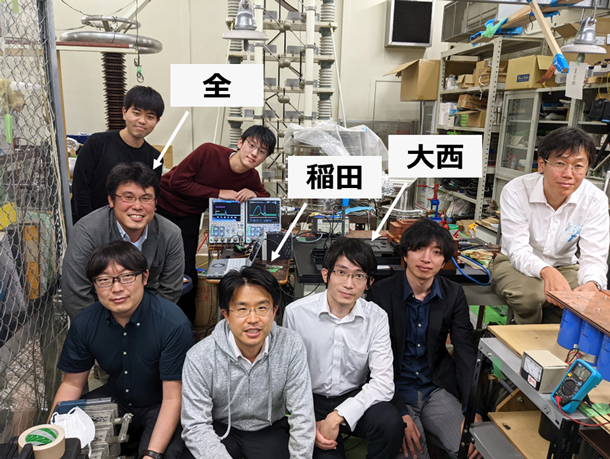

そんな時、学生時代の後輩と電気学会の全国大会で偶然すれ違いました。これが全先生です。私が教員になったばっかりで全先生がまだ学生だったとき、ハワイで学会があり、学会終わりには2人で現地のバスを乗り継いでサーファーの聖地ノースショアへ行きました。2人とも高波にさらわれて命からがら帰ってきたのも、今となってはいい思い出です。全先生は学生時代、プラズマで太陽電池を作っていましたが、教員になってからは研究分野をガラッと変えて、なんと半導体を使った遮断器の研究を始めたところでした。何という偶然!半導体デバイスを使っているだけでなく、さらに遮断器の研究をしているなんて、こんな奇跡の組み合わせは滅多にありません。渡りに船とは正にこのことです。早速夕食に誘って、新しい遮断器の研究を始めたいんだという話をしました。話しているうちにお互い楽しくなってきて、その日のうちに、今年のパワーアカデミー研究助成に応募しよう、ということまで決まりました。

もう一人、探していたのが制御工学の専門家です。使い終わったらすぐに交換する、この部分の担当者です。学生時代の後輩に相談したところ、ちょうど最近、教員になった同期がいるので紹介します、と言われてお会いしたのが、大西先生です。半導体製造装置の高精度位置決め制御系に関する研究などに従事されており、多方面でご活躍中です。私が教員で大西先生が学生だったとき、学内の研究発表会で何度か質疑応答をしたことがある程度の面識しかありませんでしたが、大西先生も本研究への参画をすぐに快諾してくれました。今思えば、数回しかしゃべったことのない人から共同研究をしよう、といきなり誘われて、2つ返事で快諾してくれる人はなかなかいません。これも非常に幸運なことだったと思います。

かくして、新しい遮断器の研究を立ち上げるメンバーが揃いました。全先生、大西先生には本当に感謝しかありません。

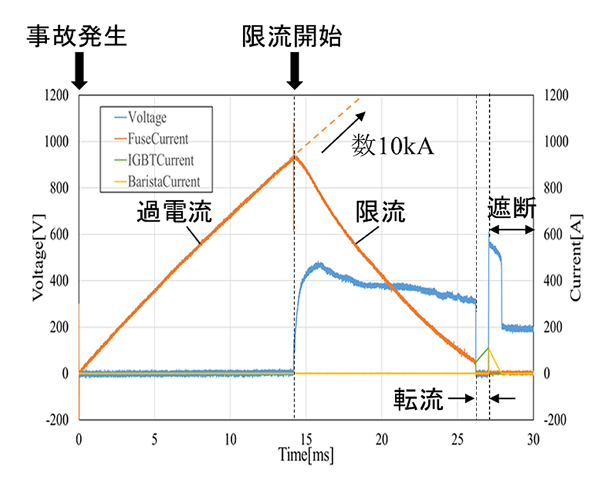

このパワーアカデミー研究でやりたいこと

小規模ながらもこの新しい遮断器を早速作ってみたところ、これまで切るのが難しいとされてきた種類の電気でも、この遮断器を使えば簡単に切れることがわかりました。正直ここまでうまくいくとは、当初は予想していませんでした。これは先に述べた2つのひらめきと、半導体デバイス・制御工学がうまくかみ合った結果です。こうした成果が認められ、最近では世界中で有効な特許を取得することもできました。現在ではこの遮断器をもっと小さくしたり、もっと大きな電気が切れるよう遮断器の改良を行っています。こうした改良がうまくいくと、化石燃料を使わずに電気で動く輸送機(電気自動車、電動航空機、電気鉄道、電動船舶など)をより世界中へ普及させることができます。また、世界各国の再生可能エネルギーと送電システムを高度に連系させた次世代型の電力システム(=スーパーグリッド)なども実現できるようになります。こうした電気で動く輸送機やスーパーグリッドは二酸化炭素をほぼ排出しない、という強力なメリットがあるので、現在、大きな問題となっている地球温暖化を抑制することに繋がります。世界各国が協力して2050年までの達成を目指しているカーボンニュートラル社会の創出に、新しい遮断器を開発することで貢献したいと考えています。カーボンニュートラルにより化石燃料への依存度が下がれば、エネルギー安全保障の強化も実現できます。

一方、新しい遮断器を開発するだけでなく、このパワーアカデミー研究ではもう一つ、やりたいことがあります。それは電気工学という学術分野を盛り上げることです。電気工学は、人類が電気を使い続ける限り、常に必要となる、欠くことのできない重要な学術分野です。これは現代それから未来の社会においても、そう簡単に変わることは無いでしょう。ただ、電気工学は我々の日常生活に深く溶け込んでしまったがゆえに、その重要性が忘れられてしまっていることも多いように感じます。これは非常に悲しいことであり、納得のいかないことでもあります。こうした現状を是正するためには、電気工学が進歩するとこんな新しい世界が実現できるんだ、ということを多くの人に見せる必要があると思います。

これを可能にするのが私は遮断器の研究だと思っています。なぜなら、遮断器には電気工学の全てが詰まっているからです。なので、この遮断器という研究テーマに、電気工学の中から分野の異なる多くの専門家が集結すれば、電気工学の粋を結集した成果(=遮断器)と、その遮断器が切り開く新しい世界が提案できます。本研究ではこれを体現したいと考えています。この新しい世界の一例が、電気で動く輸送機であり、スーパーグリッドであり、カーボンニュートラル社会です。ただし、これらはあくまでもほんの一例に過ぎません。他にも、ビックデータや量子コンピュータ、IoT、Beyond 5G/6Gなどが活躍するデジタル化された社会等があります。このデジタル社会の運用には、現段階では正確に予測できないほど莫大な電気エネルギーを消費する大規模データセンターが必要となりますが、そこに使われる遮断器の最適解は未だ見出されていません。このように、新しい世界を作るためには新しい電気の使い方が必要であり、そこには必ず新しい遮断器が必要となります。裏を返せば、新しい遮断器ができれば、その分、新しい世界が実現できます。この具体例をどんどん提案してゆくことで、新しい世界には電気工学が絶対に必要なんだ、ということを力強く世界に発信してゆきたいと思っています。

バックナンバー

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。