vol.28 秋田大学

研究者コラム vol.28

「郷に入っては郷に従え」様々な研究に手を付けた大学教員から研究者を目指す若手へ

秋田大学 大学院理工学研究科 数理・電気電子情報学専攻 教授

熊谷 誠治 教授

熊谷 誠治(くまがい せいじ)

秋田大学 大学院理工学研究科 数理・電気電子情報学専攻 教授

- 1995年3月

- 秋田大学鉱山学部電気電子工学科 卒業

- 1997年3月

- 秋田大学大学院鉱山学研究科博士前期課程電気電子工学専攻 修了

- 2000年3月

- 秋田大学大学院鉱山学研究科博士後期課程システム工学専攻 修了,博士(工学)

- 2000年4月

- 日本学術振興会特別研究員

- 2002年9月

- 秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科 助手

- 2006年4月

- 秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科 助教

- 2009年4月

- 秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科 准教授

- 2011年4月

- 秋田大学大学院工学資源学研究科電気電子工学専攻 准教授

- 2018年1月

- 秋田大学大学院理工学研究科数理・電気電子情報学専攻 教授

主に電気材料学,環境・エネルギー工学,電力工学の教育研究に従事(最近は蓄電デバイスの研究開発に注力)

【なぜ電気工学を選んだか】

私が1991年に秋田大学の入学試験を受けるときは、電気電子工学科は電気工学科と電子工学科に分かれていました。その当時、日本の半導体産業は極めて好調であり、私自身も半導体メーカーの技術者に憧れを抱いていました。電子工学科に合格、入学したはずでしたが、4月になると、秋田大学の電気電子工学科の1期生になっておりました。電気電子工学科になったおかげで、電気工学、電子工学、通信工学、情報工学など広範囲の専門科目を受けることができました。1週間に2回行われていた必修科目の電気電子工学実験は、実験時間の長さとレポートの分量の多さが未だに記憶にあるほど、単位を取るのが大変な科目でした。しかし、その科目が本当に興味のある分野を私に気づかせてくれたと思います。もともと興味のあった半導体や電子回路より、高電圧実験室での気中放電や高速に回転する電動機など、実際にものの動きがあるダイナミックな分野の方が楽しそうだと感じるようになりました。

【電気絶縁材料、特に高分子がいしの研究に没頭】

シリコーンゴムのトラッキング

学部4年生に進級し、研究室配属が行われました。高電圧、電気絶縁材料、電子部品、セラミックス、バイオなどいろいろな研究を行っている旧電気工学科の研究室がおもしろそうだと思い、その研究室に入りました。研究室の教授は、その後秋田大学の学長を務められた吉村昇先生でした。卒業研究はバリスタという半導体のシミュレーションの研究を行いましたが、大学院生になってからは高分子がいしの外皮材に使用されるゴムやプラスチックに関する研究を行いました。当時は高分子がいしを国内に導入するかどうかで、国内の電力会社、がいし製造およびユーザー企業、研究機関が研究を本格化し始めた頃でした。博士後期課程に進学し、研究者として独り立ちできるようにと、毎日実験を行い、研究に没頭していました。指導教員の吉村先生からは、博士後期課程学生でありながらも、電気学会の調査専門委員会の会議に派遣して頂きました。また、学会でも多くの研究発表をさせて頂きました。他大学の先生や企業の研究者との交流をすることで、研究へのモチベーションが高まり、無事に博士号を取得することができました。

【ポスドクから機械系学科の教員に】

博士後期課程在籍の時分から大学の教員になりたいと考えていました。しかしながら、簡単に職は得られませんでした。日本学術振興会の特別研究員(ポスドク)に採用されましたが、この先、高分子がいしの研究だけで大学教員のポストが得られるのだろうかと考えるようになりました。高分子がいしの実験的な研究を行いながら、電力市場や電力自由化の研究を開始させることにしました。まさに1からのスタートで、文献や資料を探しつつ、海外の自由化市場における電力価格の分析およびシミュレーションを行いました。電力市場および自由化の研究を2年ほど行い、学会で十分に発表できるレベルにまで成果がでつつありました。

ポスドクになって2年程度経過したときに、同じ県内にある秋田県立大学の助手の公募がありました。応募先は機械系の学科で、プラズマを応用した材料加工を専門とする若手研究者を必要としていました。私の専門は電気工学でしたが、受け入れ先の学科は広い専門分野の教員を受け入れており、幸いその公募で助手に採用されました。30歳にして助手として採用されたときには、自分の専門に固執せず、与えられた環境で最高の研究成果を残すことが大事であると考えるようになりました。

採用先研究室の教授であった武田紘一先生は、民間企業の研究所の経験が長く、私がこれまで親交のあった大学の教授とは違った雰囲気を感じました。武田先生は積極的に企業との研究プロジェクトを立ち上げ、外部資金の取得を目指し、多方面の人材を巻き込んで、研究をダイナミックに進めていました。また、学生には寛大で、かつ、面倒見も良く、非常に感銘を受けました。研究プロジェクトの立ち上げ方、研究費申請書の書き方、学生への指導など、多くの点で学ぶことができました。

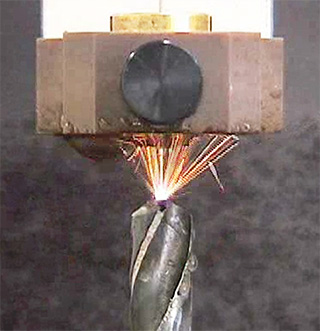

機械系学科教員時に行った金属への放電加工の研究

助手として採用されてから、放電を応用した材料加工技術、特に細くて深い穴を金属に加工する放電加工に関する研究を行いました。多くの論文を出版できたことの他、地域の企業との深い連携体制を構築できたことが良い経験となりました。2000年代初頭から、米どころであった秋田では、稲の収穫で排出されるもみ殻の処分が大きな問題となっていました。これまで余ったもみ殻は野焼きで処分できていましたが、環境汚染の一因として厳しく制限されるようになりました。もみ殻をどのように有効利用すれば良いかという技術相談が、大学に多く来ていました。そこで、武田先生とともに、あくまでサブの研究としてもみ殻の有効利用の研究を開始しました。もみ殻を炭化および化学的な処理を施すことで、環境浄化剤などの吸着体として活用する研究を精力的に進めました。大手から地元の企業との共同研究、科研費やNEDOからの外部資金の導入、著名なジャーナルでの論文出版など、研究を大きく進展させることができました。

サブの研究として開始したもみ殻の有効利用の研究がメインの研究になっており、その時点で私は38歳になっていました。武田先生は定年退職され、准教授となった私はもみ殻を含めたバイオマスの利活用という大きな研究テーマで研究室を運営していました。機械系学科の教員として授業や実習科目にも関与していましたので、この時点では、電気の専門分野に戻るという考えはなくなっていました。

【四十にして惑わず、人と違う研究を】

機械系学科の教員として充実した日々を過ごしておりましたが、母校の秋田大学電気電子工学専攻から教員採用の話がありました。非常に悩みましたが、再度、新しい挑戦をすることにしました。2011年4月に秋田大学に赴任しましたが、一から研究を立ち上げなければいけない状況でした。過去に行っていた電気絶縁材料や高電圧関連の設備は使える状態になく、新たな研究をどのように展開していくか頭を悩ませました。40歳を前にして、今後10年、20年は、社会的な重要度が高く、かつ、誰にも真似できない特徴のある研究を展開していこうと考えました。ただ、やみくもに研究分野を選択するのではなく、これまでの経験および既存の設備が活かせる研究であり、電気電子工学科および専攻に所属する学生が興味を持つ研究である必要がありました。

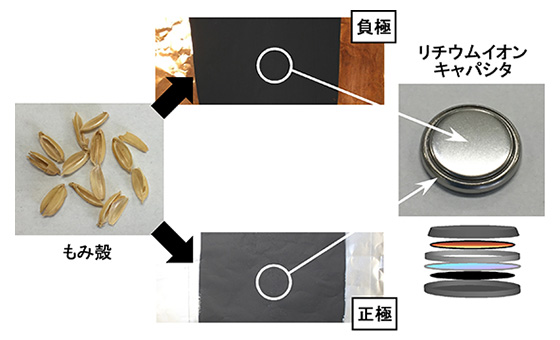

高電圧試験および電気機器関係の研究を行うことは、予算的に困難でした。それゆえ、獲得できる研究費の範囲で整備できる装置を想定し、かつ、これまでの経験を活かせる研究内容を考えました。その答えが、電池やキャパシタ(コンデンサ)などの蓄電デバイスでした。再生可能エネルギーの導入および電気自動車の普及の面から、蓄電デバイスの重要度が高まってくることは容易に予想できました。そこに、もみ殻の有効活用に関する研究の経験を活かして、リチウムイオン電池、電気二重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタなどの高密度蓄電デバイスの電極材料にもみ殻を活用する研究を開始しました。現在、学生らとともにそれら研究を精力的に進めています。もみ殻を知りつつ、高密度蓄電技術についても熟知していなければできない研究であり、特徴のある研究であると考えています。「もみ殻に由来するリチウムイオンキャパシタ正極材料の開発」は幸いパワーアカデミー研究助成(萌芽研究)に採択されました。一方、蓄電デバイス電極材料へのもみ殻の活用だけでなく、一般的な電極材料を用いた蓄電デバイスの高性能化や劣化機構の解明、さらには、再生可能エネルギーを大きく導入した電力系統における蓄電池の影響解析など、これまでの研究経験を包括的に活用した研究を実施しています。

もみ殻由来正負極材料を使用したリチウムイオンキャパシタの開発研究

【様々な研究に手を付けた大学教員から】

電気工学ではなく機械系学科の教員として、本来の専門ではない分野で仕事をした8年半は極めて貴重な経験でした。電気と機械の学問領域をおおよそ把握できているので、工学系では様々な課題に対応できる能力がついたと思います。「郷に入っては郷に従え」で、様々な研究に手を付けました。大学院で博士号を取得するために行う研究は5年程度です。その後の研究者としての人生を考えると、いろいろな研究を経験した方が、将来いざという時、さらに、研究の幅を広げるためにも良いというのが私のアドバイスです。自分の専門から少し離れる研究の提案があったときは、積極的に関与することを勧めます。

【最後に秋田大学熊谷研究室の紹介を】

熊谷研究室は2018年8月現在で教授1名、特任助教1名、技術職員1名のスタッフと大学院博士後期課程1名、大学院博士前期課程7名、学部4年生7名で構成されています。企業との共同研究や外部資金の導入を積極的に進めています。企業との協同関係のもと、学生の自主性を育みつつ特徴ある研究を継続的に実施することで、次世代を担う優れた電気系技術者および研究者の養成を目指しています。そのため、研究を十二分にできる環境を学生の皆さんに提供できるようしています。

研究内容

- 電気二重層キャパシタ、リチウムイオン電池、リチウムイオンキャパシタなど高密度蓄電デバイスの開発、評価、高性能化

- 電極活物質の構造・性質(結晶性、細孔構造や表面化学)、電解液の種類、セパレータなどの構成材料が蓄電デバイスの充放電特性や耐久性などにどのような影響を及ぼすかなど、蓄電デバイス構成材料の基礎特性および基礎現象解明に関する研究

- 蓄電デバイスの対する等価回路の構築と電気化学インピーダンス分析(容量および抵抗起源の電気的な解明)

- 蓄電デバイスのシミュレーション技術の開発(限られた実験条件での試験結果から広範な運転条件の性能を予測)

- バイオマス(特にもみ殻)のエネルギー・環境用途向け機能性材料への変換

- 電気絶縁材料・誘電材料の性能評価、劣化機構解明、状態診断

- 電気事業における規制緩和(自由化)と再生可能エネルギー導入の影響解析

教育内容

- 大規模発電(水力、火力、原子力発電など)

- 再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、バイオマス発電など)

- 変電技術および変電設備

- 蓄電技術および蓄電デバイス(二次電池およびキャパシタ・コンデンサ)

- 燃料電池

- 電気材料(絶縁、導電、抵抗材料など)

- 電気電子関係基礎科目

2018年度熊谷研究室メンバー

これまで経験した研究活動のおかげで広範な分野に対応できます。浅く広くではなく、社会に必要とする重要な分野に深く広く対応できる体制を構築しています。研究に関する問い合わせや研究室見学については随時対応しております。社会および産業界からの要請に応えるべき研究・教育・社会貢献活動を今後とも積極的に進めて参ります。

バックナンバー

サイト更新情報をお届け

「インタビュー」「身近な電気工学」など、サイトの更新情報や電気工学にかかわる情報をお届けします。